Рисуя «Родней» (Чудовища были…) мне вспомнилась альтернатива коллеги Ансар-2 о вооружении броненосцев типа «Екатерина» мортирами. Новые мортиры я не ставлю, а решил поэкспериментировать над «Екатеринами» превратив их если не в дредноуты, то точно в «Мичиганы». Да и до «Нельсона» дело дойдет

В августе 1881 г. в Петербурге состоялось особое совещание, касавшееся вопроса будущего развития флота, где была принята долгосрочная кораблестроительная программа. Было принято постановление: «Первою заботой по восстановлению морских сил должно быть возрождение Черноморского флота, а затем уже и развитие флота и на других морях». Участники совещания решили, что Россия должна быть готова к тому, «чтобы в момент наступления развязки овладеть устьями Босфора, укрепиться на обоих его берегах и, став прочно у входа в Черное море, оградить его воды и берега от всякого посягательства». Для этого было признано необходимым достичь преимущества Черноморского флота над турецким и увеличить количество транспортных судов с тем, чтобы в случае необходимости доставить к Босфору тридцатитысячный десант.

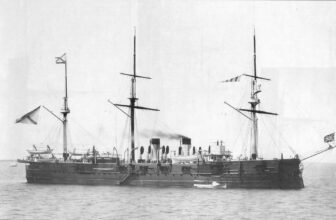

В 1883 г. в Николаеве и Севастополе закладываются три однотипных броненосца «Екатерина II», «Чесма», и «Синоп» водоизмещением 11 050 т со скоростью хода 16 узлов. Это были первые крупные военные суда, заложенные на Черном море после Парижского мира. И это при том, что ограничения Парижского мира на строительство кораблей были отменены еще в 1870 г.

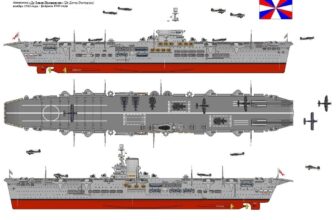

В лице «Екатерины» будущие линейные корабли обретут свою наиболее рациональную компоновку — три башни главного калибра, две в носу (стреляющие одна поверх другой) и одна в корме. Это обеспечивало 4 орудий в носовом и 6 бортовом залпах в двое и на треть сильнее, чем у английских и французских броненосцах. Столь очевидное решение в начале 80-х годов 19 века казалось далеко не бесспорным. Считалось, что при стрельбе дульные газы возвышенной башни сделают пребывание персонала в нижней невозможным. В результате сразу же могло пропасть второе преимущество линейно-возвышенного расположения: возможность стрелять по носу и корме из половины артиллерии.

Новаторы после проведенных испытаний, оказались правы: концентрация пороховых газов в нижней башне не достигла опасного уровня. А ведь до испытаний об этом можно было только предполагать, а постройка трех «Екатерин» уже шла полным ходом, и при неудаче что-либо изменить уже было нельзя!

Большая спешка с постройкой по старому проекту в наибольшей степени сказалась на вспомогательной артиллерии, которая надолго стала “головной болью” для русских конструкторов, 152-мм вспомгательные орудия поместили низко над водой, лишив их к тому же какой-либо броневой защиты. Во время испытаний броненосцев (а так же во время службы на Черном море) выяснилось, что из таких орудий очень трудно стрелять на большом ходу в открытом море. Но «поезд уже ушел»: к этому времени новые броненосцы находились на стапелях. К тому же поскольку бой предполагался только в узких турецких проливах Босфор и Дарданеллы, этот не достоток орудий не был серьезным.

Не было не достатком при этом, и главная черта «Екатерин» — вторая возвышенная башня. За все время службы «Екатерин», случаев стрельбы полным бортовым залпом было не больше десятка. Капитаны броненосцев предпочитали верхнюю башню не поворачивать лишний раз, дабы не испытывать остойчивость броненосца лишний раз.

Между тем конструктора не останавливались на достигнутом. Проектируя 4-й и 5-й броненосцы типа «Екатерина», конструктора решили еще больше увеличить носовую мощь орудий. Пирамидальная схема башен, где уже три башни располагались одна над другой, должна была сокрушить одним своим видом любого противника.

На счастье вот здесь бюрократия и консерватизм сыграли положительную роль. Проведенные расчеты и испытания модели, показали, что если построить броненосец таким, пугать во время плпвания он будет только рыб и водолазов .

Ограниченная задача (штурм турецких проливов) заставила отказаться от высокой скорости. «Георгии» могли развивать лишь около 15,5 узлов (что, впрочем, на практике оказалось лишь не намного меньше, чем у «быстроходных собратьев», состоявих из кораблей типа «Екатерина Вторая». Таким образом, они стали последними классическими броненосцами — все последующие «капитальные» корабли в Российской Империи уже были так называемыми «быстроходными» броненосцами.

Но одного ограничения в весе механической установки явно недоставало для обеспечения хорошей защиты и от традиционной угрозы со стороны снарядов и бомб (от мортир), и от нового оружия — торпед. Поэтому некогда столь консервативные русские конструкторы пошли на смелое отступление от классической компоновки больших кораблей, расположив всю артиллерию главного калибра в носовой части. Механическая установка перекочевала ближе к корме, а саму кормовую оконечность заняли шесть казематов 6-дюймовой вспомогательной артиллерии.

Такое “групповое” расположение позволило заметно сократить протяженность броневой цитадели, зато она получила очень мощную защиту. С боков ее прикрывали __мм плиты — самые мощные что Российская империя смогла поставить. Их эффективность увеличивалась за счет двух дополнительных факторов: во-первых, плиты размещались с наклоном внутрь корпуса, а во-вторых, весь пояс располагался на некотором удалении от внешней обшивки. Сверху цитадель закрывалась толстой броневой палубой. Над погребами и машинами ее толщина достигала __ мм, а над котельными отделениями — __ мм. Наконец, с носа и кормы броневой ящик закрывался __-мм траверзами. Противоминная защита цитадели обеспечивалась __-мм броневой переборкой, а пространство между нею и бортом частично заполнялось заваренными с обоих концов стальными трубами, которые должны были обеспечивать дополнительную плавучесть при подводном взрыве – вероятность турецкого минного заграждения пусть даже выставленного в спешке была высокой. . Зато вне цитадели броненосец оставался практически незащищенным: в носу броня отсутствовала вовсе, а в корме только рули прикрывались сверху и с боков __-мм плитами. Отсутствие защиты носа было очень странным, ведь русские броненосцы ведя фронтальный огонь именно в носовую часть должны были получить большинство попаданий.

Ценой всех этих достижений стали некоторые тактические неудобства. "Георгий Победоносец" не мог вести огонь главным калибром прямо по корме, но мертвый угол ограничивался формально всего 30°. На деле стрельба даже на “разрешенных” предельных кормовых углах вела к серьезным повреждениям еще одного новшества — башенноподобной рубки-надстройки, в которой располагались все органы управления кораблем и его боевыми средствами. Напротив, носовые углы практически не прикрывались средней и противоминной артиллерией, сосредоточенной в корме. Теоретически, при атаке миноносных сил противника броненосец должен был отворачивать от надвигавшихся торпед и мог расстреливать вражеские миноносцы как минимум из трех 6-дюймовых стволов, так что данный недостаток нельзя считать существенным.

В итоге «Георгий Победоносец» стал поистине пионерским кораблем. Новшества в компоновке артиллерии и машин, наклонном и внутреннем расположении бортовой брони и другие впервые принятые в проекте решения неоднократно использовались в самых разных комбинациях и французами, и итальянцами, и американцами. Только самим русским собственные технические решения показались слишком революционными.

Тактика применения русских броненосцев выглядела следующей.

«Екатерины» должны были вести бой в узком Проливе, наступая первыми.

«Георгии Победоносцы» должны были идти за «Екатеринами» на острых углах (!!!), поддерживая их огнем из 3-х башен.