Испытания двух опытных танков БТ-5 с двухорудийными башнями, придуманными Дыренковым и доработанными Спецмаштрестом, завершились осенью 1936-го года. Всё бы ничего, однако два или даже три НО поставили на очередном детище Дыренкова большущий и жирнющий крест.

Во-первых, хотя с запуском в серию ПС-3 у ЛКЗ действительно имелись какие-то очень мутные проблемы, артКБ завода уже разрабатывало ей на замену новую пушку Л-10. А запустив-таки в серию «универсальную» (и противотанковую и противопехотную) ПС-3 или Л-10 (безразлично), отпадала вообще необходимость катать две узкоспециализированные пушки.

Во-вторых, при наличии прицепа, решалась проблема большого возимого БК и для стандартного арттанка БТ-7А.

К тому же, двухорудийная башня для БТ всё-таки чрезмерно велика и массивна. Не критично, ни для 500-сильного двигателя, ни для агрегатной части трансмиссии. Единственные, кто предательски возражал против этой бандуры – катки подвески и их резиновые бандажи. БТ напрочь терял возможность ездить на колёсах. На дорогах с твёрдым покрытием перегрузка моментально разрушала резиновые бандажи колёс, а на мягких грунтах катки просто зарывались и задние ведущие колёса танка пробуксовывали. А ведь ему, по задумке Дыренкова, ещё требовалось возить десант и таскать 4-х-тонный гусеничный бронеприцеп!

К положительным моментам можно отнести уникальную универсальность боевой машины при отсутствии универсальной трёхдюймовой пушки. Один хорошо обученный экипаж мог решать самые различные задачи. При выходе из строя любого из орудий машина не лишалась боеспособности. Расстреляв БК одного из орудий, танк мог вести бой другим калибром. Поэтому БТ-5У («танк-универсал») хоть и не был принят на вооружение РККА (по вышеприведённым причинам), тем не менее он представлял интерес для руководства АБТУ и, как экспериментальной машине, ему многое готовы были простить, и на многие недостатки закрыть глаза. Но только не на неспособность к передвижению на колёсах! Для Халепского, Бокиса и самого Тухачевского, предпочитавших броне скорость – это было едва не главным.

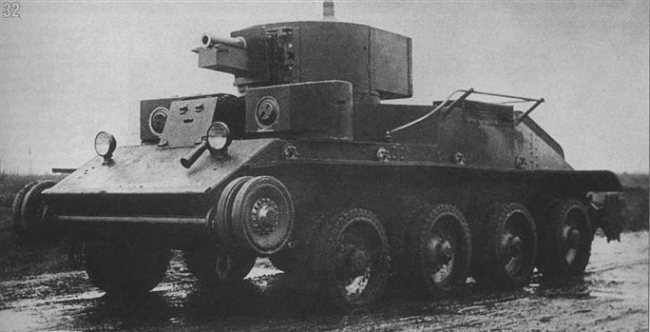

Опять-таки в качестве эксперимента решили поискать, а не найдётся ли более подходящего шасси для столь универсального боевого комплекса? И легко нашли! Как раз в то время проходил испытания новейший СРЕДНИЙ колёсно-гусеничный танк Т-29.

(Испытания «эталонного» танка Т-29 с пушкой ПС-3 на гусеничном ходу. 1936 год.)

Формально, всё в новом танке было прекрасно. Его предполагали запустить в серию в следующем 1937-ом году, вместо Т-28 и даже успели собрать два «серийных» танка… Но!

К великому сожалению, Т-29 поразила страшная болезнь, которой переболели, наверное, все советские довоенные серийные танки отечественной разработки. Эта болезнь – неконтролируемый, взрывной рост массы при переходе от опытного образца к серийной машине.

Опытный Т-28 весил всего 17,5 т. Серийная машина вытянула 25,2 т. Опытный Т-35 имел массу чуть более 37 т. Запущенный в серию Т-35А превратился в настоящее чудовище, превысив отметку в 50 тонн!

С Т-29 история повторилась в точности такая же. Изначально он разрабатывался в двух версиях – Т-29-4 с лёгким бронированием (вес всего 16 тонн) и Т-29-5 с бронезащитой как у Т-28. Эта модель имела массу уже 23,7 т.

Понятно, что армии, уже располагавшей многотысячным поголовьем жестянок, захотелось модельку потолстоброннее (да и статус «среднего» танка – обязывал!). Вот только т. н. «эталонный образец» вдруг вытянулся в длину аж на 800 мм и «располнел» до неприличных 28,3 тонн. На 3 тонны превысив вес могучего Т-28!

Понятно, что с такой массой бегать на колёсах ему уже было довольно проблематично. Немного выручало только то, что привод он имел не на одну, как у БТ, а сразу на три пары колёс и, даже пробуксовывая на мягких грунтах, кое как умудрялся двигаться там, где беспомощно вставал вдвое более лёгкий БТ-7.

Ещё одной проблемой Т-29 была башня с вооружением. На прототипах (Т-29-4 и Т-29-5) стояла башня, аналогичная БТ-7А, с трёхдюймовой пушкой КТ-26.

Поскольку башню признали для среднего танка тесной, на «эталонном» Т-29 решили установить башню несколько увеличенного размера с расширенным на 100 мм диаметром погона.

Предполагалось, что в такой башне, вооружённой полуавтоматической трёхдюймовой пушкой ПС-3, двум башнёрам будет работать гораздо комфортнее, чем расчёту КТ-26 в башне БТ-7А.

Вот только серийный выпуск ПС-3 ЛКЗ всё никак не мог развернуть, а Л-10 опять-таки, когда ещё доведут и запустят в серию?! (Если вообще доведут! Опыт необъяснимых мук Махановского КБ с ПС-3 внушал на сей счёт некоторый пессимизм – почему собственно Грабину и поручили сделать ещё один, альтернативный вариант, которым стала всем известная Ф-32/Ф-34).

В общем, при чрезмерном весе, неважнецких беговых качествах на колёсах и убогой КТ-26, Т-29 превращался в ещё один танк качественного усиления и, будучи довольно дорогим и сложным, явно не выдерживал конкуренции с модернизированным Т-28А.

А танк и впрямь был сложным. Он мог двигаться на гусеницах и колёсах (при этом передняя и задняя пары колёс были управляемыми, а три задние пары – ведущими). Танк имел синхронизацию хода – т. е. при потере одной из гусениц, он спокойно продолжал движение – для маневрирования в таком режиме, он умел колёсами поворачиваться по гусеничному – т. е. притормаживать всеми колёсами одного борта!

Ведущий конструктор Т-29 – Цейц, с тревогой наблюдая, как из-за вышеперечисленных проблем над его лучшим детищем сгущаются тучи разочарования, как утопающий хватается за соломинку, ухватился за дыренковскую башню «ДДД», способную качественно усилить вооружение машины. Кроме того, поставить её он собирался не на и без того «смертельно больного» чрезмерным весом и запредельной стоимостью «эталонного» Т-29, а на соответствующе модернизированный Т-29-5, который был на 5 тонн легче.

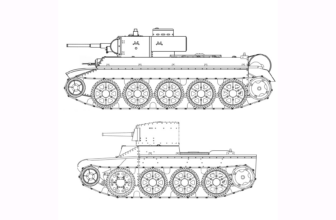

(Т-29-5. Его главные внешние отличия – башня от БТ-7А с пушкой КТ-26 и отсутствие поддерживающих гусеницы роликов)

При этом Цейц памятью Ильича божился сохранить все те реально полезные усовершенствования, что собственно и превратили Т-29-5 в «эталонный» Т-29 (но при этом обошлись ему в убойные лишние 5 тонн), отказавшись параллельно от всего, что неоправданно утяжеляло и удорожало конструкцию.

Прекрасно понимая в глубине души, что двухорудийная схема – бред сам по себе, хитрюга Цейц надеялся, что пока тянется волынка с доводкой и дополнительными испытаниями Т-29-5 с дыренковским чудом (а танк под него ещё надо было модифицировать), ПС-3 доведут-таки до серии и танк получит свою универсальную пушку – причём уже в модифицированную «длинную» башню без «сорокапятки». Габариты такой одноорудийной «длинной башни» делали её куда более комфортной, чем архаичные цилиндрические башни БТ-7А и Т-29. Кроме того, Цейц имел сведения, что на ЛКЗ вовсю идёт разработка новой полуавтоматической танковой пушки под индексом Л-10 – более совершенной, чем ПС-3, но одновременно и более массивной. Т. е. при установке её в родную башню Т-29, там опять всем сразу станет тесно. Вот «длинная» башня, да на увеличенном погоне от Т-29, под ту самую Л-10 будет более чем кстати! Отказ же от второй пушки позволит разместить в башне третьего члена экипажа – как у Т-28! Что категорически невозможно было сделать, имея башню Т-29 или тем более от БТ-7А.

Сказано – сделано! Т-29-5 обр. 35 года вытащили из нафталина и качественно перепроектировали, старательно уплотнив его компоновку, чтоб танк при своих весе и габаритах смог втиснуть в себя лишь крайне необходимое из того, что утяжелило «эталонный» Т-29 на те самые проклятущие 5 тонн. Двухорудийную башню сняли с одного из опытных БТ-5 и, приварив ей вместо погона БТ-7А уширенный на 100 мм погон от Т-29, переставили на новенький Т-29-6, который для простоты обозвали просто Т-29М. Правда, для этого пришлось высоту малых башен уменьшить до высоты рубки мехвода – без этого они просто не позволяли длинной башне вращаться (на чём тоже, кстати, сэкономили вес).

И опять произошло то, что крайне не понравилось руководству АБТУ – замечательный Т-29М с бронёй как у Т-28 и длинной двухорудийной башней, даже имея три ведущие пары колёс, как и Т-29, начал зарываться и буксовать. А как же иначе? Ведь «эталонный» потяжелел по сравнению с прототипом не по причине каких-то конструкторских капризов!

Кроме того, пока шли испытания, как снег на голову, начальник АБТУ Халепский (вместе со своим протеже Дыренковым) был смещён с должности и арестован. Его место занял прежний заместитель Бокис (за которым тоже скоро придут). А должность Бокиса временно (только до его же ареста) получил вернувшийся из Испании Павлов (ставший после ареста Бокиса начальником АБТУ). Тот немедленно развил невероятно бурную деятельность, главными векторами которой были усиление вооружения и бронезащиты наших танков.

Касательно танков, вооружённых трёхдюймовкой, он прямо требовал от промышленности новых длинностволых орудий, имевших большую, в отличие от КТ-26/28 дальность прямого выстрела. И он был абсолютно прав! Поразить на поле боя малоразмерную, но хорошо защищённую цель – тот же ДЗОТ, при ограниченном возимом БК, ведя навесной огонь с безопасного расстояния крайне сложно. Снаряд банально слаб и требуется именно прямое попадание. Чтоб сделать это быстро и с минимальным расходом снарядов, надо выезжать почти на прямую наводку, подставляя себя под огонь противотанковой артиллерии. А для наших жестяных танков – это верная смерть.

(Один из двух «серийных» Т-29 с пушкой Л-10. 1937 г.)

Таким образом, замену «окурков» КТ на Л-10 Павлов одобрил сразу и без вопросов. А вот с усилением бронезащиты были проблемы. Даже при довольно тонкобронной двухорудийной башне увеличивать бронезащиту Т-29М было в принципе уже некуда – у танка снова начались проблемы с передвижением на колёсах.

Но креативный Цейц и тут нашёл выход из создавшегося тупика.

Он, при первой возможности, заполучил опытный образец пушки Л-10 и самолично занялся перепроектированием длинной двухорудийной двухместной башни в одноорудийную, трёхместную. В принципе, это было не сложно – длина башни это легко допускала. По сути, перепроектировали лишь её заднюю часть. Ну и что, что сиденье командира танка располагалось прямо на дне кормовой ниши, а голова, по недостаточной высоте башни, в персональной наблюдательной башенке с индивидуальным посадочным люком? – так было даже лучше в плане кругового обзора поля боя.

А чтоб усилить бронезащиту, Цейц пошёл на невероятно решительные для 1937-го года шаги.

Поскольку модернизированному трёхбашенному Т-28А Т-29М был по-прежнему пока не конкурент, решили просто отказаться от малых башен. Такой шаг позволял облегчить и удешевить машину, сохранив танку возможность бегать на колёсах при большой трёхместной башне с Л-10. И это был только первый шаг на пути к совершенству!

Вторым решительным шагом стал переход с четырёхкаткового шасси на пятикатковое, что гарантирует танку нормальную эксплуатацию и на гусеницах, и на колёсах (такие идеи рассматривались относительно Т-29 и в РИ).

Более того. Цейц предложил АБТУ сделать две модификации – обе на пятикатковых шасси, обе без малых башен. Но одна из версий – колёсно-гусеничная, с уровнем бронезащиты как у Т-28 или даже чуть меньше (зато с цементованной бронёй!), а другая – чисто гусеничная с бронёй, оставлявшей устаревший, и, как тогда многим казалось, не имевший конструктивных резервов к дальнейшему наращиванию бронезащиты Т-28 далеко позади!

Павлов от такого интересного предложения чуть до потолка не подпрыгнул и тут же, ещё до изготовления первых чертежей этих модификаций, вступил в горячий спор с Бокисом по поводу того, какой из этих модификаций следует отдать предпочтение!

Премудрый нарком обороны Ворошилов решил спор самым простым способом – предложив изготовить и испытать оба варианта. Так на свет Божий появились самый совершенный колёсно-гусеничный танк в мире и его мощно забронированный, за счёт отказа от того самого КГ-хода, брат. На испытаниях танки показали себя с самой лучшей стороны. У КГ танка сохранялись в полном объёме все конструктивные заморочки К-Г хода. А поскольку бронезащиту на нём несколько облегчили (25 мм лоб корпуса, 20 мм борт-корма) и добавили «пятую ось», танк бегал превосходно в любом режиме движения. Зато броню более тяжёлой гусеничной версии ни в лоб, ни в борт не брала штатная «сорокапятка» РККА! Вот и выбирай, что важнее! А когда Бокиса вслед за своим прежним шефом и единомышленником Халепским арестовали, спор, какой танк РККА нужнее, решился сам собой и чисто гусеничная версия сменила в конце 1938-го года на конвейере устаревший Т-28. Выбор был очевиден не только в плане бронезащиты, но и в плане надёжности. Простая гусеничная схема по надёжности не шла ни в какое сравнение с мудрёной и наворочанной КГ-схемой!

Танк, получивший в армии всё тот же простецкий индекс Т-29, имел маневренные качества на уровне Т-28А (но при этом был меньше его), пушку Л-10, спаренную с пулемётом ДТ (и ещё один ДТ в лобовом листе корпуса), трёхместную башню с освобождённым командиром (в Т-28 такого не было – там командир работал за пулемётчика) и существенно усиленную бронезащиту: лоб корпуса 50 мм, борт 35, корма 30. Башня: передняя часть, представлявшая из себя половинку цилиндра – 30 мм, задняя часть в виде половинки овального сечения с толщиной стенки 25 мм.

Впрочем, с этой неказистой башней Т-29 выпускался не долго. Уже в следующем, 39-ом, её сменила новая, конической формы, с уширенным погоном, что позволило разместить командира почти на одном уровне (плюс наблюдательная башенка той же конструкции) с наводчиком и заряжающим. Бронезащиту башни довели до уровня корпуса танка, а вместо ненадёжной Л-10 танк вооружили более мощной Ф-34.

Принятие на вооружение и запуск в массовую серию танка Т-29 позволили отказаться от намерения фатального (слишком много и без соответствующего совершенствования трансмиссии) усиления бронезащиты танка Т-32 (который в плане отказа от КГ-версии А-20 повторил судьбу Т-29). Теперь, усиливать защиту Т-32 решили по большей части методом перехода на цементованную броню – если то же самое решено было сделать в отношении Т-50 (37 мм цементованной брони которого практически были равны по стойкости 45-мм гомогенке Т-34), почему у Т-32 нельзя? Тем более, что разработка и выпуск Т-50 затягиваются. В результате пара Т-29 – Т-32 стала в РККА столь же классической, как в панцерваффе вермахта пара Т-4 – Т-3.

(Персонально для любителей всё сравнивать наглядно. В одном масштабе Т-28, Т-29-5, Т-29(АИ) и Т-34-57 обр. 41 г.)

Почему, собственно, Т-34-57? ИМХО – в идеале, так мог бы выглядеть доведённый до ума к началу войны Т-32. Открытым и за скобками оставляю вопрос, что для него в то время было бы лучше – та самая командирская панорама, от которой впоследствии отказались, либо командирская башенка (ни того, ни другого на рисунке нет). А может, ему ещё и трёхместную башню сделать – скажем, того же типа, как у Т-50, но с 57-мм пушкой? Чем не альтернативный вариант?

Логичный вопрос – на фига РККА два довольно близких даже визуально танка? Отвечаю. Во-первых, размер башни Т-29 (сравните с Т-34) позволяет практически без всяких переделок установить в ней 85-мм пушку, а конструкция самого танка с небольшой доработкой вполне допускает усиление бронирования. В том же 40-ом он мог получить и усиленные агрегаты трансмиссии, и торсионную подвеску, и более широкую гусеницу, и дизель-мотор. При этом танк к началу ВОВ в целом уже основательно доработан и хорошо освоен и промышленностью, и личным составом РККА. У Т-32 с этим не всё так хорошо.

В то же время, Т-32 в предложенном виде вполне мог бы стать массовой «рабочей лошадкой» РККА минимум до начала 43-го года.

Вот тока тяжёлый танк у меня как-то из этой альтернативы «выпал»… Кировский-то завод КВ не выпускает, а штампует Т-29! Может, тему тяжёлых танков сразу на ЧТЗ пристроить?

![post-8346-0-90201200-1428124938[1].jpg](https://alternathistory.ru/wp-content/uploads/2018/05/post-8346-0-90201200-14281249381.jpg)