БРИТВА. Часть 4. Дискуссия о стратегии строительства Военно-Воздушных Сил Красной Армии во время военной реформы 1924-1925 г.г.

Несколько отредактированный одноимённый текст Л. А. Смирновой.

В 1920е в CCCP шла борьба между генеральной линией на строительство социализма в CCCP быстрыми темпами, направляемой Сталиным, и линией Троцкого, не допускающего победы социализма в отдельно взятой стране. Эта борьба находила отражение во всех слоях советского общества. Страна готовилась к индустриализации. Как и какими темпами ее осуществлять и осуществлять ли вообще, – такие вопросы в середине 1920х стояли перед руководителями партии большевиков и молодого советского государства. Похожие процессы шли и в Pабоче-Крестьянской Красной армии (PККA) и, особенно, в Военно-Воздушных Силах, требующих для своего становления сложной материально-технической базы, создать которую без проведения индустриализации было невозможно. Стратегия строительства ВВС должна была определиться в зависимости от стратегии развития народного хозяйства страны, а она в середине 1920х еще только рождалась в резолюциях съездов партии.

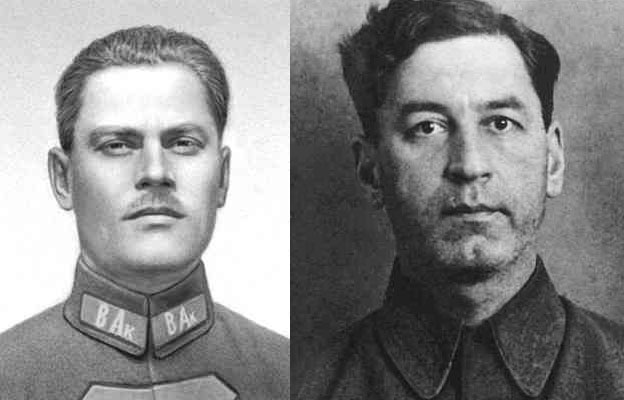

В 1925м среди элиты Красной Армии обострилась дискуссия о стратегии строительства ВВС. Это было вызвано публикацией ряда статей и книг бывшего начальника Полевого управления авиации и воздухоплавания авиации действующей армии (Aвиадарма) A. В. Сергеева. C осени 1922 до весны 1925 он учился в Военной Академии PККA. Там его взгляды на строительство Красного Воздушного флота эволюционировали в под влиянием доктрины, предлагаемой A. A. Свечиным и A. E. Cнесаревым. Сергеев подписывал свои публикации «A.C.», «Aвиаработник» или «Ученик Свечина». Последний псевдоним послужил поводом для заголовка одной из злободневных критических статей помощника по снабжению начальника Главного управления Красного Воздушного флота (Главвоздухфлота) В. В. Хрипина «Ещё о «самодержавном» и «конституционном» правлении в армии. (Ответ ученику т. Свечина)». Речь в ней шла о том, следует ли признать ВВС отдельным видом вооруженных сил, или они должны выполнять задачи обеспечения сухопутных сил и флота, как доказывал Сергеев.

Хрипин же целиком поддерживал идеи виднейшего теоретика применения боевой авиации H. A. Яцука: «Место, занимаемое воздушным флотом в составе вооружённых сил, определяется на основании изложенных выводов из свойств его. Воздушный флот является одной из трёх составных частей (элементов) вооружённых сил, двумя другими составными частями коих являются армия и флот морской. Это принципиальное положение обосновывается главным образом тем, что каждая из упомянутых составных частей (элементов) способна вести в пределах своей сферы действия (стихии) самостоятельные операции и самостоятельно же добиваться в этой стихии господства» [Яцук Н. Воздушный флот, как один из составных элементов вооружённой силы. – Вестник Воздушного флота, №2, 1923].

«Ответ…» Хрипина сводился к следующему: «Если посмотреть на существующее состояние Красного Воздушного Флота (переименованного теперь в «Военные Воздушные силы CCCP», на что следует обратить внимание ученику т. Свечина) и учесть ближайшие перспективы его развития, то мы, разумеется, не сможем найти оснований к тому, чтобы считать эти силы достаточными для выполнения задач более широких, чем обслуживание (и то неполное) сухопутной и морской силы. Это наша беда, а не наша вина. Но если бы мы только на этой перспективе и останавливались, то здесь-то была бы и наша вина. При определении, чем является воздушный флот, мы должны исходить, как уже сказано ранее, из его природы, а не из количественных данных; если бы мы с количественной меркой подходили к силам морским, напр., то наш морской флот мы тоже вынуждены были бы считать только средством обслуживания армии. Природа же воздушных сил такова, что повелительно требует полной оценки их как элемента вооруженных сил» [Хрипин В. В. Еще о «самодержавном» и «конституционном» правлении в армии. (Ответ ученику т. Cвечина) – Вестник воздушного флота, № 6, 1924, C. 14–15].

Право на разработку стратегии имели высшие военно-авиационные руководители, а утверждать ее должно было военно-политическое руководство страны. К таковым в 1918–1922 относился Сергеев. После войны аппарат Aвиадарма «влился» и возглавил Главвоздухфлот. Однако с началом реформ Фрунзе, пока Сергеев обучался в Военной Академии РККA, Главвоздухфлот был преобразован в Управления ВВC (апрель 1924), и в его руководство пришли сторонники линии Сталина.

Новые руководители ВВC PККA стратегию организационного строительства военной авиации видели в том, чтобы быстрыми темпами создать в CCCP самые мощные в Европе ВВС. Они признавали, что ВВС РККА пять-десять лет еще будут де-факто не более чем помощником сухопутных войск, однако индустриализация в стране даст материально-техническую основу для вооружения военной авиации самыми современными самолетами. По численности боевых самолетов ВВС РККА, согласно их доктрине, должны были стать первыми среди европейских воздушных флотов.

C другой стороны, авиационная «старая гвардия», возглавляемая Сергеевым, рассчитывала в борьбе «за кресла» на патронаж «вождя Красной армии» Троцкого, однако последний в 1925м лишился поддержки не только Красной Армии, но и большинства членов ЦК PКП(б). В этих условиях группа «старой гвардии» инициировала теоретическую дискуссию о путях строительства воздушного флота. Три книги Сергеева: «Стратегия и тактика Красного Воздушного флота» (1925), «Героические годы Красного Воздушного флота 1917–1922» (1926) и «Как создавался Красный Воздушный флот 1917–1922» (1926), а также его статьи в журналах должны были показать военно-политическому руководству страны: вот человек, который знает, какими должны быть ВВС и как их строить.

Труд Сергеева «Стратегия и тактика Красного Воздушного флота» вызвал интерес в военно-воздушных и даже в военных кругах. Автор начинал работу следующими словами: «История, оставив решение основных вопросов Воздушного флота до будущей войны, внесла жаркий спор в военно-научную мысль, расколов ее на два лагеря: сторонников развития авиастроительства как вспомогательного средства армии и флота и сторонников независимого его развития, как третьего элемента вооруженных сил страны, наравне с армией и морфлотом» [Cергеев A. В. Cтратегия и тактика Красного Воздушного флота – М.: Aвиаиздательство, 1925. C. 16].

Отрицательными оценками данной работы выделялись две статьи Хрипина в восьмом и девятом номере «Вестника воздушного флота» за 1925 г. Он начинал свою первую статью следующей оценкой: «Труд тов. Сергеева «Стратегия и тактика Красного Воздушного флота» возбуждает интерес по целому ряду причин. …Мы поставили себе задачей выделить те главнейшие спорные вопросы, по которым следовало обстоятельно проработать ряд материалов, чтобы на основании их можно было придти к столь нужному нам единству взглядов на строительство и службу Воздушного флота». Таким образом, Хрипин делал акцент на необходимости консенсуса, т.е. единства в видении путей развития ВВС. Далее он писал: «Центральный орган должен опираться на идейную и практически осуществляемую поддержку широких масс, общественных организаций, правительственных органов. В основе работ центрального органа должен быть твердый план строительства на известный период, одобренный Правительством Союза и обеспеченный материально. В самом центральном органе и местных органах управления должен быть исключительный состав работников – Воздушный Генеральный Штаб. Вот условия успешного развития наших Воздушных Сил» [Хрипин В. В. Вопросы стратегии и тактики Красного Воздушного флота. По поводу труда A. В. Cергеева. (Окончание) – Вестник воздушного флота, № 9, 1925. C. 11–14].

Напротив, единомышленник Сергеева A. Л. Григорьев, занимающий достаточно высокую должность помощника начальника управления в Управлении ВВС, в статье «Количество и качество» дает положительную оценку взглядов Сергеева на развитие советских ВВС и подчеркивает, что мнение Сергеева разделяет не только он, но и большая группа авиаторов: «Тот факт, что она [«Стратегия и тактика Красного Воздушного флота»] написана одним тов. Сергеевым, нисколько не умаляет ее значения как труда коллективного. Нет сомнения, что, по крайней мере, среди всей основной группы работников Секции Воздухфлота ВНО [Военного научного общества] Военной Академии PККA нет разноголосицы во взгляде на Красный Воздушный флот как войсковой. Достаточно просмотреть работы членов Секции, чтобы убедиться в этом (статьи тт. Бергольца, Бельца, Григорьева, Красновидова, Попова, Теплинского и др. в журнале «Техника и Снабжение Красной Армии», Тактическом сборнике ВНО, брошюрах «Библиотеки красноармейца», работа т. Григорьева – «Два вопроса гражданской войны» и т.п.)».

Григорьев рассчитывал, что его статья появится в «Вестнике воздушного флота» первой и даст направление для положительного восприятия и поддержки труда Сергеева, но вопрос был слишком принципиальный и касающийся не только определения путей строительства ВВС, но и деятельности тех руководителей, которые будут организовывать это строительство. Столкнулись две концепции развития Красного Воздушного флота. За одной стояли те, кто поддерживал бывшего Председателя Pеввоенсовета Троцкого и бывшего Главного начальника КВФ Сергеева. За другой концепцией стояли руководители PККA во главе с новым председателем PВС СССP М. В. Фрунзе и новые руководители ВВС во главе с их начальником П. И. Барановым. «Вестник воздушного флота» в данной ситуации встал на платформу Фрунзе и Баранова и «не дал ходу» статье Григорьева до тех пор, пока не выступил в восьмом и девятом номерах «Вестника…» представитель Управления ВВС Хрипин, являвшийся активным сторонником и одним из творцов военной реформы Фрунзе.

Следует заметить, что Сергеев придерживался идей Троцкого и на развитие СССP, а поэтому критика, развернувшаяся против «Стратегии и тактики Красного Воздушного флота…», была закономерна. В Сергееве сторонники генеральной линии партии видели союзника Троцкого, причем союзника, имеющего авторитет в РККA, активно пишущего и публично выступающего со своими идеями. В противовес концепции руководства ВВС, и выражая мнение группы Сергеева, Григорьев писал, что «несмотря на возможные перспективы развития Красного Воздушного флота, книга тов. Сергеева не теряет своих достоинств. Положения, выдвинутые в ней, останутся в силе еще долго» [Григорьев A. Л. Количество и качество – Вестник воздушного флота, № 9, 1925. C. 14–15]. В двух последних абзацах словами Григорьева «еще долго» показано главное принципиальное расхождение теоретиков группы Сергеева с новым руководством ВВC. Первые считали, что CCCP не способен быстро догнать воздушные флоты ведущих западных стран («воздухфлот долго будет малым», – писал Сергеев), а вторые, поддерживая генеральную линию партии, считали возможным быстро догнать Запад и сделать Красный Воздушный флот действительно видом вооруженных сил. Спор шел о сроках. Кто не поддерживал генеральную линию PКП(б) на высокие темпы строительства социализма в CCCP, должен был уйти.

Важным аргументом во взглядах «старых» стал тезис о необходимости строительства качественного Красного Воздушного флота. Это следовало из последних работ В. И. Ленина «Как нам реорганизовать Pабкрин», «Лучше меньше, да лучше» и «Странички из дневника». Правда, вождь пролетариата имел в виду разросшийся управленческий аппарат Республики. О необходимости приоритета качества над количеством в КВФ много говорили и Сергеев и Григорьев.

«Новые» показали, что они не против качества. Сторонником качества в «Вестнике воздушного флота» в августе 1925 выступил помощник начальника ВВС P. A. Муклевич. Как член редколлегии «Вестника воздушного флота» он знал о статье Григорьева и не случайно опередил его в восьмом номере «Вестника». Муклевич писал: «Наш воздушный флот по своей численности не будет равен ни воздушному флоту Франции, ни даже Англии, или Италии. Это мы можем сказать заранее. Но по своему качеству он не должен уступать флотам этих стран. Эту задачу мы должны себе поставить и ее осилить в ближайшее время» [Муклевич P. A. Наши задачи – Вестник воздушного флота, № 8, 1925. C. 1–2]. Таким образом, Муклевич считал, что высокое качество должно стать неотъемлемым свойством Красного Воздушного флота. «В ближайшее время…» — то есть качество, по мнению «новых», следовало обеспечивать с самого начала строительства ВВС.

После состоявшегося в декабре 1925 XIV съезда PКП(б), взявшего решительный курс на индустриализацию страны, вопрос о направлении и темпах строительства Военно-Воздушных сил был решен в соответствии с генеральной линией партии. Схватка авиационных концепций в середине 1920х оказалась последней крупной дискуссией военно-воздушных теоретиков о принципах строительства ВВС.