«Дети железного века» (новая редакция).

= «Пасхальный союз». =

Альтернативно — историческое произведение в «руританском» стиле с элементами шпионско — политического детектива и с некоторым архитектурно — краеведческим уклоном.

Книга первая.

= «Дети железного века».=

Как вам живется, дети железного века, века, когда

исчезли, позабылись такие слова, как «сострадание»,

«милосердие», «жалость»?…

Пролог.

…В то раннее майское утро 192…* Москва еще спала, но на Калужской площади уже вовсю чинили мостовую, и от лишних фонарей на месте работ было удивительно светло. Первые трамваи Замоскворецкого трамвайного парка, свежевымытые водою, покачиваясь на ходу, только — только начинали выезжать из вагонного сарая, они шли по одноколейной линии; между рельсами коричневела свежая, развороченная земля; накрапывал теплый, мягкий дождик. И от этого света, от этой влажной рыхлой земли, от этой теплой сырости, от выкриков рабочих веяло бодрой тревогой ночного труда…

Редкие грузовички и пикапы подмосковных крестьянских хозяйств неспешно катили к Даниловскому рынку. Вдоль Шаболовки к Донскому монастырю тащился маленький угловатый буро — желтый трамвайчик с выгоревшей нечитаемой надписью «Конь…Шус..ва» на боку и круглыми фарами — глазами. Дверей у трамвайчика не было, вместо них был просто широкий проем, обрамленный резными деревянными перилами, с потолка вдоль всего салона свисали лианы поручней — они были почти черными и гнутыми, даже извилистыми. По бокам тянулись ряды сидений, точнее сказать, скамей. Салон был довольно чист, лишь на полу кое — где виднелись темные пятна, да по углам блестела паутина. Сквозь мутные стекла пробивались розовые рассветные лучи.

Трамвайчик тихо плелся по путям, слегка громыхая внутренностями на стыках рельс. Машин почти не было видно, прохожие тоже попадались редко. Некоторые из них запрыгивали в трамвайчик, но пока что их было слишком мало. Возле старинного Храма Троицы Живоначальной в салон проворно прыгнули двое, протиснулись внутрь салона. Первый, в неброском костюме служащего, с глинисто — зеленым лицом, скосил большими пустыми, жестокими глазами наркомана влево — вправо, осматриваясь; второй, в потертом пиджаке, одетом поверх темной рубашки, с самшитовой тростью, в кепке, надвинутой по самые глаза, скользнул по салону равнодушным взглядом. Никто за ними торопливо не метнулся в вагон, лишь на соседней площадке неуклюже взгромождалась раскрасневшаяся толстуха в фетровой шляпке «клош», способная своими формами привести в неземное восхищение великого Рубенса. Она таращилась по сторонам с тем туповато — философским выражением, какое нередко бывает у русских баб из простонародья. Распахнутую по — домашнему кофту «разлетайку», из — под которой торчала ситцевая рубашка, она даже не озаботилась застегнуть…

Второй из заскочивших в трамвай, двадцать минут назад проделал в туалете неприметной, средней руки, гостиницы «Берлин» — с простенькими меблированными комнатами, у Серпуховской заставы, несколько замысловатых па. Сначала он вставил в рот боксерскую капу, за обе щеки положил ватные тампоны, отчего лицо его приобрело зеленовато — одутловатый цвет, снял рабочую блузу и вывернул ее наизнанку — получился пиджак. На голову он нахлобучил смятую серую кепку с козырьком, закрывающую лоб и глаза. Затем он вывернул брюки — из светлых они превратились в белые парусиновые. Добавил еще несколько несущественных штрихов, окончательно превратившись из полуночного гуляки в серого московского конторщика — «мышонка» с безобидной внешностью. Вся операция заняла у него меньше пяти минут. Теперь внешне он выглядел невыразительно — стертым, будто смазанным.

Оба заскочивших в трамвай уселись в заднем левом углу салона, рядышком уселась толстуха, сонно всматриваясь в хмурые, помятые лица ранне — утренних пассажиров и еле слышно забурчала себе под нос что — то про рынок и про какую — то Аглаю «с под Бронниц, будь она неладна со своими огурцами».

Утро поднималось пасмурное, но теплое, парное, с внутренним солнцем, и было совсем приятно трястись в трамвае.

Вдруг, откуда — то из — за угла, из чистеньких тупичков нерабочего Замоскворечья, из — за старинных добротных домов, где из окон, завуалированных маркизетовыми занавесями и дорогими гардинами, рвутся по вечерам звуки цыганских романсов и фокстротов, оголтело вылетел автомобиль. Следом за ним другой, третий, четвертый, — целая свора частных такси. Без предупреждающих сигналов, пьяные и вихляющие задами, голосящие «Алеша, ша! Возьми полтоном ниже!…», они пронеслись по сонной Шаболовке. В окне одного из такси можно было разглядеть груду хризантем и женскую фигуру в белом облаке шифона и газа.

-Свадьба. — проворчал лениво «неброский костюм».

-Вижу, что свадьба. — процедил сквозь зубы второй, в кепке и, совершенно неожиданно, рыгнул на весь салон винным перегаром, так, что даже сонная толстуха вздрогнула и, перестав бормотать, опасливо покосилась на него. «Кепка» озорливо ей подмигнул.

-Рановато шпарят. — заметил «неброский костюм».

-Эх, Москва, Москва, асфальтовая Россия…Бессонная, «колесная» кавалерия выезжает на рассвете…Шуми, мотор, крути Гаврила… — с коротким вздохом сказал «кепка». — Сейчас эта ватага такси пронесется к Донскому монастырю и от Донского монастыря к «Праге». И будут вкушать.

-Да и черт с нею, со свадьбой…Лучше — ка ответьте мне на такой вопрос, который мучает меня еще с гимназических времен: почему это утром вкусен кофе со сливками, а после обеда гораздо вкуснее черный кофе?

-Вот, всегда такие вопросы ставьте. Вот это правильно направленная любознательность. — хмыкнул «кепка».

-Так почему? — настаивал «неброский костюм».

-Вам так и не разъяснили в гимназии? — снова хмыкнул «кепка». — Потому, что утром человек натощак, ему нужно питание, а после обеда он сыт, ему уже питаться не хочется.

-Верно.

-Вы эдаким макаром решили разговор наш завязать?

-Да, нет, просто, к слову…Знаете, я плохо спал накануне…

-Почему? — негромко спросил «кепка».

-Ну, потому что вставать утром было непривычно рано, а ночью ни с того ни с сего начало казаться, что был какой — то виденный во сне, странный и неухваченный, вечерний горизонт…

-Вот — вот, — подхватил собеседник в кепке. — Понимаю…Чудное дрожащее счастье, чем — то схожее с ощущениями детства, с волнением каким — то…

-А кроме того, я подумал еще и о том, что всякая настоящая жизнь должна быть обращением: к чему — то, к кому — то, в кого — то…

-Слова…А, впрочем…Бывают такие эпохи, когда жизнью правят фантасты, а люди реальной жизни, отброшенные и смятые, погружаются в царство призраков. Мечтатели и фантасты становятся реальнейшим оружием судьбы, трубою века, молотом истории.

-И у вас громкие слова. — «неброский костюм» поморщился.

-Обычно такие эпохи потом называются — «великими». — заметил «кепка».

-Слова…Плетем с вами словесные узоры, витийствуем, а о деле между тем ни слова. Ну, хорошо, излагайте, что вы там нафантазировали? Ведь времени у вас, как я понимаю, было предостаточно? Кстати, как вам живется нынче, когда не у дел?

-Не у дел? — фыркнул «кепка». — Выперли в отставку, ежели говорить откровенно. По третьему пункту. Без пенсиона.

-Обижены по — прежнему?

-Скорее, огорчен несправедливостью.

-Отставка ваша, как вы понимаете, — камуфляж.

-Хорош камуфляж, нечего сказать. Нынче мне никто по телефону не звонит, домой не заходит. Я словно прокаженный стал. — сказал «кепка» чуть расстроенным тоном.

-Все должно выглядеть натурально.

-А присутствие на наших ранних покатушках в трамвае филеров тоже для камуфляжа? — подмигнул собеседник в кепке и головой повел в сторону толстухи в фетровой шляпке «клош».

-Равно как и то, что вы не поленились загримироваться.

-Дык, не от хорошей жизни. Мне казалось, что я со своим гримом смогу раствориться в толпе, даже малолюдной. Но филеры же так не считают? Небось посмеиваются, глядя на мои увертки?

-Я лишь воспользовался своим служебным положением, подстраховался на всякий случай. — ответил «неброский костюм». — И потом — я не могу довериться высокооплачиваемому детективному бюро, чьи сотрудники уже потеряли форму и годятся для выяснения амурных шашней и потасовок с квартирными ворами, и то лишь до той минуты, пока им не попортят костюмы. Давайте к делу, Сергей Владимирович.

…Со стороны Александровских казарм на Серпуховском шоссе еле слышно доносились сурны, барабаны, медные, старинной работы «воеводские» набаты — их по традиции вывозили на ежеутреннюю побудку на четырехконных упряжках. Раньше ими подавали общие команды: «вперед», «по коням», «спешиться», «на вылазку», а нынче их медные вопли дополняли общую команду на подъем.

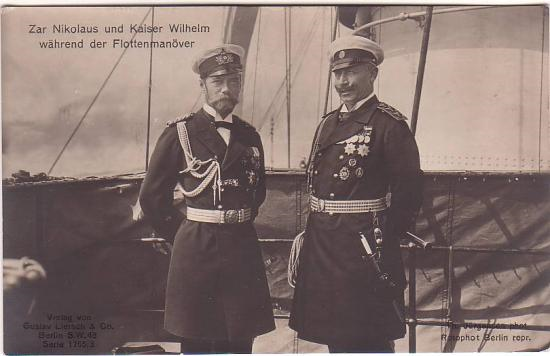

-К делу, так к делу. — покладисто ответил собеседник «неброского костюма». — Мысль, посетившая меня месяца два тому назад, была так проста, что в первый момент она скользнула в сознании, не оставив впечатления. Однако я возвратился к ней и начал подкреплять ее доводами. Итак, до недавнего времени я был в числе тех, кто двадцать четыре часа в день, семь дней в неделю, наблюдал за британской дипломатической миссией в Москве. Я со своими коллегами по «английскому» столу Департамента Государственной Охраны по вечерам «укладывал» своих подопечных в постель, а утром «будил» их. Мне было известно об англичанах из дипмиссии очень многое. Я внимательно слушал их разговоры, когда они считали, что находятся в своих квартирах одни, знал, когда и как часто они любили своих, а иногда и чужих, жен, знал, какие у них проблемы, какие мечты и какие политические взгляды. Я знал также о том, что они по большей части испытывают патологическую ненависть к нашему государству, к России. Для борьбы с нами они еще долгие годы будут подбирать по всему миру, и здесь, у нас, в России, все темное, продажное, готовое за тридцать сребреников на любую измену, на любое преступление.

-Ну — ну…

-Для британских джентльменов интересен всегда большой куш. Вот и возникла идея — дать им куш.

-«Подстава»? — спросил «неброский костюм». — Сколь раз уж было…

-Спервоначалу комбинация задумывалась мною как очередной канал по дезинформации британских джентльменов из разведки, действующих под дипломатическим прикрытием. Но внезапно меня озарило, комбинация заиграла новыми красками и обрела очертания стратегической. Да — с.

-Даже так?

-О братии любовнии! Не дивитесь начинанию, но зрите, каково будет скончание. — с ухмылочкой ответил «кепка» невесть откуда взявшейся цитатой.

-Не мне вам объяснять, дорогой Сергей Владимирович, что любая комбинация, а уж стратегическая и подавно, изначально имеет узкие места. — возразил «неброский костюм». — И самой узкой частью является конечная цель.

-Люди уходят из миpa, начав что — то и часто очень важное и значительное. — ответил «кепка». — Где же они кончают начатое? Если бы историки задавались вопросом — иначе писалась бы история.

-Прошу, перестаньте заумничать.

-Понимаете, многие люди, а в особенности те, кто носит сюртуки и мундиры, в значительной мере реагируют на обстоятельства. А мы…Мы эти обстоятельства творим…И это будет нечто особенное для наших британских коллег.

-Что — то особенное?

-Да. Что — то такое, что позволило бы проникнуть к ним и увидеть то, чего мы до сих пор не видели, что — то такое, что помогло бы понять, чем бритты тут занимаются. Да и не только бритты. Эта комбинация очень серьезно задумана, хотя, в порядке личной критики должен сказать, что план в основе своей, не лишен некоторой наивности, и зиждется на определенных нюансах, так свойственных русской интеллигенции. Меня всегда поражала легкость национального обезличения нашей интеллигенции и ее «умение» раствориться без борьбы, без вскрика, молча утонуть, словно с камнем на шее. Этот факт сам по себе обличает и предупреждает грозно о будущем. Знаете, кто первые русские интеллигенты? При царе Борисе отправлены были за границу — в Германию, в Англию, во Францию, — восемнадцать молодых людей. Ни один не вернулся. Кто сбежал неведомо куда, — спился, должно быть, — кто вошел в чужую жизнь. Один даже стал в Англии священником реформированной церкви и даже пострадал от пуритан за стойкость в своей новой вере. Осуждать их? Несомненно, возвращение в Москву означало для них мученичество. Подышав воздухом духовной свободы, трудно добровольно возвращаться в тюрьму, хотя бы родную, теплую, но тюрьму. Эти первые «интеллигенты», первые отщепенцы русской земли, непривлекательны, вы не находите?

-В чем же смысл комбинации?

-Мы укнокаем сразу двух зайцев — одного английского и нашего, доморощенного, отечественного. Англичанам мы подсунем политическую организацию, чрезвычайно информированную о положение дел в стране, о внешнеполитических и внутриполитических шагах Москвы. Отечественным отщепенцам также дадим организацию. Политическую, разумеется. Ее козырь — связь с русской политической эмиграцией, знание того, что происходит. Вы, верно, наслышаны, что русская эмиграция в некоторой степени даже по — своему героична.

-Что?

-По — своему героична, говорю…У нее есть изгнание с поддержкой и сочувствием, пусть и мнимым, всей Европы. Но нет особливой поддержки и сочувствия здесь, в России.

-И, стало быть, эмиграция ищет выходы и контакты здесь? — уточнил «неброский костюм».

-Разумеется. В нашем случае речь в первую очередь пойдет все же о политической игре с зарубежными игроками. И, стало быть, понадобятся игрокам новые колоды, которые они будут использовать для продуманных тактических ходов, вариантов игры. Охотники на информации найдутся где угодно. Америка, Франция и Англия — конкуренты, которые бдительно следят друг за другом. Предположим, ну разве нельзя будет сказать французам, под большим секретом, конечно, что организация имеет осведомителей, чьи сведения могут идти без контроля со стороны англичан? Или наоборот? В общем, схема такова: мы должны заставить англичан поверить в существование в России новой, дотоле неизвестной им мощной и осведомленной организации, а руководителей русской политической эмиграции – поверить, что мощная организация в России, разумеется, революционная и радикалистская, остро нуждается в опытном, авторитетном вожде. В интересах большего правдоподобия мы для верхушки политэмиграции изобразим даже контакт этой организации с ее людьми в Москве. Их достаточно будет здесь под нашим контролем.

-Поверят?

-Поверят. А поверят им в это тем легче, что они знает: революционеров у нас хватает. Естественно, что эта организация действовать не будет. Она — миф. Миф для всех, кроме англичан и политической эмиграции. И чтобы они этого не разгадали, нам надо работать очень умно и точно, наполняя миф абсолютно реальным, хорошо известным нам опытом деятельности подлинных революционных, радикалистских, подпольных организаций. Что нам нужно? Нам нужно разгадать и парализовать направленные против нас вражеские усилия. А другая конкретная наша цель — выманить сюда политических преступников. И судить их. Это нанесет удар по всей британской разведке здесь, и по русской революционной эмиграции там, внесет разлад в ее ряды, облегчит нам борьбу с нею.

-Наметки предстоящей комбинации у вас, Сергей Владимирович, есть?

-Я работаю по восемнадцати часов в сутки. — негромко сказал «кепка».

-Немало.

-При случае оцените мои жертвы.

-Непременно. Самые сильные и крепкие люди способны напрягаться только до известного предела, а там — силы их покидают и они изнемогают. — заметил «неброский костюм». — Про Сократа рассказывали, что он двадцать четыре часа стоял неподвижно на одном месте, размышляя о чем — то. И это уже граничит с фактическим, с чудесным. А на сорок восемь часов и Сократа не хватило бы!

-Я не Сократ, но в двадцать четыре часа не верю. Мне за глаза хватало моих восемнадцати часов. Передо мною на столе лежат груды дел разгромленных и находящихся под департаментским контролем противоправительственных организаций. Из этих папок я по крупицам выбираю типичные примеры революционной деятельности, фамилии, служебные и домашние адреса участников подполья. Я готовлю комбинацию, ее схема обрастает жизненными подробностями деятельности, задуманное наполняется людьми, которые в будущих разговорах и действиях будут как бы оживать, действовать, укрепляя достоверность легенды. Я корплю над схемой два месяца, и труд этот еще не окончен. Придет время и он будет придирчиво обсужден, уточнен и дополнен другими работниками контрразведки и, наконец, утвержден, полагаю. Скажу как на духу: я хочу затоптать англичан ногами, показать всему миру наше, русское, бесспорное превосходство. Я хочу встретить их ускользающий сдающийся взгляд, чтобы они признались вдруг — «мы проиграли, конечно»!

========================

раннее майское утро 192…* — некоторые иностранные критики заметили в свое время, что хотя многие романы, например, все немецкие, начинаются с даты, только русские авторы, в силу оригинальной честности отечественной литературы — время от времени не договаривают единиц.

Глава Первая.

Первый акт многоактной пьесы.

Пятница. В лето 7438 года, месяца мая в 11 — й день (11 — е мая 1929 года). Седмица 3-я по Пасхе.

Москва. Угол Спасо — Песковской площадки и Трубникова переулка. Здание Цензурного комитета министерства печати.

-…До Густава Флобера мне далеко, — хохотнул чиновник Цензурного комитета, разглядывая британца, — Вы, кстати, знаете, как он работал? В пору работы над романом «Госпожа Бовари» Гюстав Флобер обычно придерживался следующего распорядка дня: сон с четырех до десяти утра. С десяти до полудня он просматривал газеты, корреспонденцию, выпивал стакан холодной воды, принимал горячую ванну и беседовал с маменькой.

-С маменькой…

-Что? Не расслышал…

-Я говорю, это так мило — беседовал с маменькой…

-А? Да…Так вот. В полдень Флобер слегка перекусывал и выпивал чашку горячего шоколада. Затем следовала часовая прогулка, и ещё в течение часа Флобер давал уроки. С трех дня до семи вечера писатель читал. Ещё два с половиной часа уходили на ужин и разговоры с маменькой. Наконец, в половине десятого вечера писатель садился непосредственно за свою литературную работу, которая продолжалась пять с половиной часов, до четырех до утра. Такого распорядка Гюстав Флобер придерживался с 1851 по 1856 год, пока шла работа над романом «Госпожа Бовари».

-Откуда у вас столь глубокие знания о Флобере? — спросил Гарет Ричард Воган Джонс, британец, представлявший в Москве журнал «Weekly political review» и явившийся, с разрешения министра печати, в Цензурный комитет с целью написания статьи о русской цензуре.

-Увлекался им в свое время, интересовался творчеством. Ну да ладно, черт с ним, с Флобером…

-Итак, что у вас по плану? Будете терзать свободолюбивых русских журналистов? Хочу посмотреть, как вы поедаете младенцев.

-Простите, мой английский друг, но у нас Цензурный комитет в свое время много лет возглавлял Петр Чаадаев, который по идее должен был ограждать Россию от влияния ложных учений Запада, а на деле действовал наоборот. Так что младенцев мы есть не приучены. В отличие от вас.

-И слава богу. — британец пропустил мимо ушей чиновничью колкость.

-Да, слава Богу. Благодаря ему число учащихся в высших учебных заведениях не сократилось, а росло, росло многократно. А число бездарностей, возомнивших о себе, праздных умников, упоенных сомнительными успехами в салонах и кружках, уменьшалось.

-Да. Это так. Но вы покажете мне, как работает русская цензура? Ведь я за этим здесь, господин Клинцов…

…Вызванный в комитет помощник редактора московского окололитературного журнала Людвиг Фридрихович Кациус держался уверенно, хотя и был бледен.

-…Его Величество удостоил бросить взгляд на сие издание. Он заметил определенные мысли, которые счел предосудительным и нашел все направление издания таковым, что властям не следовало его терпеть…- голос чиновника Цензурного комитета был торжественно — сух и лишен какой — бы то ни было интонации. — Но государь не повелевал его запрещать. Вам, милостивый сударь, выпало самое большое несчастье, какое может выпасть в монархии верноподданному и доброму гражданину, а именно — быть опозоренным в глазах своего государя.

-Но я…Мы…Мы хотели бы воспользоваться милостью и с упованием на справедливость, и мудрость державного судьи, надеясь на то, что он снизойдет до ознакомления с нашей защитой…

-Я полагаю, что самое лучшее, что вы можете сделать для того, чтобы доказать, насколько ваши действительные взгляды отличны от того смысла, который государь придал вашим публикациям, это представить в последующем такое изложение мыслей, чтобы они могли заслужить доверие Его Величества по предмету, которого вы коснулись.

-Но журнал предполагал быть чисто литературным произведением…

-Позволю себе усомниться в этом…

-Если бы мне было дозволено продолжать…

-Повторяю: запрета на ваше издание не воспоследует. Просто помните, что в сердце каждого русского прежде всего должно жить чувство доверия и благодарности к своим государям. И это должно руководить в общественной жизни. Вы не выполнили своего высокого призвания и на вас нынче нельзя положиться. Молча работайте и постарайтесь создать себе общественную нравственность, которой у вас еще не имеется. На этом все, более не задерживаю вас!

Джонс в недоумении проводил взглядом вышедшего из кабинета помощника проштрафившегося журнала и удивленно спросил Клинцова:

-И что даст такая отповедь несчастному? Он ведь попросту плюнет и забудет, что вы ему тут сказали.

-Его издание будет лишено всякой аккредитации. Его журналисты не смогут более свободно общаться с чиновниками различных рангов. Он не получит эксклюзивных материалов для публикаций, в типографиях негласно поднимут расценки. В сферах откажутся принимать. Это, так сказать, для затравки. Потом пойдут всяческие комиссии, инспектора будут терзать всевозможными придирками и проверками. Штрафы, запреты… Жизнь издателя станет невыносима. В конце концов журнал просто закроется.

-Интересно. — пробормотал британец. — Но где же свобода прессы печатать независимые материалы?

-Он свободен печатать независимые материалы.

-Это нажим…

-У вас не так? — усмехнулся чиновник Цензурного комитета.

-Конечно не так.

-Я знаю как у вас…Предположим, дорогой мой английский друг, вы приехали в Москву. Вы журналист, немного прозаик, а не только газетчик с плантаций Флит — стрит. У вас в биографии маленькое пятнышко: где — то, когда — то, по молодости лет, вы взяли чуть — чуть не туда и тиснули пяток строк, скажем, про Россию — матушку, представив ее в светлом тоне. И этого окажется достаточно, чтобы вас всюду почти перестали печатать и издавать. Издатели, ведомые солидарностью, исходящей из властных кабинетов, так решили. Но вот вы, газетчик, в Москве. У нас отлично поставлена информация и мы, разумеется, все знаем о вас, о новом корреспонденте. Мы решаем вам помочь. Поддержать. Как? Организовываются интервью, выправляются всяческие разрешения, корреспонденции за вашей подписью наполнены эксклюзивом на загляденье. Мы думаем, что помогли. Напротив! Мы создали друга России. Имя это сопряжено с неудобствами: вас и прежде печатали мало, а теперь отказываются печатать вовсе. И тогда вы, благородный и свободный выражать свое журналистское мнение, пропагандист России, делаете кульбит — покинув Москву, вы вдруг заявляете, что Россия — это сплошное разочарование. Вы ошиблись, вы не друг русских, а совсем даже напротив. Вы — на коне. Вы — на первых полосах газет. Вы выгодно и по очень хорошей цене продали все, что приобрели в России. Дальше — слава, приятные гонорары, почет, сытая жизнь и спокойное сочинительство романов. Так у вас. И попробуйте мне что — либо на это возразить, сударь!

Пятница. В лето 7438 года, месяца мая в 11 — й день (11 — е мая 1929 года). Седмица 3-я по Пасхе.

Москва. Большой Толстовский переулок.

…Колено болело теперь постоянно, с прошлого четверга. Болело пугающе — нудно, неприятно. Обычно устранить боль с воспалением Сергею Владимировичу Чечелю помогала растирка на спирту, основу которой составлял горький перец. Надо было взять чайную ложку с сабельником, эту траву залить стаканом кипящей воды, и настаивать несколько часов. Еще можно было мелко натереть картошку, смешать ее с корневой частью хрена. Еще — смешать равные пропорции горчичного порошка с медом, содой. Накладывать компресс на пораженный участок на ночь…

Всевозможными народными рецептами его от души снабжала квартирная хозяйка, женщина милая, чуткая, но несколько старомодная, все время надеявшаяся на русский авось, и большая любительница послушать «радио» — конусный бумажный диффузор, укреплённый на металлических держателях, совмещённый с электромагнитным механизмом. Его все называли просто «радио», хотя это было неправильно. Настоящее радио, то есть ламповый вещательный приемник, не был большой редкостью, и при желании Чечель мог бы его приобрести за небольшие деньги, но постоянно откладывал покупку. Массовая модель громкоговорителя проводного вещания его устраивала. Электрического сигнала, поступающего по проводам, было достаточно — квартирная хозяйка целыми днями могла слушать новостные программы, репортажи со всевозможных спортивных соревнований, концертные записи, радиоспектакли…

Вышедшие из здания Цензурного комитета англичанин и редактор Кациус свернули в Большой Толстовский переулок. В конце улицы блеснул свет, донесся какой — то шум. Чечель прислушался. Сквозь людские голоса слышалась хриплая музыка: патефон играл «китаяночку». Чечель подошел ближе; над стеклянной дверью висел желтый фонарь, освещая грубо намалеванное блюдо с пирожками, и надписью: «Закуски разныя». Это была суточная пивная «Нырок». Англичанин удивленно повел головой и нырнул туда. Следом за ним в пивную шагнул и Кациус. Чечель облегченно выдохнул — идти «на хвосте» пришлось недолго.

Пивная была полна простонародья, таксистов, солдат, поденщиков со Смоленской — Сенной. Попадались и ломовики, и палаточники. Женского пола почти не видать, в подобные чайные, как, впрочем и в пивные, ходят с приятелем. Только у некоторых столиков сидели женщины. Больше всего было солдат. По стенам тут и там висели плакаты, рисованные очень аккуратно в две краски, с завитками: «Раки», «Лицам в нетрезвом виде ничего не подается», «Неприличными словами просят не выражаться», «За разбитую посуду плата взимается с посетителей», «Во время исполнения концертных номеров просят не шуметь».

«Отлично, значит здесь и эстрада». — подумал про себя Чечель.

-Водки. — коротко сказал он, усевшись за длинным столом, за которым уже пили чай два солидных пожилых неразговорчивых таксиста, в дальнем углу задымленной пивной, чуть не вплотную к англичанину и его спутнику. Из — за боли в ноге он не сразу сообразил, куда сесть и выбрал место аккурат подле наблюдаемых объектов. Сев, пристроил самшитовую трость, перевел дух.

Дверь в пивную поминутно открывалась, и входили все новые люди. От табаку, дыхания, пара, от начищенной медной кипятилки в воздухе стоял жирный туман, напоминавший баню, и, как в бане, было тепло, очень тепло, размаривающее тепло.

За столик подсел третий таксист, помоложе, рябой. Он удивил Сергея Владимировича низким ростом, щуплостью и узкогрудостью. Чрезвычайно изрытая оспой кожа на его лице была какого — то серо — кирпичного оттенка. Низкий, заросший, как бы «надвинутый» на брови лоб и свисающий нос придавали лицу грубое, жестокое выражение. Маленькие, с желтыми белками глаза излучали необыкновенную силу. У Чечеля было неприятное чувство, что кто — то за ним наблюдает. Для него это было совершенно новое ощущение. В голове билась насмешливая мысль, будто кто – то отдает приказ: «Дайте мне его дело…Тэк — с…Женат…плоскостопие…». За годы службы по контрразведывательной части ему бесчисленное количество раз приходилось следить и наблюдать за подозрительными особами. Но только теперь он понял, что это значит, когда за тобой следят, знать, что ты находишься под непрерывным надзором, что кто — то наблюдает за каждым твоим движением, что кто — то постоянно держит тебя в поле зрения и следит за каждым твоим шагом.

Чечель поерзал. И как раз напротив него, у стеночки, скромно устроилась какая — то интересная очкастая барышня, в легком летнем платье и шерстяном жакете. Сквозь маленькие очки смотрели прозрачные глаза. Она сняла головной платок и оказалась рыженькой — рыженькие Чечелю всегда нравились. Потом рыженькая барышня вынула из сумки зеркальце и, посмотрев в него, вытерла лицо. Лицо было чистое, городское, именно такие лица Сергей Владимирович Чечель любил. Вытерев лицо, она подняла глаза от зеркальца, поглядела на Чечеля внимательно, и слегка усмехнулась. И глаза были именно такие, как надо, — спокойные, серые, чуть — чуть с празеленью, как стоячая вода.

Совсем очнувшись, Чечель подозвал полового и спросил, есть ли у них что — нибудь горячее. Горячее было: рубец и яичница из обрезков. Заказав яичницу, Чечель внимательно оглядел женщину, которая теперь показалась ему портретом царицы. Женщина была совсем молода, миловидна, рот у нее был очень красный и слегка припухший.

Половой принес заказанный барышней чай. Чай отдавал тряпкой, мелко наколотый сахар был серого цвета. Отпив, она снова подняла глаза на Чечеля и усмехнулась снова. Сергей Владимирович тоже усмехнулся, сам не зная чему, и с досадой почувствовал, что, как дурак, краснеет и плохо улавливает беседу наблюдаемых объектов.

Над головами плавал туман. Шум, смех, возгласы, пьяные жалобы, хлопанье пробок. Но вдруг на маленьком помосте, именуемом эстрадой, появился конферансье и возгласил:

-Итак, мы начинаем концертное отделение. Сейчас артистка Ушакова исполнит романс «Если розы расцветают…». Прошу соблюдать тишину… Артистка Ушакова.

Конферансье зааплодировал и знаками предложил публике сделать то же. Публика в чайной вяло поддержала. Артистка Ушакова, женщина весьма полная, сильно декольтированная и уже не молодая, тяжело выкатилась на сцену и запела:

«Так и вы, медам, спешите,

Каждый миг любви ловите.

Юность, ведь, пройдет,

И красота с ней пропадет»…

Ее проводили довольно молчаливо. Зато разбитной мужчина, выскочивший следом за артисткой Ушаковой, и фамильярно здоровающийся с публикой, весело подмигивающий каждому в зале, сорвал дружные аплодисменты. Его амплуа оказались частушки с чечеткой.

За соседним столом тем временем журналист — англичанин и редактор Кациус вели неспешный разговор.

-Уж такая она, Россия… — говорил редактор Кациус, осклабившись. — Нам, русским, подавай целостного единства жизни и творчества, нас испокон веку мучит мечта о всенародном действии. Мы все время стремимся уйти, все время вечные сборы в странствие, постоянное отрицание устройства и благополучия…

-Это расплывчатые образы и сравнения, эта страстная филиппика, подкрепленная соответствующей жестикуляцией… — усмехнулся англичанин. По — русски он говорил почти без акцента, едва уловимого на слух, довольно чисто. — Все слова тут все равно — мимо.

-Хорошо, мимо, так мимо…- покладисто ответил Кациус. — Знаете, какой — то французский государственный деятель, — если не ошибаюсь, при генерале Буонапарте, — воскликнул однажды в заключение программной речи: есть, господа, идеи верные и есть идеи ложные, и я — за верные!

-Скажите, господин Кациус, а кто в России ныне представляет верные идеи?

-В России таковых нет. — отрезал редактор.

-Нет? — удивился англичанин. — Вы убеждены в этом?

-Конечно. — с легкой презрительностью фыркнул Кациус. — Я же литератор. Соль земли русской. Мне ли не знать?!

-Ну, хорошо, а в среде русской эмиграции в Европе, таковые имеются?

-Есть. — сказал Кациус. — Вот, например, Коновалов, наш бывший лесозаводчик, миллионщик, а таперича у вас в Лунд — граде обретающийся.

-Где, простите?

-Ну, в Лондоне, в Лунд — граде, что тут непонятного?! — сводя брови, ответил Кациус. — Так в семнадцатом веке на Руси называли Лондон.

-Извините. Я слышал о мистере Коновальоффе…

-Коновалов за границу ушел намеренно: чтобы вне ударов власти создать центр революционной борьбы, выработать теорию и практику. Из — за границы он строит в России свою партию. Но! — Кациус поднял вверх палец и продолжил сильно приглушенным голосом. — Коновалову стены не пробить, ежели только не сложится иначе историческая обстановка. Он так и сгниет в эмиграции, и какой — нибудь профессор в перерыве между лекциями или собраниями, напишет о нем: «Пустой был человек, неположительный — мечтатель, фантазер. Не соизмерял своих сил с реальными возможностями».

-Отчего же вы считаете его фантазером? — поинтересовался Гарет Ричард Воган Джонс.

-Оттого, что у него в России нету никого. И ничего. — ответил редактор Кациус, шумно отхлебывая чай. — Ему опереться не на что. В туманном Альбионе он может, что — то из себя представляет, но здесь господин Коновалов никто.

-Тут возникает вопрос: было бы на кого опереться, не так ли?

-Вы правы. Так называемые «оппозиционные круги» наши лишь пассивно созерцают, украшая себя романтическими доспехами революционера. — усмехнулся редактор Кациус. — Впрочем, состояние некоторых элементов не вполне созерцательно: пассивные в своих собственных действиях, они весьма активны в содействии самым крайним актам; радикалы запросто могут найти укрытие в весьма фешенебельных квартирах оппозиции престолу. Спрятать нелегально прокламации или литературку — пожалуйста, дать квартиру под ультра — тайное собрание — сколько угодно. В этом наши доморощенные революционеры не испытывают недостатка. Деньги? Пожалуйста. Поверьте, я это знаю хорошо. Кручусь и верчусь среди подобных, Это своего рода правила приличия требуют, что — то вроде вашего английского признака хорошего тона, быть, где положено, во фраке или в смокинге. Другими словами, неприлично не быть оппозиционером.

-Вы говорите со мной достаточно откровенно…

-А что, доносить побежите? — хохотнул Кациус. — Не поверю. Да и потом…Знаете, анекдот есть такой, шведский: приходят как — то к одному шведскому финансисту из налоговой полиции и спрашивают: «Где вы взяли деньги на «Сааб»? — У меня была «Вольво». Я его продал, приодолжил и купил «Сааб». — А где вы взяли деньги на «Вольво»? — Был у меня мотоцикл, я его продал, приодолжил и купил «Вольво». — А где вы взяли деньги на мотоцикл? — У меня был велосипед. Я его продал, приодолжил и купил мотоцикл. — А где вы взяли деньги на велосипед? — А за это я уже отсидел».

-Хороший анекдот. — равнодушно ответил англичанин.

-Я это к тому, что я тоже уже отсидел.

-Вы подвергались аресту? — Гарет Ричард Воган Джонс спросил абсолютно ровным, бесцветным тоном и Кациус с плохо скрытой гримасой неудовольствия посмотрел на англичанина.

-А как же?! И не просто аресту — я отбывал каторгу. Два года. Да — с. Не жалко. Моих знакомцев по ячейке терро…, простите, моих знакомцев судьба заставила подняться по лестнице политических заговоров — иных уж нет, а тех, кто остался — вскорости не станет…

-Мне очень интересно с вами беседовать, господин Кациус. — сказал англичанин. — Но время, как у вас говорят, — поджимает. Не откажите позднее продолжить разговор? В более подобающем месте? Зайти куда -нибудь на чашечку кофе?

-Хорошо. Куда пойдем?

-Предлагаете вы. И, простите, если мои слова покажутся вам бестактными, — мне кажется, что вы испытываете некоторые временные финансовые затруднения. Не мог бы я вам помочь? Многим не располагаю, но ссудить могу, скажем, двести рублей.

-Благодарю, но это лишнее. — редактор Кациус отрицательно покачал головой. — Мне тут обещан в скором времени гонорар за небольшие литературные работы.

-Ну, договорились. — деловито кивнул англичанин. — Куда пойдем?

-Тут недалеко, на Арбате, около станции метрополитена, есть кафэ. Довольно сносное, и тоже открыто круглые сутки. Я, признаться, не любитель посещать фешенебельные ресторации. Как вам такой вариант?

-Отлично. Давайте условимся о встрече. Скажем, встретимся послезавтра, в шесть часов вечера?

-Послезавтра? Извольте. Отчего не поговорить с умным иностранцем? Мы, русские, по своему все любим преувеличивать, а вы корни рассматриваете, из глубин ниточку тянете.

-Рассматриваю корни? — задумчиво переспросил Джонс. — Это плохо?

-Корни дерева, ежели они живы, дают могучие побеги.

-Что может произрасти из этих корней?

-А чем черт не шутит — может, произрастет новая российская государственность?

Пятница. В лето 7438 года, месяца мая в 11 — й день (11 — е мая 1929 года). Седмица 3-я по Пасхе.

Москва. Большой Толстовский переулок.

…За англичанином и Кациусом Чечель на улицу уже не пошел. Начался дождь. Мелкий как пыль, он оседал на крыши домов, на тротуары и на спины прохожих. Вокруг фонарей поблескивали мокрые камни мостовой.

-Парочку позволите? — спросил половой с перекинутой через руку грязной салфеткой.

-Что?

-Парочку! Пива — с.

-Изволь.

Половой неспешно, вразвалочку, отправился исполнять заказ. Пока можно было посмотреть публику. Теперь Чечель прислушивался к разговору таксистов за столом. Тот, что с рябым лицом, осушил залпом кружку пива и рассказывал:

-В среду мы значит, хоронили Спирина, это тот, что в Жулебинских Выселках перевернулся…Да — а! Купили, значит, пуд черного хлеба, полпуда ситного, да — а…Полпуда колбасы, селедки, конечно, фунтов пятнадцать, да — а…Ну и ведро чистой…

Соседи слушали внимательно, прихлебывая из кружtr. Чечель еще раз оглядел зал пивной. Чечеточник — куплетист продолжал радовать публику:

«Жена с мужем подралися,

Подралися, развелися,

Пополам все разделили,

Пианино распилили.

Тай — та, та — ри, та — там,

Тай — та, та — ри, та».

Чечель собрался уходить, но тут на эстраде выстроились человек семь. Впереди уселись на табуретках два гармониста. Все в синих поддевках, а регент в широких шароварах, сапогах гармошкой, был молодцевато подпоясан серебряным кушаком. Он взмахнул камертоном, и крайний справа тенор вывел звонко и высоко, в особенности на последних нотах:

«Полюбил всей душой я девицу

И готов за нее жисть отдать,

Бирюзою украшу светлицу,

Золотую поставлю кровать…»

По опыту своему Чечель знал — сейчас кто — нибудь из публики не выдержит и подтянет, и если он еще не сильно под мухой, то ничего, но ежели же выпил изрядно, то проорет на всю чайную, совсем невпопад и долго еще будет тянуть первый куплет, хотя хор уже перешел на второй…

-Беда с этими спичками — опять забыла. — вполголоса, ни к кому не обращаясь, сказала барышня, вынимая шикарные, «пажеские» папиросы и надламывая длинный мундштук как раз посередине.

Заметив, что Чечель смотрит на нее, женщина тоже на него поглядела — сперва мельком, потом, скользнув по его костюму и часовой цепочке — пристально и многозначительно. Неожиданно Чечель представил, какое, должно быть у этой женщины твердое тело, и какая белая, горячая кожа. Разумеется, она была проституткой, — подумал Сергей Владимирович, разумеется, не было ничего легче, если бы он захотел, пойти сейчас с ней. Да, это было бы просто и легко. Да, наверное, у нее была белая, горячая кожа, и тело твердое и гладкое. Сам удивляясь своему спокойствию, Чечель слегка улыбнулся женщине и недвусмысленно показал глазами на дверь. Она поняла его взгляд, вспыхнула от негодования, вмиг став пунцовой, бросила папиросу и встала. Покачав головой, она положила на стол скомканный рублевик, и пошла к двери.

Чечель расплатился. И задумался. Прежде одна мысль об «этом» заливала ему душу сладким, тягучим непреодолимым ужасом, и вот он расплачивался, и был при этом совершенно спокоен.

Женщина ждала на улице под дождем. Чечель стоял и размышлял. Женщина покраснела, одернула платье и жакет, едва уловимым жестом проверила, в порядке ли у нее пояс для чулок. Чечель нерешительно подошел к ней, не зная, с чего начать разговор. Но разговора и не пришлось начинать. Она сама тронула его за рукав и просто сказала:

-Вы хам и дурак.

-Ежели человек дурак, ему обязательно надо об этом объявить?

-Да.

-На дураков не обижаются, если они констатируют очевидное. — машинально ответил Чечель.

-Что?

-Ничего.

-Вы подумали обо мне невесть что! — возмущенно воскликнула женщина. — А я же лишь чуть пожалела вас — такой вы были замордованный и потерянный.

«Ну, да, не иначе с глазами обоссавшегося пуделя». — подумал про себя Чечель, а вслух сказал:

-Нельзя мужчине говорить о его слабостях.

-Коль мужчина слаб, его никакими словами не исправишь.

-Эге, да вы из тех, кто всегда держится как можно ближе к правде? — усмехнулся Чечель. — Идемте? За угол, вот сюда.

Они пошли молча. Молодая женщина, держа под руку прихрамывающего Чечеля, шла, тесно, должно быть, по привычке, прижимаясь к нему, и это Сергею Владимировичу было очень приятно. На ходу она немного переваливалась, и бедром толкала Чечеля — это тоже было приятно. Заметив, что идет не в ногу, он переложил из руки в руку свою трость, ногу переменил, слегка подпрыгнув на ходу, и женщина, откинув на бок голову, посмотрела на него и улыбнулась. Как раз они проходили мимо фонаря — свет упал ей прямо в лицо — и лицо ее показалось Чечелю белым, как бумага, печальным и детским. Не останавливаясь и не замедляя шага, он притянул к себе это детское печальное лицо и быстро, жадно поцеловал. Губы пахли ванилью.

Глава Вторая.

Сюртуки и мундиры.

Пятница. В лето 7439 года, месяца сентября в 6 — й день (6 — е сентября 1930 года ). Седмица 15 — я по Пятидесятнице.

Москва. Кремль.

…Место было близкое, а главное, достаточно укромное. В кремлевском Тайницком садике, у церковки Дмитрия Солунского, справа от башни Тимофеевских ворот, у крутого косогора, возле старенькой березки, стояла почернелая скамейка, обструганная будто второпях, неумелой рукой, неизвестно когда и для какой надобности. Поговаривали, что лавочка сия была сработана самолично государем Алексеем Николаевичем, отцом ныне здравствующего монарха, любившим, выкроив немного времени перед обедом, прийти в Тайницкий сад и поразмышлять о приятных пустяках, не о делах: дел — то всегда было много, и все неотложные, и обождать не могли ни час ни два, потому как все непременно жизненно — важные. Государь не хотел праздно разгуливать по Кремлю или по аллейкам Тайницкого сада, считал это неудобным. Зато на почерневшей скамейке, где ни души, вдали от любопытствующих глаз, думалось легко…

-…Поговорим о делах государских… — отложив «Ведомости» на скамейку подле себя, негромко, вкрадчивым голосом, проговорил Иван Иванович Бутурлин, состоявший в специально под него учрежденной скромной должности экономического советника государевой «Тайной канцелярии»*, а по сути являвшийся «царевым дядькой» — воспитателем и наставником наследника престола, царевича Федора Алексеевича. — Знаете, понятие «дело государское и земское» есть наиболее близкий аналог термину «политика»…

-У нас все дела, кажется, государские. — заметил собеседник Бутурлина, Александр Петрович Строганов, один из самых влиятельных русских финансистов, чье мнение ценилось в банковских кругах как на Западе, так и в России, создатель крупнейшего в Европе Русско — Азиатского банка, обеспечивший постоянный прирост капитала благодаря вложениям в массу прибыльных проектов; его производства имели самую обширную географию — от лесов на Урале и Севере, до нефти на Каспии, от фабрик на Волге до металлургии Южного Урала. — Других нет.

-Иронизируете, Александр Петрович?

-Я ваших слов и не отрицаю, дорогой мой Иван Иванович. Вы же знаете, я — то менее всего живу иронией. — сказал Строганов, получавший огромный доход и умудрявшийся демонстрировать аскетичную скромность, расхаживая в поношенных пиджаках со следами сигарного пепла — дорогие сигары были, пожалуй, единственной слабостью, которую он себе позволял. — Но это лишь к слову пришлось. А главное по — моему разумению, в том, что жизнь согласна с основною мыслью Монтескье: где правитель законодательствует и судит, там нельзя говорить о прочности прав граждан. И потому, если даже я ошибаюсь, и государственная власть подлинно монолитна, то придется лишь дать ей другую конструкцию. Тогда и суд, как доказывал профессор Тимашев на страницах «Современных Записок», и законодательство должны быть выключены из понятия государственной власти: не человек для субботы, а суббота для человека, то есть не жизненные потребности сообразуются с юридическими конструкциями, а юридические конструкции надобно создавать по мерке жизненных потребностей, — не так ли?

-Не царь творит существующий порядок, а порядок порождает царя. — нравоучительно сказал Бутурлин. — И последний выступает в роли его хранителя. Стабильность установленного Богом порядка возводится в высшую ценность, и, тем самым, трения внутри самой, так называемой боярской среды, выводятся за рамки политического дискурса. Безусловно, они существуют, трения эти, но только в плоскости практики. Наша московская идеология испокон веку предполагает ограничения царской власти, но ограничения эти сформулированы на языке морали, а не установлены абстрактными нормами права…

-Выдающиеся умы спорили, что выше чего: государство ли высится над правом, как учил Лабанд в Германии, или же право над государством, как утверждали Градовский у нас и Краббе в Голландии? — усмешливо сказал Строганов. — Жизнь существенно видоизменяет этот спор: ей важно не что выше чего, а что должно быть выше чего. И она повелительно требует, чтобы право стояло выше государства, или — другими словами, более подчеркнуто — чтобы не право было на службе у силы, а сила была на службе у права, то есть, чтобы сила проявлялась не только в границах права, но и во имя права и от имени его.

-Господи, вы говорите о правовом государстве?! — воскликнул Бутурлин. — Вы, один из богатейших людей на Москве, болтаете всякий вздор, чуть ли не из либеральных газеток вычитанный?! Тоже в революцию ударились?

-Критиковать недостатки и хотеть изменить жизнь к лучшему — вовсе не жажда революции, которая несет хаос и разруху. Мы на пороге новой эры. Государь четверть века на троне — немалый срок даже для царя, любящего, чтобы все было скромно, тихо, да смирно и в дому у него, и во всем государстве. А вот теперь драматические события должны содействовать перегруппировке политических сил, росту радикализма и в конечном итоге приходу к власти на волне протестов и народного недовольства либерального крыла, при котором маловероятным станет возвращение к прежним методам политического руководства…

-Все же — революция?

-Не исключено. А как сказал один француз, власть во время революции остается за теми, в ком больше злодейства.

-Это сказал Дантон. Сукин вы сын, Александр Иванович… — засмеялся Бутурлин. — Правовое — в строгом смысле слова — государство недостижимо, и не потому лишь, что оно идеал, но так же потому, что право не является ни сплошным, ни безграничным, и в его — разрешите мне резкое слово — скважинах и за его последнею чертою, мы постоянно встречаемся лицом к лицу с голым фактом.

-Но известное — иногда очень заметное — приближение к правовому государству не одна мечта: свидетель тому хотя бы только новейшая история Европы. — возразил Строганов.

-На пути к правовому государству Европа и ее ученики достигли бы гораздо большего, если бы не эта постоянная подмена цели средствами: нельзя безнаказанно твердить о владычестве народа вместо того, чтобы говорить и думать о народной защите владычества права. — ответил Бутурлин.

-У нас, верно, по — другому.

-По — другому.

-А когда вспомнишь, например — о русском земстве, так уж тут язык не повернется сказать, что оно действовало, будучи к тому уполномоченное правительством. — заметил Строганов.

-А что земство? — вскинулся Иван Иванович.

-Я про Земский Собор…

-Земский Собор? Русская политическая система обогатила мировую практику с точки зрения роли и места политических партий в системе государственной власти. На Западе принята точка зрения о том, что политическая партия возникает как форма протеста ущемляемого меньшинства против привилегий и власти. В России же партии никогда не выполняли функции протеста. С момента своего становления они организовывались в рамках существующей власти именно против оппозиции. Философия некоторых крупных партий у нас и поныне заключается в пребывании «по правую руку» от власти.

-Что плохого в том, чтобы соответственно европейскому опыту движущие силы государства — законодательную, исполнительную и судную — разделить и сосредоточить в разных местах? — спросил Строганов. — Законодательная власть была бы сохранена в руках государя, который ее бы осуществлял через Государственный Совет. Исполнительная власть была бы распределена между министрами. Судная власть предоставлена была бы палате Государственного установления, хранительнице законов?

-Народ русский привык искони почитать в лице государя земное блаженство и верховного судью. — сказал, после краткой паузы, Бутурлин.

-Да, это у нас в крови — наступать на одни и те же грабли…

-Вот типично русская привычка — хаять свое. Вы, Александр Иванович, гляжу, в Кремль явились с самой настоящей программой? И прямиком ко мне?

-К кому же как не к вам? — улыбнулся Строганов.

Бутурлин, и это знали многие, являлся весомой политической фигурой. Московский Кремль не был, конечно, всесильной структурой, принимавшей в обход правительства и Земского Собора определенные политические решения. Речь, однако, шла об очень сильной, самой сильной в России, но все же «всего лишь» — с одной стороны, группе влияния, с другой — о том, что можно было бы назвать в Северо — Американских Штатах рекламно — политическим агентством. Кремль не был и замкнутой системой; если интеллектуальное, «идеологическое» ядро его более или менее сохранялось, то политическое могло видоизменяться. Политическим центром Кремля была личная «Тайная» канцелярия государя — фактически не предусмотренная никакими подзаконными актами структура, которая, однако, играла довольно заметную роль в политике. Канцелярия организовывала работу государя, следила за соблюдением протокола, официально контактировала с правительством и Земским Собором. Однако это была лишь «надводная часть айсберга». Канцелярией царя была сформирована собственная сеть «информаторов», журналистов, политиков, банкиров, сотрудников партийных секретариатов, тайно представлявших сведения о событиях в партиях, закулисных политических переговорах и интригах. Свои «информаторы», работавшие не всегда только за идею, вербовались канцелярией. Организация сети оправдывалась Кремлем как и акт самозащиты, как и частью закулисные, частью публичные кампании по дискредитации политических оппонентов, представлявших по тем или иным причинам угрозу гегемонии «сердцу России» или самой Российской державе. Кремль оказывал влияние на политику различными способами — прямо, через свои «крылья» в политических партиях, закулисно, путем организации «политических афер» или оказания давления на общественное мнение — через подконтрольные газеты и журналы, через Церковь…В понимании некоторых Кремль был «элитой элит», то есть концентрацией того лучшего в политических и интеллектуальных кругах России, что могло бы стоять на страже идеологического фундамента государства. В результате, Кремль, правительство, Земский Собор и партии оставались «центрами» политической жизни, посредником между которыми выступал, в случае необходимости, сам государь…

-Один думали или сила за вами соответствующая имеется?

-Разумеется, не один. Птицы и в одиночку и вместе поют одинаково: каждая сама по себе; а людской хор тем и отличен от птичьего, что образует новое единство. И напрасно было бы полагать, будто люди возвысились до контрапункта лишь в музыке: есть контрапункт и в государственном общении, в частности — и в государственном властвовании.

-Птицы…Вороны… — с прищуром глянул Бутурлин на деревья, где сидели нахохленные птицы. Их было в Тайницком саду великое множество. — Мне они чудятся некими вестниками. Чего — то зловещего…Посмотрите, сколько их, как они облепили купола и крыши старинных соборов и дворцов…

-Я слышал, дворцовая охрана напускает на ворон соколов, с такой яростью, будто отбивает штурм Кремля. — сказал Строганов.

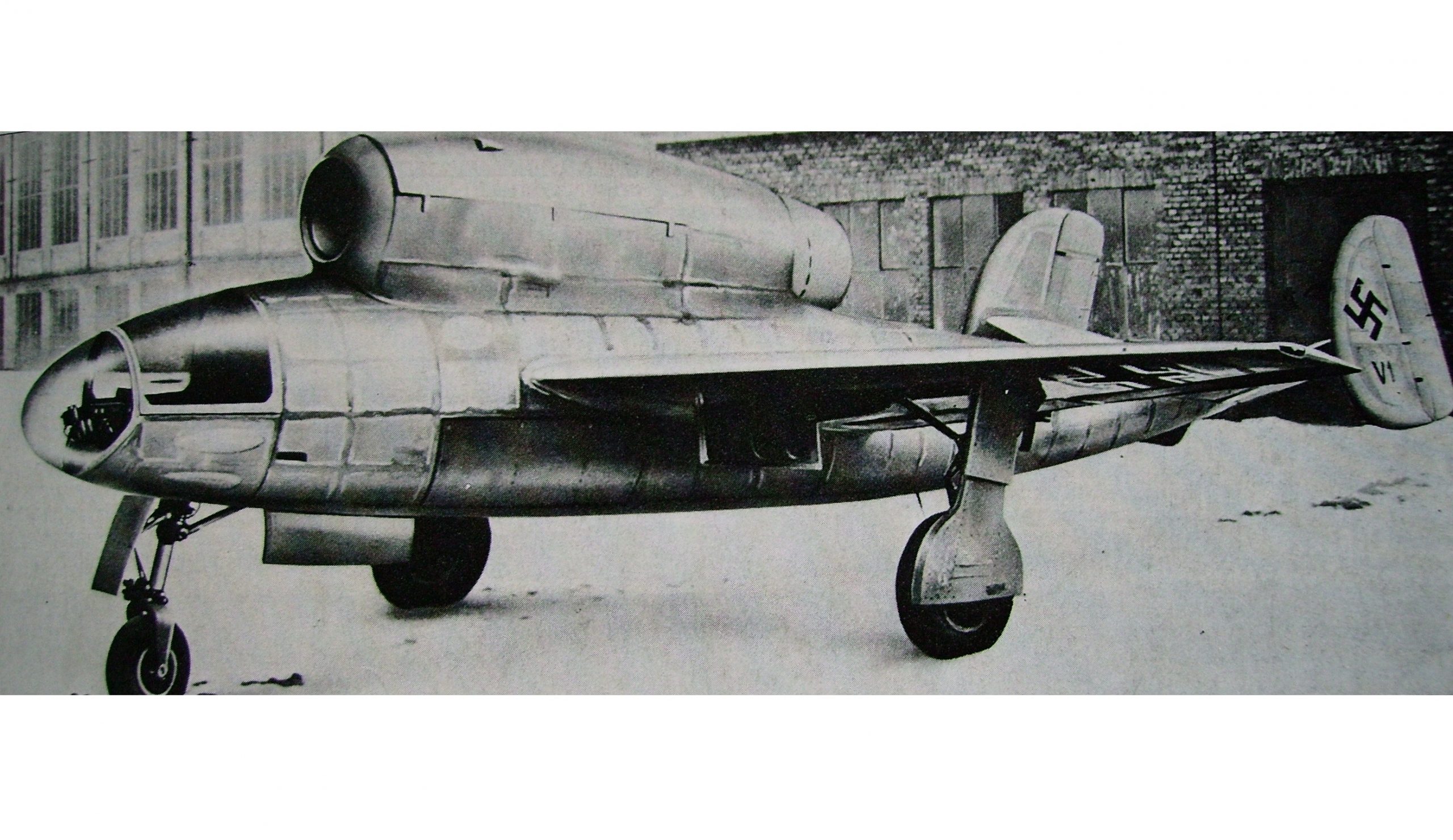

-Это не так. — Бутурлин покачал седой головой. — Соколы обленились и летают теперь с трудом. Кстати, заметили ли вы, что люди задолго до легендарного Икара мечтали о крыльях?

Бутурлин приоткрыл глаза, достал из кармана пальто папиросы.

-Что вы хотите этим сказать? — спросил Строганов, поигрывая в руке футляром с дорогущей семидюймовой сигарой «Дон Артуро Фуэнте», изготовленной из табачных листьев, полученных с плантации Шато де ла Фуэнте в Доминикане.

-Вот столетия миновали, вот человек стал крылат. Год от года он поднимается все выше и выше. А стал ли он счастливее? — Бутурлин, дважды упомянутый в московском журнале «Мужской клуб» в числе десяти самых элегантных мужчин России, изящно, элегантно закурил.

-Господи, Иван Иванович! Вы все еще тянете этот яд?! Коробка папирос «Кинь грусть» — это же самая настоящая отрава!

-Марку не меняю. Привык. — Бутурлин, высокий стройный человек, с орлиным носом и выцветшими, редеющими волосами, держался по — щегольски прямо, не желая поддаваться старости, однако чувствовалось, что это стоило ему немалых усилий. Большие, неопределенного цвета глаза смотрели сосредоточенно, напряженно, но не без юмора.

-Было бы к чему привыкать!

-Я пожил достаточно. И привык уж.

-Дивны дела твои, Господи! Долго ли еще так проживем?

-А вы думаете, что недолго?

-Увы, не я один так думаю: все мы смутно чувствуем, что дела плоховаты. И заметьте, большинство очень радо: грациозно этак, на цыпочках в пропасть и спрыгнуть…

-Так вот, по поводу птиц…Всех птиц объединяет одна характерная черта: когда они на земле, то постоянно голову держат на бок…Замечали такое? Птицы наблюдают за небом. Не покажется ли там силуэт стервятника или иного какого смертельного врага? Так и человек…Стал крылатым, а все как птица, голову набок и вынужден смотреть по — птичьи в небо. Как вы…

-Я?

-Да, вы. Вот, скажем, вы, господин Строганов, давеча убеждали кое — кого в правительстве принять британские концессионные предложения и утверждали о благоприятном прецеденте, о том, что обратное решение отбросит Россию на годы назад. А вам, Александр Иванович, в канцелярии премьер — министра дали афронт — оказывается, британские ловкачи из Сити посул сделали, и достаточно крупный. Да — с…Таперича вы в Кремль, да еще с политическими амбициями. Не иначе, у меня, старика, защиты ищете?

-Эх, Иван Иванович, вы продолжаете лелеять пресловутое чудовище, которое именуется защитой державных интересов. — твердым голосом произнес Строганов и, как мог, изобразил на лице располагающую уверенную улыбку. — Но хоть бы и так. Ищу. Не защиты, но расположения. Иван Иванович, мы несколько отвлеклись…Много вреда принесло учение о суверенности не только монархов, но и государства или народа в государстве. Этот вымысел, не укладывающийся к тому же в рамки действительности, наблюдаемой без очков — как выразился бы Пушкин — предрассуждения, застит нам несомненную истину, что в некоторой степени суверенен каждый отдельный человек, и что ни одно государство, ни один народ не суверенны в полную меру. Между тем, ежели дело затянется, то наша задача будет дюже велика непосильно.

-Вот даже как?! Ваша задача?!

-Иван Иванович, вы лучше меня знаете, что в «верхах» царят разногласия. — сказал Строганов. — Политическая система наша отмечена печатью глубокого своеобразия: одной из крупнейших промышленных держав мира по — прежнему управляют крупные землевладельцы. У банкиров, у московских коммерсантов, текстильных и металлургических фабрикантов, по горло занятых предпринимательской деятельностью, терпение подходит к концу. Требование политической реформы, что означает переход власти непосредственно в руки крупного индустриального капитала, становится все громче.

-Эге, да вы с ультиматумом?

-Биржевики, коими, как вы осведомлены, называют деловых людей, занимаются политикой только тогда, когда акции серьезно падают. Я полагаю, что вы могли бы переговорить с государем и с наследником и донести высказанную мною идею.

-О реформе?

-Да.

-Ни в коем случае. — отрезал Бутурлин. — Говорить о сем я не стану.

-Жаль. Что же…Может быть, эта Россия политически и спасется, но морально она обречена на гибель. Это уж законы истории.

-Какие уж там «законы истории»? — сказал Бутурлин. — Эту шутку придумали историки. Поверьте, все в мире определяется случаем.

-И в политике?

-А что? И в политике. В политике особенно трудно предвидеть результат, когда авантюрное начало сталкивается с традиционным, классическим. Простая арифметика здесь не помогает.

Вторник. В лето 7439 года, месяца октября в 1 — й день (1 — е октября 1930 года). Седмица 19 — я по Пятидесятнице.

Москва. Палиха.

Едва переступив порог квартиры, Аркадий Савельевич понял, что здесь кто — то есть. Он вытер вспотевшие ладони и осмотрелся…

Квартирку в неприметном доме на Палихе, с отдельным выходом во двор, Аркадий Савельевич Горовский облюбовал давно, а два месяца назад, на всякий случай, перебрался в нее. В деревянном заборе на задворках он предусмотрительно расшатал доску, под покосившимся дровяным сараем спрятал саквояжик, присыпав его мусором. В саквояжике были запасные документы, «касса» — тысячи на полторы червонных десяток, шесть тысяч рублей ассигнациями, несколько бриллиантов, некрупных, но чистой воды. Еще были в саквояжике переводное письмо на заграничный абонентский почтовый ящик и заветный конвертик серой плотной бумаги с номером личного счета, на котором лежала приличная сумма в валюте. Аркадий Савельевич опасался носить конверт со счетом с собой, хотя и приготовил для него потайное место в подкладке люстринового дешевенького пиджачка…

Гость, причем незваный и неожиданный, коренастый мужчина с бычьей шеей, неподвижно сидел в комнате за столом, уставленном тарелками с закуской, в полутьме. Он смотрел на вошедшего Аркадия Савельевича в упор и нехорошо улыбался.

-Гора с горой не сходится, а вот человек с человеком… — гость шутливо развел руками. Это был человек уже в летах, его розоватую лысину обрамлял жиденький венчик седоватых волос. Дряблые щеки были покрыты сеткой склеротических жилок, две глубокие морщины прочерчивали удлиненное, немного лошадиное лицо от ноздрей к уголкам тонкогубого рта.

-Здравствуй. — осторожно ответил Аркадий Савельевич, еще не решив, радоваться ли ему приходу неожиданного гостя или поскорее отделаться от него.

-Значит, Аркаша, ты таперича здеся обретаешься? — лениво поинтересовался гость и одобрительно покачал головой. — Неплохо, ей — ей. В центре, но в спокойном месте, подальше от лишних человеческих глаз.

-И тебе советую жить не шибко вольготно. Аккуратно.

Аркадий Савельевич без всякой нужды оглядывался по сторонам, сел на стул около стола и стал елозить, мелко перебирать пальцами, словно сучил невидимую нитку.

Незванный гость усмехнулся и прямо из — под стола достал бутылку водки, плеснул в стаканчик:

-Пей Аркаша, дрожишь, как мышь. Да и закусывай, в самый раз утробу утешить.

Он и себе налил, выпил залпом, крякнул и принялся закусывать добрым, присыпанном крупной солью, салом.

-Оголодал? — спросил Аркадий Савельевич.

-Оголодал, целый день бегамши…Ох и духовитое сальцо у тебя, хозяин… — длинные руки гостя отхватили ножом добрый шмат сала, и тотчас запихнули в рот. Раздалось смачное чавканье.

-Жадна твоя порода. — деланно усмехнулся Аркадий Савельевич. — Ладно, жри досыта, раз терпежу нет…Ты по делу?

-По делу. Нужен пуд взрывчатки.

-Эко хватил, пуд…

-Пуд.

-Нету у меня.

-А у кого?

-Есть у меня знакомый человечек на Каланчевке….

-Выкладывай.

-Это уж лишнее. Тебе знать не надобно.

-Я сам решу, что мне надобно. — ответил гость резковато.

-По обличью мне только известно. Встречаемся в городе, на Каланчевке. Прибываю в условное место, а он сам ко мне подходит…Осмотрительность большую имеет.

-Денег тебе много перепадает?

Аркадий Савельевич помялся, подавленный прямолинейностью вопросов, ответил с запинкой:

-Достаточно.

-А тебе лично?

-Хорошо. Половину оговоренной суммы мне кладут в заграничный банк, а вторую половину пересылают сюда, в Москву.

-Молодец. Прямо чувствовал…

-Что? Что чувствовал? — осипло спросил Аркадий Савельевич.

-То самое. — усмехнулся гость и добавил посерьезневшим тоном.

-Задумали все — таки бахнуть?

-И бахнем.

-Головы враз полетят, уж как пить дать. — уныло сказал Аркадий Савельевич. — В сыскной за такое рассусоливать не станут.

-Не визжи попусту, Аркаша. Ноги уносить завсегда успеем. Прихватим вещички, билеты в зубы и веером, брызгами, айда из Москвы, пока на нас на всех частую сеточку не насторожили. Вполне законное желание…

-Шея у меня одна и ей очень не хочется в намыленную петлю соваться. — сказал Аркадий Савельевич.

-Сделаем дело — тогда уйдем. — зло сказал нежданный гость. — И вообще, я ожидал от тебя большей активности. Третий месяц ты в Москве и крутишь мне вола…

Аркадий Савельевич Горовский налился кровью и стиснул челюсти. Другому бы он не спустил подобного тона, но тот, кто сидел перед ним сейчас, был опасен.

-Все адреса прикрой, все связи временно оборви. Сиди тут тише мыши. Приготовь взрывчатку. И деньги приготовь…

-Денег осталось с гулькин нос. Самый пустячок. — сказал Горовский.

-Плохо…Кассу передашь мне.

-Сейчас?

-Нет, позже.

-Разумно. Тем паче и деньги не при мне.

-А где?

-В надежном месте, не здесь. — быстро ответил Горовский.

-Кроишь, Аркаша…

-Страхуюсь.

-Мне безразлично, как ты это называешь. В дальнейшем все деньги передавать будешь мне…

Четверг. В лето 7439 года, месяца октября в 3 — й день (3 — е октября 1930 года). Седмица 19 — я по Пятидесятнице.

Москва. Сретенка.

…День простоял без солнца, после обеда оно внезапно выглянуло, но как — то робко: часов с трех дня запахло морозом…

Уже за четверть версты до кинотеатра с громким названием «Гранд — Электро», что в начале Сретенки, в доме под нумером четвертым, где запланирована была премьера новой звуковой фильмы, улица казалась запруженной автомобилями и полной народу: со всех сторон продолжали прибывать, выезжая из — за углов, длинные бесшумные машины, к идущим по тротуарам людям прибавлялись новые, и в воздухе звучали сирены и гудки, свистки городовых и говор множества людей.

…Шурша шинами по мокрому асфальту к зданию Министерства Государственного Призрения, что напротив «Гранд — Электро», на угол Сретенки и Рыбникова переулка, подкатил спортивный голубой автомобиль. Пугая прохожих, он въехал одним колесом на тротуар у углового сквера, потом опять съехал на мостовую. Сидевшая за рулем молодая, очень красивая женщина, едва улыбнулась прохожим жесткими блестящими скулами, и в улыбке, раздвинувшей тонкие темные губы, мелькнуло что — то хищное. Высокая, в зеленом вязаном платье по последней американской моде, и легком плащике внакидку, она легко и упруго соскочила на тротуар, развернулась, наклонилась, потянулась в салон за дамской сумочкой. Вслед за нею из автомобиля выпрыгнула белая борзая.

Женщина глянула на сквер, где осень уже изрядно позолотила липы, а клены побагровели, и листья их в желто — голубом московском небе трепетали как румяные дневные звезды. Посреди сквера высоко, как взброшенное копье, бил фонтан. Женщина скосила глаза на синематограф — у входа происходила форменная давка: двери плавного вестибюля, беспрестанно открываясь, пели густо и сочно как труба военного оркестра. Пробившиеся сквозь толпу облегченно вздыхали, попадая в просторный зал. Потом она перевела взгляд на здание Министерства Государственного Призрения, которое под стать пышной и пригожей осени, богато блистало гранитным цоколем.

Богатство учреждения било в глаза, било наотмашь. И было с чего бить. Министерство Государственного Призрения — это громоздкое учреждение, составленное из самых несовместимых и мало соприкасающихся частей: увечные воины и воспитательные дома, институты для девиц и колонии прокаженных, попечительства для слепых и глухонемых, богадельни для старушек и монопольная государственная фабрика игральных карт, приют для сирот и протезные мастерские, санатории для туберкулезных в Крыму и родильные дома, пенсионное дело (вдовам, отставным сановникам и так далее) и больницы для умалишенных…Целое государство — в государстве…У Министерства Госпризрения было более средств, чем во многих других министерствах — наличные фонды в несгораемой кладовой и текущие счета разных «Татьянинских», «Алексеевских» и «Ольгинских» комитетов.

Входивших в здание обнимало светом, теплом и мягкими шумами, похожими на шуршанье крыльев: то скользили вверх и вниз, до пятого этажа, лифты. Окна лифтов блестели как глаза золотых рыб в аквариуме.

Женщина быстро и энергично зашагала вглубь Рыбникова переулка, гордо подняв голову. Ее разделенные под вязаным платьем прямо вперед торчащие острые груди, вздрагивали при каждом шаге и заставляли отдельных прохожих, мужчин по большей части, останавливаться, оборачиваться и провожать ошеломленно — озадаченными взглядами. Один, высокий, профессорского типа, в дорожном пальто, вдруг снял свою коричневую шляпу и белоснежным платком взволнованно вытер лысый лоб, другой — приземистый, плотный, с седыми подстриженными усами, в кожаном шлеме и в пальто летчика «Дерулюфта»*, засмеялся. У него плечи заходили от смеха, а крупное бритое лицо с мягким горбатым носом даже залоснилось от какого — то уж очень большого удовольствия:

-О, das ist wundervoll*.

Женщина мельком посмотрела на него, и в резвой досаде даже прикусила губу. В считанные мгновения она, вместе с борзой, закрутившись, исчезла в потоке прохожих…

Через три минуты в Рыбниковом переулке, в этом узком ущелье, зажатом зданиями нескольких финансовых и казенных учреждений, оглушительно ахнуло и разверзлись врата ада…Раздался взрыв. Из окон домов с дребезгом посыпались стекла.

Взрыв оказался настолько мощным, что рухнула стена министерства, вместе с вестибюлем, деревья в скверике смело чудовищной силы взрывной волной. Тела людей были изуродованы, их буквально разорвало на куски, кому — то оторвало голову. Тел вокруг было много, повсюду, некоторые тела буквально впечатались в кирпичную стену здания напротив. Почти сразу, возникшая после взрыва мертвая тишина в Рыбниковом переулке, сменилась криками, свистопляской свистков, сирен и клаксонов. Люди, все осыпанные штукатуркой, как мукой, разбегались прочь…Отчетливо слышалось шуршание бегущих ног…Развалины министерства охватило огнем, заполыхало в нескольких местах…

=====================

«Дерулюфт» — Русско — германское общество воздушных сообщений (по — немецки — Deutsch — Russische Luftverkehrs A.G., Deruluft) — совместное русско — германское авиатранспортное предприятие, занимавшееся перевозками пассажиров и почты в Европе.

das ist wundervoll* (нем.) — это чудесно.