«Дети железного века» (3-я новая редакция) — 2.

Суббота. В лето 7436 года, месяца октября в 26 — й день (26 — е октября 1928 года). Седмица 21-я по Пятидесятнице, глас третий.

Москва. Верхняя Красносельская улица.

Ни на какую Домниковку, тем паче в гостиницу, Даурия не собиралась, а отправилась прямиком в «Яму» — своеобразный московский аналог парижского Монпарнаса, куда также приезжали писатели, скульпторы, художники, поэты и музыканты, чтобы найти себе дешёвую квартиру или комнату, в доходном доме купчихи Авдотьи Ямовой, в «Яме», превратившемся в общежитие с весьма демократическим укладом, по меркам патриархальной Москвы, жизни.

Домишко был наружности неприглядной и скромной, но жизнь в нем текла шумно. День и ночь распирало его песнями, гамом и хохотом, усердно производимыми сотней другой жизнерадостных ребят мужского и женского пола. Мимо окон проходили с опаской: весной отгула выскакивала яичная скорлупа, осенью арбузные корки, а окурки и чайные отплески летели безотносительно ко временам года. Обитателям дома вечно грозили и полицией, и гневом божьим, грозили и перестали — «богема» явление беспорядочное, и никакой законности неподдающееся.

Здесь были во множестве представлены педерасты, лесбиянки, морфинисты, кокаинисты, просто алкоголики всех сортов, пьяневшие от двух стаканов сомнительного трактирного пойла, именуемого «бормотухой», и все эти люди, задыхающиеся от испорченных легких, неизлечимого чахоточного кашля, с первыми признаками белой горячки, сифилиса, хронических воспалений и тысячи других болезней, вызванных нечистоплотностью, наркотиками, водкой, за немногим исключением, верили, твердо были убеждены, что рано или поздно их оценят. И лишь немногие знали, что не стоило питать несбыточных иллюзий, понимали в глубине души, что ничего никогда не выйдет ни из картин, ни из стихов, ни из романов, потому что нет денег, нет знаний, нет таланта…

Сюда и пришла Даурия, потому что здесь легко было затеряться среди обитателей «Ямы», особенно среди женской части общежития — тупая неподвижная скука была на лицах практически всех здешних женщин, до которых доходили обрывки споров об искусстве, звучавших как слова на мучительно непонятных языках, все эти упоминания иностранных имен и фамилий, сложных, непонятных, чужих фраз. Многие женщины «Ямы» явились сюда, оставив семью где — нибудь в Литве, в Польше, в Богом забытых городах — Кременчуге, Житомире, Жмеринке…Тут ждали их полуголод, ликер, кофе — крем, сутенеры, неврастеники, непризнанные гении, наркоманы, страдающие манией величия и хронические больные…

Даурии уже приходилось живать в «Яме», и это были не самые лучшие, но и не самые худшие ее воспоминания. Почти четыре месяца прожила она в комнатке с молоденьким чахоточным художником, чьей фамилии она так и не узнала, а известно ей было только его имя, и что она сама была старше его на три года. Если он начинал ее расспрашивать, Даурия укоряла его за чрезмерное любопытство, если вопросы задавала она, — художник отвечал просто: «Мне хорошо с тобою, я тебя люблю. Этого достаточно. Если нет, — я больше ничего не имею, это все, что есть»…Перед тем как он окончательно угас, Даурия исчезла, не оставив ни записки, ни клочка бумаги, ничего.

Суббота. В лето 7436 года, месяца октября в 26 — й день (26 — е октября 1928 года). Седмица 21-я по Пятидесятнице, глас третий.

Москва. Верхняя Красносельская улица.

…Комната для проживания была приготовлена загодя — большая женская комната во втором этаже, комната замечательная по многим причинам. Во — первых, сами проживавшие в ней девчата. Тут жила и ехидная поэтесса Элен Гущина, чумазый бандит с черной, шершавой башкой и стремительными движениями, и синеглазая Верочка Китаева, занимавшаяся скандинавскими переводами, и краснощекая Паня Морковкина, девка с глуповатинкой, но добродушная. Во — вторых, вечный гость комнаты — плясун Рафаил, кавказский человек, называвший себя князем Горгелиани, ходивший в узконосых сапогах со слабыми признаками каблуков и перетянутый узким кавказским поясом. Где — то он печатался, где — то учился, посещал какие — то курсы и имел виды на Верочку.

Благодаря его почти постоянному присутствию в комнате никогда не создавалась нездоровая, распущенная атмосфера: боялись. Он любил ровно, спокойно, как семинарский доклад читая, доказывать, что совместная жизнь порождает излишнюю близость, возбуждающе действует на половые инстинкты, в результате чего в могла создаться нездоровая, распущенная атмосфера. По мнению Рафаила, всему должно быть время и место, а распускать себя без толку не должно.

Верочка Китаева, подначивая Рафаила, возражала ему:

-В Турции закрывают даже лица женщинам, очевидно считая, что открытая физиономия может вызвать «нездоровую, распущенную атмосферу». У нас к открытым лицам привыкли, и они возбуждают в нас всякие чувства лишь, поскольку от этого вообще нельзя отказаться. И так же, как вы привыкли к открытым лицам, привыкнем к тому, что будем при мужчинах снимать свои кофты, и прочие штуки. У папуасов каких — нибудь, совсем без кофт ходят, и то ничего. Так что Рафаил со своей биологической подкладкой вообще не выдерживает критики. Речь идет не о каком — нибудь животном стаде, а о человеческом обществе, и мы должны подходить, как общественники, помня, что все относительно, и нет ничего абсолютного…

…Комната была без проточной воды, но недурная, прилично обставленная; все находилось в образцовом порядке. На письменном столе под красное дерево были аккуратно расставлены лампа, чернильница, лодочка для перьев и карандашей со стопкой писчей бумаги. Столом пользовались по очереди все обитательницы комнаты. Кроме Рафаила, проповедовавшего современную аскезу.

Рафаил организовал выпуск листовок на гектографе. Само устройство выглядело довольно просто — это небольшая емкость, сделанная из металла или фаянса. Размеры емкости подогнаны были под кювету, с печатный лист. Емкость заполнялась студенистой массой, приготовленной на основе желатина и глицерина, на ее поверхность клался первый лист, текст которого выполнен чернилами и поверх листа прокатывался валиком. Чернильные буквы отпечатывались на массе и позволяли создавать копии текста. Массу для печати Рафаил делал по немецкому рецепту: брал три фунта столярного клея, растворял при помешивании и постепенном нагревании в пяти фунтах воды, после чего прибавлял одиннадцать фунтов глицерина. Состав фильтровал и выливал для застывания в подготовленную емкость.

Паня Морковкина готовила чернила синего цвета: брала десять фунтов резорциновой синей краски, фунт уксусной кислоты, четыре фунта глицерина и десять фунтов винного спирта. После растворяла при нагревании в восьмидесяти пяти фунтах дистилированной воды.

Листовки печатали немецким сопособом. Немецкий способ подразумевал нанесение на бумагу текста раствором уксусно — кислого железа, после чего текст тиражировался обычным способом.

К субботе все было готово…

Глава вторая.

Начинай взбираться наверх снизу.

Суббота. В лето 7436 года, месяца октября в 26 — й день (26 — е октября 1928 года). Седмица 21-я по Пятидесятнице, глас третий.

Москва. Палиха.

-…Ну, что скажешь? — Аркадий Савельевич поморщился, словно от зубной боли и глянул на незваную гостью, сидевшую за столом в кухне. Она пришла несколько минут назад, неслышно войдя с черного хода.

-Скажу, как в песне: «Очень явственно зима приближается, с правой стороны луна ухмыляется». — ответила гостья.

-Поздновато запела. — Горовский улыбался, но глаза его были холодны и отчужденны. Он стоял у стола в атласном халате, в мягких войлочных тапочках, на руке его сиял голубой бриллиант, каратов в одиннадцать, в зубах дымилась сигара, должно быть, сумасшедшей стоимости. Аркадий Савельевич смотрел на непривычно сгорбившуюся гостью и понимал, что разговаривают они последний раз.

-Телефон есть? — спросила гостья.

-В соседней комнате.

-Звонить буду. — гостья криво усмехнулась, сказала Аркадию Савельевичу. — Не вздумай удирать, Аркадий. А то ведь вмиг разыщем тебя, раба божьего…

-Без тебя меня разыщут. — сокрушенно вздохнул Горовский. — Господи, где ж нашли таких исполнителей?

-Шум поднимаешь зря.

-Не зря. Скоро бахнете и сыскная рыскать начнет всюду, и не она одна. И станут нас рвать на куски.

-Ничего, у меня кожа дубленая.

-Думаешь вывернуться?

-Вывернемся. — отрывисто сказал гостья.

-Успокоить желаешь? — Аркадий Савельевич с трудом разлепил полоску тонких губ. — Не надо. Не получится.

-В последнее время, стал ты, Аркаша, чересчур мнительным.

-Хлебни с моего, каторжного, тоже станешь мнительным.

-Ладно, заохал — запричитал: «с моего», «каторжного». — прервала Аркадия Савельевича суровая гостья. — Всего ничего поболел политическим в каторге, и гонору теперь, как у «железной маски». Эх, «бубновый» — рыбкин суп, тебе голову, мне пуп. А, впрочем…Может, и прав ты, уходить все же придется.

-Об том и толкую.

-Но сам понимаешь, понадобятся «ксивы».

-Можно сработать такие «ксивы», что пальчики оближешь. Есть у меня один человечек. Ума не хватает, а руки золотые. Навострился, шельма, «липу» мастырить. Немецким инструментом работает. Печати, штампы, или подпись какая. Плевое дело. Но, — строго поднял Аркадий Савельевич палец, и солитер на пальце запереливался так, что больно было смотреть, — Вопрос цены.

-Дорого берет твой человек за работу?

-Десять процентов с оборота.

-Но это же…

-В копеечку выходит, знаю. Но цель оправдывает средства…

-У тебя наверняка нужные «ксивы» есть уже. Ты запасливый.

-Нет.

-Врешь.

-Ей — богу, не вру.

-Врешь, по глазам вижу, что врешь. И в доме ты их не держишь. А где? На дворе? На чердаке? Боишься? Не бойся, не дрожи.

-Не дрожу.

-Врешь, дрожишь. Опасаешься, что смокрушничаю тебя?

-Тебе бы все мочить.

-Жмура слепить — невелик ум нужен.

…Гостья встала, зевнула, почистила ладонью юбку от прилипших невидимых ниток, прошла в соседнюю комнату, к телефонному аппарату. Послышались характерные щелчки телефонного диска — гостья стала звонить:

-Здравствуйте, Роман Яковлевич. Извините, что беспокою вас в неурочный час. Беда у нас приключилась. Вы же знаете, тетя Анна у нас такая мнительная особа. Вообразила, что может заболеть. Да, кажется сегодня. Опасается, что в любой момент случится с нею неожиданный приступ. Не знаю, что и делать теперь…Хотелось бы с вами посоветоваться. Да, в том же месте. Болезнь пока неизвестна. Вдруг что — нибудь заразное?

Суббота. В лето 7436 года, месяца октября в 26 — й день (26 — е октября 1928 года). Седмица 21-я по Пятидесятнице, глас третий.

Москва. Малый Строченовский переулок.

…Газетчики — мальчишки шалыми голосами выкрикивали новости. Обе стороны переулка, превращенные в этот субботний день в стихийный базарный ряд, беспрестанно гомонили, дополняя выкрики газетчиков. Даурия наблюдала все это рассеянно. Она слегка нервничала — начиналась настоящая работа, и она не хотела обнаруживать свой страх и свою неопытность.

Генерала Даурия узнала сразу. Он неторопливо шел по переулку, ногами разбрасывая киснущие в подножной грязи капустные листья, шелуху семечек, бумажные обертки; шел сквозь крытые передвижные лотки и лавки, заваленные фруктами и овощами, рыбой, битой птицей; мимо румяно — багровых, раздутых исподним тряпьем и осипших от выкликаний торговок; оборванцев. Он шел высокий, стройный, красивый.

Картину дополняла, а по разумению Даурии — портила, болтающаяся в руке генерала обыкновенная хозяйственная сумка, с которой в город за покупками выходили квартирные хозяйки и горничные. Сумка была неказистая и совершенно не смотрелась на фоне генерала.

-Вы не знаете, сударыня, в субботу служба есть? — глубоким грудным голосом спросил генерал, когда подошел к Даурии и сверху вниз разглядывая ее.

-Разве сегодня воскресенье? — спросила она паролем, кивая при этом в сторону церкви у Саратовского вокзала.

-Черт, дурацкий пароль. — улыбаясь, сказал он.

-Что у вас в сумке?

-Да вот, прикупил в бакалейной колбаски, еще взял пива, квашеной капусты с салом…Знаю, вы как вегетарианка всю эту убоинку есть не станете.Но раз я с такой сумкой расхаживаю по городу, надо, чтобы все выглядело натурально.Решился и папирос прикупить,хотя знаю. Что в ыдо страсти предпочитаете «Лаки страйк»…

-Возьмите же меня под руку, генерал, — сказала Даурия, улыбаясь в ответ и отставляя локоть. — Пойдем как супруги…

Он как — то странно посмотрел на неее. Сверху — вниз, и в глазах его была грустинка…

Суббота. В лето 7436 года, месяца октября в 26 — й день (26- е октября 1928 года). Седмица 21-я по Пятидесятнице, глас третий.

Москва. Сретенка.

…День простоял без солнца, после обеда оно внезапно выглянуло, но как — то робко: часов с трех дня запахло морозом…

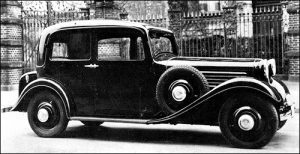

Уже за четверть версты до кинотеатра с громким названием «Гранд — Электро», что в начале Сретенки, в доме под нумером четвертым, где запланирована была премьера новой звуковой фильмы, улица казалась запруженной автомобилями и полной народу: со всех сторон продолжали прибывать, выезжая из — за углов, длинные бесшумные машины, к идущим по тротуарам людям прибавлялись новые, и в воздухе звучали сирены и гудки, свистки городовых и говор множества людей.

…Шурша шинами по мокрому асфальту к зданию Министерства Государственного Призрения, что напротив «Гранд — Электро», на угол Сретенки и Рыбникова переулка, подкатил спортивный голубой автомобиль «Ситроен». Пугая прохожих, он въехал одним колесом на тротуар у углового сквера, потом опять съехал на мостовую. Сидевшая за рулем молодая, очень красивая женщина, едва улыбнулась прохожим жесткими блестящими скулами, и в улыбке, раздвинувшей тонкие темные губы, мелькнуло что — то хищное. Высокая, молодая, в зеленом вязаном платье по последней американской моде, и легком плащике внакидку, она легко и упруго соскочила на тротуар, развернулась, наклонилась, потянулась в салон за дамской сумочкой. Вслед за нею из автомобиля выпрыгнула белая борзая.

Женщина глянула на рекламу синематографа, с которой таращилась пышногрудая брюнетка, сжимавшая ковбойское лассо, на сквер, где осень уже изрядно позолотила липы, а клены побагровели, и листья их в желто — голубом московском небе трепетали как румяные дневные звезды. Посреди сквера высоко, как взброшенное копье, бил фонтан. Женщина скосила глаза на синематограф — у входа происходила форменная давка: двери плавного вестибюля, беспрестанно открываясь, пели густо и сочно как труба военного оркестра. Пробившиеся сквозь толпу облегченно вздыхали, попадая в просторный зал. Потом она перевела взгляд на здание Министерства Государственного Призрения, которое под стать пышной и пригожей осени, богато блистало гранитным цоколем.

Богатство учреждения било в глаза, било наотмашь. И было с чего бить. Министерство Государственного Призрения — это громоздкое учреждение, составленное из самых несовместимых и мало соприкасающихся частей: увечные воины и воспитательные дома, институты для девиц и колонии прокаженных, попечительства для слепых и глухонемых, богадельни для старушек и монопольная государственная фабрика игральных карт, приют для сирот и протезные мастерские, санатории для туберкулезных в Крыму и родильные дома, пенсионное дело (вдовам, отставным сановникам и так далее) и больницы для умалишенных…Целое государство — в государстве…У Министерства Госпризрения было более средств, чем во многих других министерствах — наличные фонды в несгораемой кладовой и текущие счета разных «Татьянинских», «Алексеевских» и «Ольгинских» комитетов.

Входивших в здание обнимало светом, теплом и мягкими шумами, похожими на шуршанье крыльев: то скользили вверх и вниз, до пятого этажа, лифты. Окна лифтов блестели как глаза золотых рыб в аквариуме.

Женщина быстро и энергично зашагала вглубь Рыбникова переулка, гордо подняв голову. Ее разделенные под вязаным платьем прямо вперед торчащие острые груди, вздрагивали при каждом шаге и заставляли отдельных прохожих, мужчин по большей части, останавливаться, оборачиваться и провожать ошеломленно — озадаченными взглядами. Один, высокий, профессорского типа, в дорожном пальто, вдруг снял свою коричневую шляпу и белоснежным платком взволнованно вытер лысый лоб, другой — приземистый, плотный, с седыми подстриженными усами, в кожаном шлеме и в пальто летчика «Дерулюфта»*, засмеялся. У него плечи заходили от смеха, а крупное бритое лицо с мягким горбатым носом даже залоснилось от какого — то уж очень большого удовольствия:

-О, das ist wundervoll*.

Женщина мельком посмотрела на него, и в резвой досаде даже прикусила губу. В считанные мгновения она, вместе с борзой, закрутившись, исчезла в потоке прохожих…

Через три минуты в Рыбниковом переулке, в этом узком ущелье, зажатом зданиями нескольких финансовых и казенных учреждений, оглушительно ахнуло и разверзлись врата ада…Раздался взрыв. Из окон домов с дребезгом посыпались стекла.

Взрыв оказался настолько мощным, что рухнула стена министерства, вместе с вестибюлем, деревья в скверике смело чудовищной силы взрывной волной. Тела людей были изуродованы, их буквально разорвало на куски, кому — то оторвало голову. Тел вокруг было много, повсюду, некоторые тела буквально впечатались в кирпичную стену здания напротив. Почти сразу, возникшая после взрыва мертвая тишина в Рыбниковом переулке, сменилась криками, свистопляской свистков, сирен и клаксонов. Люди, все осыпанные штукатуркой, как мукой, разбегались прочь…Отчетливо слышалось шуршание бегущих ног…Развалины министерства охватило огнем, заполыхало в нескольких местах…

=====================

«Дерулюфт» — Русско — германское общество воздушных сообщений (по — немецки — Deutsch — Russische Luftverkehrs A.G., Deruluft) — совместное русско — германское авиатранспортное предприятие, занимавшееся перевозками пассажиров и почты в Европе.

das ist wundervoll* (нем.) — это чудесно.

Суббота. В лето 7436 года, месяца октября в 26 — й день (26 — е октября 1928 года). Седмица 21-я по Пятидесятнице, глас третий.

Москва. Сретенка.

…Неповоротливый «штевер» заведующего Московским уголовным сыском Карла Ивановича Петерса подъехал к «Гранд — Электро» в начале пятого. Картина была знакомая: среди развалин и машин стояли и прогуливались люди, поблескивали седины, в глазах рябило от золотой мишуры на парадных мундирах — собралось человек пятнадцать, не меньше: представительные «паккарды» министра Государственного Призрения и министра юстиции, прокурорский «зауер», шведский «сааб» министра внутренних дел, «ситроен» главы Департамента Государственной Охраны, «унион» начальника Московской городской полиции, несколько карет скорой помощи и машины поневзрачнее, с начальниками поменьше рангом…Чиновный люд, призванный обеспечить правопорядок в державе и в столице…Здесь оказались те, кому положено и множество тех, которые могли пребывать где — то в другом месте. Суетились, мешали друг другу…

Карл Иванович Петерс уже знал, что столичная полиция явилась на место преступления с опозданием. Зато заявилась целым полчищем сыскарей. И ясно было — расследование началось безобразно.

Вышедшего из «штевера» Петерса тотчас поманил к себе пальцем министр внутренних дел князь Борис Викторович Ромодановский. Он был высок и костляв. На нем была уже изрядно изгвазданная в штукатурке шинель. Лицо министра было плохо выбрито и желто. Министр стоял возле развалин министерства Государственного Призрения, слушал что-то, что говорил ему преосвященный митрополит Крутицкий и Коломенский Иосиф, Патриарший наместник Московской митрополии, и рассеянно посматривал по сторонам.

Петерс подошел, услышал глуховатый голос митрополита:

-Для фанатика не существует многообразного мира. Это человек, одержимый одним. У него злое и беспощадное отношение ко всему и ко всем, кроме одного. Психологически фанатизм связан с идеей гибели или спасения. именно эта идея фанатизирует душу…В сущности фанатизм всегда носил социальный характер. Человек не может быть поставлен перед Богом, он делается фанатиком лишь тогда, когда он поставлен перед другими людьми. Фанатик всегда нуждается во враге, всегда должен кого — то казнить.

-Вы правы, ваше преосвященство. — кивнул Ромодановский. — Однако, дела неотложные ждут моего личного участия. Продолжим после.

Он отступил от митрополита, глянул исподлобья на приблизившегося Петерса.

-Ну, Карл Иванович, долго едешь, я, министр, раньше вас тут оказался. — сказал министр, даже не поздоровавшись с Петерсом, а лишь сухо кивнув головой. — Таперича явились вы, и эк, как обрадовали! В Москве с умным человеком разве раз в год удается поговорить, да и то в високосный, а нынче набежало, и при том не все из них лошадники и охотники. Готовьтесь, Карл Иванович, к таким пожеланиям сверху, что мало не покажется. Пострашнее самого сурового приказа будут. Дело, сами понимаете, насколько архиважное…Уделите произошедшему серьезное внимание. Создайте группу, сами ее возглавьте. Тесное взаимодействие с прокуратурой, она тоже бросила на это дело лучшие силы.

Министр кивнул в сторону прокурорского:

-Видишь, красота подвалила! Фуражка всегда набекрень, бакенбарды на плечах, ноздри как у селедки. Эффектный служака, да к тому же серцеед — горничные все от него без ума.

-Вас, Борис Викторович, не разберешь, хвалите вы или смеетесь. — осторожно ответил Петерс.

-Господь с тобой, Карл Иванович! — вскинулся министр. — Да где же смех? Я всегда от души говорю: что на уме, то и на языке у меня. Я человек простой.

Тон, каким министр разговаривал с заведующим столичным сыском, был равнодушен и воплощал образец стабильности и нагловатой уверенности. Это почему — то неприятно поразило главного сыскаря. Министр внутренних дел, матерый лис, редко когда бывал мягок в общении, разговаривал с подчиненными не очень любезно, неприветливо, голос повышал частенько, и бразды правления министерством держал крепко, поистине ежовыми рукавицами. Карл Петерс, который голоса никогда не повышал — сказывалось нерусское происхождение, знавал князя Ромодановского давно, им приходилось не раз сталкиваться по службе. Толковый сотрудник политического сыска, опытный и искушенный стратег, человек тонкого аналитического ума, помноженного на врожденную склонность к дворцовым интригам и маниакальную недоверчивость, Борис Викторович Ромодановский предпочел двигаться наверх. В меру ублажая, но не раздражая, избегая кстати и некстати умных слов, заметных промахов, он забирался все выше и выше, и стал наконец министром. Петерс слушал министра, старательно изображая беспредельную преданность, внимание и доверие, но, как водится, держал в кармане фигу и считал Ромодановского (про себя, конечно, вслух такого не скажешь!) большим хитрецом. А быть хитрецом на Москве — не профессия, а призвание. Нелегкое, ох нелегкое, дело приводить в действие рычаги реальной власти в огромной стране, где дистанция от всемогущества до пули в затылок или петли нередко измерялась в иные времена всего несколькими саженями пути между двумя служебными кабинетами…

-Пойдем — ка, Карл Иванович ко мне в машину, пошепчемся. — сказал Ромодановский.

Министр и заведующий Московским уголовным сыском сели на заднее сидение «сааба». Шоффер тотчас вышел и затоптался возле капота.

На заднем сидении у Ромодановского был оборудован маленький ящичек с напитками в небольших пузатых бутылочках — графинчиках, наполненных разноцветными напитками. Тут же присутствовали серебряные рюмашки чуть побольше наперстка.

-С чего начнем, Карл Иванович, с зубровки или с рябиновой? — спросил Ромодановский, взявшись прозрачно — желтой рукой за один из графинчиков. — Мы тут старые: с зубровки с родной все начинают!

-Попрошу, пожалуй, рябиновой.

-Дамской? Охо — хо! Портится свет, как я вижу!

Налил, однако, рябиновой, сам выпил, крякнул и перешел к делу:

-Дело политическое — это ясно. Политический террор, если подразумевать под этими словами «применение силы или угрозу ее применения в политических целях», к сожалению, имеет очень богатую историю. Громкие террористические акты совершались в разных странах и в разные исторические эпохи. Кто — то утверждал, что любой террористический акт, какими бы причинами он ни был вызван, является обыкновенным преступлением, страшным грехом или нарушением человеческой морали. Вы, Карл Иванович, ведите расследование именно как по обычному уголовному преступлению.

-Трудно вести политическое дело, как обычное уголовное. — сказал Петерс. — Ведь я не занимаюсь политикой, я занимаюсь уголовщиной. Это правда.

На его счету было немало громких задержаний. Он лично, с перестрелкой, «брал» титулованного налетчика князя Белосельского — Белозерского — сиятельный бандит вместе с очаровательной сообщницей производил грабежи зажиточной публики. Петерс задерживал биржевого маклера Берлиона, продавшего братьям Спиридовичам акции несуществующей антрацитовой компании. Петерс схватил фальшивомонетчика Шнейдера, имевшего в Москве пять подпольных типографий, печатавших деньги. Петерс взял бандита Зеленого, насиловавшего и убивавшего свои жертвы — на счету душегуба, любившего содрать кожу со спины, было тринадцать человек…Были еще бомбист Раух, бросивший бомбу в буфете московского ипподрома после крупного проигрыша на тотализаторе, графиня Уварова, травившая горничных, изящный вор Ступин, цыган Мишка Бурнацэ, обманным путем завладевший драгоценностями на семьсот тысяч рублей…

-Давай — ка вместе немного порассуждаем, Карл Иванович…- негромко проговорил Ромодановский. -Итак…Взрывом огромной силы на Сретенке убито несколько десятков человек, много раненных. Явно — это дело рук не уголовной шпаны, а радикалов. Каких, и догадайтесь — рэволюционэров…По логике вещей радикалы должны были, от жалких «хлопушек» в стиле бомбометателей начала века и двадцатых годов, перейти к серьезным делам и взорвать по меньшей мере вагон, начиненный динамитом. А динамит сей они мели по сусекам, и, полагаю, обратились также и к уголовным элементам. Однако, речь идет о конкретном случае, то есть о конкретном преступлении, взрыве, повлекшим многочисленные человеческие жертвы и разрушения в центре столицы. За этим фактом стоит наша действительность. На этих фактах, на этой действительности, мы и будем строить свою работу. Вы по своей линии, другие — по своей…Департамент Государственной Охраны также подключен к расследованию сегодняшнего террористического акта. Дело весьма щепетильное в какой — то мере…

-Не совсем вас понимаю, Борис Викторович…

-Вы видели, сколько одних только министров на взрыв съехалось?

-Видел…

-И, надеюсь, уразумели нашу нынешнюю, с позволения сказать, власть?

-Вот как?! С «позволения сказать»?

-Да, вот так. — Ромодановский налил еще, себе, выпил, сделал короткую паузу и продолжил. — Такого правительства у нас никогда не бывало. Истинным чудом держимся. Карл Иванович, для вас не секрет, что за фанатиком, даже за фанатиком одиночкой, стоит государственная секретная служба?

-Собственно…

-А за каждой секретной службой маячит определенная политическая комбинация. Буду с вами откровенен: эволюционная вместимость нынешнего режима оказывается где — то слишком ничтожной даже для нашей политической улиты. Политическое развитие России перерастает, перегоняет царскую эволюционность. Это обостряет нетерпение государя и озлобляет извечную нашу подозрительность. Политические реформы стоят в длинной томительной очереди у глухих ворот истории. Было время, когда жила надежда, что наш государь выступит в роли рулевого политического и экономического раскрепощения страны, но как — то так стало, она, надежда эта, куда — то исчезла. Однако, будем помнить, как поется в одной песне: «Государь у нас помазанник Божий, никогда он быть неправым не может»…

Министр внутренних дел Ромодановский умел говорить долго и красноречиво, а Карл Петерс умел слушать внимательно и терпеливо. Ромодановский с некоторых пор обожал цветастые фразы, Петерс — задумчиво морщился при цитированиях изречений великих поэтов и политиков….

-Что в итоге? — продолжал Ромодановский. — Ставя своей целью в центре всех государственных забот сохранение власти и неприкосновенность своей венценосной личности, подменивая государственные интересы личными, наш царь достиг прямо противоположного результата — его личность стала политической мишенью, центром, на котором сосредотачивается недовольство и ненависть, красным цветком, который впитал и воплотил в себе все зло. В связи с этим в России оживают настроения дворцового переворота и индивидуального политического террора. Сегодняшний взрыв — не исключение.

«Эге, а дело попахивает», — подумал Карл Иванович, — «Что — то неясное и неладное…Министр в случае чего не моргнет глазом, отдаст на закланье, а уж о поддержке и думать нечего. Лучше будет, затаившись, молчать, когда другие молчат, и дел не делать — авось тогда не подкопаются; а то сожрут и не подавятся, только высунись не к месту и не ко времени»…

-А посему, Карл Иванович…У нас в России секретных служб полным — полно, так что ведите дело осторожно и аккуратно, старайтесь не наломать дров. Докладывайте о ходе расследования лично мне. И еще…Карл Иванович, чтобы вам было легче, взгляните на это вот… — Ромодановский вытащил откуда — то и протянул Петерсу скомканные листки плоховатой серой бумаги.

-Что это?

-Прокламации. На лавке, в скверике у Крестовского переулка, что возле Антроповых ям*, найдены. Кто — то забыл кошелёк, где вместе с деньгами лежали эти самые прокламации. Полагаю, что этот кто — то — женщина. Бомбистка. Революционерка. Текст прокламаций исходит из факта, что сегодняшний террористический акт уже состоялся. Вот, пишут же — «Мы будем систематически уничтожать всякого представителя царской власти до тех пор, пока не явится возможность работать для народа законными путями, свободным словом в печати и свободной речью во Всероссийском земском собрании. Мы положим оружие только тогда, когда правительство, искренно и навсегда отказавшись от угнетения народа, созовёт свободно избранных всей русской землёю людей земских и вверит им судьбы государства…».

-Прокламации когда были найдены?

-Сегодня, Карл Иванович. Сегодня. За пару часов до взрыва.

=================================

у Антроповых ям* — местность в Москве, в районе Селезневских парных, состоящая из пустыря и двух прудов, используемых для разведения рыбы. Кроме того, воду из этих прудов использовали для парных на Селезнёвской улице.

Воскресенье. В лето 7436 года, месяца октября в 27 — й день (27 — е октября 1928 года). Седмица 21-я по Пятидесятнице, глас третий.

Москва. Измайлово.

Карл Иванович Петерс за розыск взялся самолично и рьяно. Он терпеть не мог начатых и незаконченных дел. К тому же он был курляндец, латыш. Он знал прекрасно — русский человек лодырь, и ума у русского ни на столечко, чтобы, свою же выгоду соображая, без палки что — нибудь делать, и по доброй воле. Русский век будет ждать, не дождется, чтобы пальцем шевельнуть. Хотят русские бить баклуши, плевать в потолок, а еще, моду взяли — «собак гонять» — то есть, по — современному, почитывать газеты, сидеть по кафэ и трактирам, в театры и на выставки хаживать, одним словом, демонстрировать «европейскую жизнь хороших людей», норовя еще и безответственно пофилософствовать. Русского человека постоянно надо в спину толкать.

Еще Карл Иванович не выносил, как в старину говорили старые общественно озабоченные дамы, «кислых физиономий». Человека, впавшего в уныние, он презирал. «Уныние», — говорил Петерс, — «унизительное состояние бессилия, не просто расписка в своем ничтожестве, а засвидетельствованный важный документ: унылый человек — самый благодарный материал для всяких подлостей; если уж сам себя признал мразью, то еще одно новое паскудство эту мразь только размажет, не больше». И кроме того, по Петерсу выходило, что унылый человек — самый послушный материал для радикалистов, этих свиных рыл и звериных харь, не прожигаемых и не отравленных никакой совестью, по которым без человеческого материала никак не обойтись. Унылый человек — опора всего зла, прикрытого и изукрашенного, но от которого с души воротит!

Уже посередь ночи его сыскари взяли след, как следует прошерстив лихих людей на Москве и окрест, и накрыли — таки шайку, готовившую налет на одну учетно — ссудную кассу и будто бы, по агентурным сведениям, державшую солидный запас взрывчатки. Шайкой предводительствовал некий Козицкий, в прошлом дважды судившийся по уголовным статьям и проходивший по учетам в московском сыске как «Химик», поскольку имел склонность к химии как недоучившийся студент и бывший рабочий лако — красочного производства,.

Откладывать не стали — на указанный адрес явились в три часа ночи. На задержание лихой шайки Карл Иванович выехал лично. Он хорошо знал, что всякие оперативные действия ведутся или данные собираются по намеченной схеме, но это внешне, на деле же продуманная система немедленно разлаживается, работа попадает в зависимость от сложившихся источников, внутридепартаментских интриг, привычек, в том числе вредных, капризов и дури младших чинов, а главное — от чувствительности бюджета. Половина дел по розыску тормозится в приемном отстойнике, по случайности, нерадивости, человеческой рассеянности. Рутина…Но сейчас ее следовало избегать и действовать быстро, напористо и результативно.

…На треньканье звонка в квартире в Измайлове, долго не откликались. По молчаливому знаку Петерса один из сыскарей грохотнул кулаком по дубовой филенке.

-Кто там?

-Открывай, сам черт не брат!

Лязгнули засовы и со скрежетом повернулся ключ…Карманный фонарь облил неярким светом невысокого мужчину во фланелевой домашней куртке с шелковыми отворотами. Хозяин нехорошей квартиры подслеповато щурился. Он резко подался назад, норовя захлопнуть дверь, но было уже поздно…

-Спокойно. Не шумите…

-Это недоразумение, господа хорошие. Ваше вторжение я считаю произволом и буду жаловаться.

-Ну, будет, в слова играться…

-Какие, к чертям собачьим, слова?! Понятые где?

…На квартире в Измайлове находилась целая компания во время затянувшегося с вечера пиршества, под изрядным хмелем. На столе, между винными и водочными бутылками, среди остатков закуски, лежали игральные карты, зернь*, стопки денег, портсигары с дорогими папиросами, револьвер. В соседней комнате, запертой на массивный замок — несколько готовых и снаряженных оболочек бомб, но без запалов и взрывателей, стеклянные колбы с кислотой, исписанные тетради с рецептом динамита «Экстра». Не было только взрывчатки.

Хозяин квартиры с ордером на арест и обыск ознакомился с непонятным равнодушием, скользнул глазами по бумаге, сел за стол, обмякший и грузный, ковыряя пальцем невидимое пятнышко на плюшевой скатерти. Карл Иванович Петерс присел рядом. Он с деланным равнодушием оглядел стоявшее на замызганном столе дорогое и массивное пресс — папье, совершенно не подходившее к обстановке воровской «малины» и динамитной мастерской, слегка замаскированной под некое кустарное лакокрасочное производство. Петерс взял пресс — папье в руки. В лице хозяина квартиры полыхнул страх. Петерс ухватил приметно побледневшее лицо и остро стиснутые челюсти, стал неспешно откручивать мраморную крышку и очень скоро обнаружил в ней крохотный листок тонкой рисовой бумаги, исписанный бисерным почерком.

-Это что? — спросил Петерс.

Но «Химик», поднаторевший в общении с представителями закона и порядка, не раз носивший бубнового туза на спине*, сумел взять себя в руки. Моргнул, придавая глазам сонное выражение, сказал вялым стертым голосом:

-Да так, пустяшное. Долги карточные…

-Это как же? Вот, скажем четыреста пятьдесят два рублика и сорок три копейки…Или: четыреста тридцать рублей двадцать две копейки…Так с копейками — и карточный долг? В преферанс, что ли тут играли?

-Грешен был, с компаньонами любил в преферанс перекинуться, — подхватил «Химик». — То я запишу, а на другой раз и сам мог оказаться не в авантаже, и тогда на меня долг карточный записывали…

Карл Иванович слушал и думал, что отгадка где — то рядом, что она примитивно проста, что дело не в карточных долгах. Странная, очень странная запись для карточных долгов. И зачем ее стоило записывать на крохотулечном листке рисовой бумаги и хранить в пресс — папье? Петерс ухватить отгадку не мог. И вдруг…

-Постой, постой…Четыреста пятьдесят два рубля и сорок три копейки…Так вот, что за карточные долги у вас тут записаны и запрятаны! Четыре — пятьдесят два — сорок три…Это ж телефонный нумер!

-Обознались, господин хороший…

-Ой, ли?! — усомнился Петерс. — Учтите, нумера эти установим в два счета.

-Ищите, ваша сила… — по тону, каким была сказана фраза, показалось, что хозяин нехорошей квартиры «поплыл».

-Времени мало, вокруг ходить и около не стану. — сказал Петерс. — Чуете, почему мы здесь?

К столу неслышно подошел помощник Петерса Иван Левин, человек невиданной лютости и силы, наводивший страх на уголовных одним своим видом, встал за спиной «Химика».

-По мою душу из созвездия «гончих псов» частенько являются… — ответил любитель преферанса с уголовным прошлым. — В этот раз фраернулись вы. Понятые где?

-Есть такая замечательная русская поговорка: спроси не стараго, спроси бывалаго. — сказал Карл Иванович Петерс, глянув на своего помощника, и тот еле заметно кивнул.

-За вчерашний взрыв на Сретенке слыхивал? — тихо спросил Левин, наклоняясь к уху «Химика». — Коли нет, скажу — там жертвам счет пошел на десятки.

-И что?

-«Белым лебедем»* уже не пролетишь, как не старайся.

-Пугать не надо, начальник.

-Не пугаю, шут тебя дери. — спокойно сказал Левин.

-Оно и видно.

-А сами вы, Козицкий, как мыслите? — поинтересовался Петерс и через плечо бросил своим сыскарям, негромко, — Обыск продолжать, гостей заарестовать, тщательно допросить.

-Мне сдается, что вы не по той мерке рубаху шьете. — ответил «Химик».

-В этот раз в самый цвет шьем и ты это прекрасно знаешь и понимаешь, любезный. — покачал головой Иван Левин.

«Химик» посмотрел на помощника Петерса сверлящим взглядом и с расстановкой промолвил:

-Вы меня, пожалуйста, не «тыкайте». Не забывайте, что я такой же интеллигент, как и вы.

-Хорош интеллигент, что и говорить! Ты не интеллигент, а убийца и изверг рода человеческого!

-Да я тебя, тля, мусор, в гробу видал. — выдал «Химик» внезапно и инстинктивно втянул голову в плечи, ожидая затрещины от сыскного.

-Давай считать, что ты, калач битый и тертый, всеми собаками травленный, «марку» держал сколь можно, фасон сыскным выказал знатный. — внезапно совершенно спокойным тоном сказал Левин. — Таперича сказывал бы ты лучше, кому загнал динамит? Я просто уверен, что ты не на улице нашел покупателя на свой опасный товар, и где его норка прекрасно знаешь, потому как приметлив и подстраховаться был просто обязан.

-И вы, господин хороший, вот так, на раз — два, приходите в мой дом, с таким манером, будто я из — под скулы отгрыз у кого — то лопатник и мильон народу пальцами в меня указал?! И просите за здорово живешь из блохи голенище скроить?! — возмутился «Химик» и Петерс с удовлетворением подумал, что «клиент» еще не готов торговаться, но уже близок к тому.

-Подумай, стоит ли ужом вертеться, лгать, изворачиваться? В конце концов мы все выясним, и будет тебе от этого большая незадача. — Левин, произнеся эти слова, наклонился к «Химику», посмотрел ему в лицо и подмигнул, давая понять, что именно так все и случится, и ему станет все известно. — Порадь.

-Допустим, что — то интересное вы с языка сорвете…

-Язык на то и дан человеку, чтобы лгать — это кто сказал, не знаешь? — нравоучительно сказал Иван Левин. — Впрочем, сие неважно. Но одно дело — охотничьи и рыбацкие рассказы, ложь о несчастной любви и бедной жизни, а еще ложь, когда человек лжет словом, и телом, и помышлением — это ложь любовных историй, слова в которых так однообразны и приемы не оригинальны, что им поверит или ребенок или дурак, и уж совсем другое дело — это ложь о неопровержимых доказательствах. В твоем случае подобная ложь приведет к единственно возможному результату.

-Это какому? — открыто ухмыльнулся «Химик», показав Петерсу две золотые фиксы. — Она ему встретилась, а он ей попался?

-Сегодня перевезут тебя из этих измайловских хором в следственную часть… — сокрушенным тоном сказал Левин.

-На «Шпалерку»*? Не по — моему профилю заведение, однако и там люди тоже живут.

-Что, и на «Шпалерке», в следственной тюрьме, приходилось бывать? — удивленно вздохнув, спросил Левин, и жарко задышал в ухо «преферансисту». — Нет? Старая, добротная, можно сказать, «образцовая тюрьма», на триста семнадцать одиночных камер. Есть и женские и мужские камеры. Есть также общие камеры. И карцеры. И ты знаешь, пустуют многие камеры, да — с…

-Зачем вы мне это говорите, начальник?

-На «Шпалерке» получишь изолированную комнату со всеми удобствами. — продолжил Левин, но уже бесцветным, сухим тоном. — В последнее никакой иронии я не вкладываю — удобства налицо: миниатюрная раковина умывальника и самый натуральный унитаз с промывным бачком. Словом, все одиночные камеры во внутренней тюрьме имеют и ватерклозеты. Кроме того, в камере есть железная койка, железный стол и железное сиденье, накрепко приделанное к стене. Ну, есть и неудобства — жиденький, сомнительной чистоты матрасик на койке и подушка с солдатским одеялом. Так ведь, не дома — с, надо понимать…Ах, да, еще звуки…Арестант, лишенный возможности следить за временем по часам, привыкает определять его по звукам, проникающим в камеру извне. Звуки разнообразны. Они возвещают то об утренней уборке, то о раздаче пищи; иногда, раздаваясь в неурочный час, они говорят о таинственной, не совсем понятной жизни, которая идет своим чередом за замкнутой дверью. И ни прогулок, ни книг, ни бумаги, ни карандашей. Дело твое серьезное, режим содержания подразумевается особый. Да — с…

-Да к чему вы мне про это? — снова воскликнул «Химик», но восклицание вышло какое — то неубедительное, сдавленное.

-А к тому, чтобы… — Левин сделал короткую паузу, быстро глянул на Карла Ивановича Петерса и рубанул резко, — Чтобы ты жопой не вилял, потрох сучий! Ты вляпался по крайнему разу!

-Вы пришли, грозите мне несусветными карами, суете голый протокол, а я под ним еще и расписаться должен?! — возмутился «Химик».

-Ковшик менный упал на нно, оно хошь и досанно, ну да ланно — все онно…

-Это вы по — каковски сейчас со мною?

-Смеются так, про вологодских. — сказал Левин. — Неужто не слыхал такой присказки?

-Я разное слыхивал.

-Так я про вологодских продолжу…У нас же теперь казнят редко. У нас теперь делают иначе: подвальная камера с земляными полами, без печи, без оконца, с единственной щелью в двери, достаточной для того, чтобы просунуть снаружи кружку с водой и ломоть хлеба. Из всех вещей в камере — тюфяк с перегнившей соломой. Ни прогулок, ни свиданий, ни писем, не посылок с воли. «Неисходная тюрьма», слыхал? В лютую вологодскую зиму она свое дело делает. Расправа по своей жестокости не уступает смертной казни государевых преступников.

-Холоду вы напустили преизрядно. — криво усмехнулся «Химик», и было видно, что слова грозного сыскаря произвели должное впечатление.

-Отважный ты, как я погляжу. — протянул Левин. — Ну, смотри…Один вот тоже думал, что долго проживет, у него, мол, отец до семидесяти дотянул, а помер, когда за бумажкой наклонялся.

-Что вы хотите, я пока в толк взять не могу?

-Можете, можете. — проговорил Петерс негромко. — Про динамит, к примеру…

-Вы ей — богу, витаете в эмпиреях и на ходу придумываете сказки в стиле «ах, хорошо, что никто не знает, что Румпельштильцхен меня называют». — пожал плечами «Химик». — Ну, какой динамит? Откуда у меня динамит?

-Обратились к вам и вы, «Химик», взрывчатку им дали, вернее продали. — словно не слыша любителя преферанса, продолжил Петерс. — Напрямую продали или через посредника? Это первый вопрос. И второй вопрос, вдодачу, как говорится, — И хде того покупателя квартира, куда он ходит поспать и покушать? Вы же его пропасли до порога, уверен. Страховались. Так страховой случай, можно сказать, наступил, любезный. Шепчите нам адресок и опишите клиента.

-Да откуда вы все это взяли, начальники?!

-Козицкий, я готов с вами договариваться, но не стану торговаться. Того, что мы нашли здесь при обыске, хватит на гроб с музыкой.

-Мне надо подумать…

-Минуты хватит?

-Условия договора? — процедил «Химик», уставясь в пол.

-За полную свою откровенность внакладе не останетесь, обещаю. — твердо сказал Петерс.

-Свежо предание, дальше сами знаете…Я выложу вам бомбиста на блюдце, а в суде он брякнет про мои гешефты и прости — прощай…

-Ты, стало быть желаешь за свои старания гостиницу «Регина», шикарнейший номер с картинами во всю стену, телефоном и отдельным ватером, а в зубах чтоб дымилась сигара? — недобро усмехнулся стоявший подле «Химика» Левин.

-Срок мне скостят? Или влепят «четвертной»*? — прищурился «Химик». — И закурить дай, я дышать не могу без курева.

Петерс швырнул ему через стол пачку папирос, спички, сказал, махнув рукой:

-Берите. А насчет сроков…Вы же не фраер желторотый, знаете: сроки устанавливает суд. Но при разбирательстве ваше чистосердечное будет учтено.

-Ладно, банкуйте…

-Другой коленкор! — одобрительно проговорил Левин и дружелюбно похлопал «Химика» по плечу. — Ты, если тебя отполировать, Шаляпиным в нашем деле можешь быть, Шекспиром! Искорка в тебе есть!

============================

Зернь* — небольшие косточки с белою и черною сторонами. Также зернь — азартная игра в небольшие косточки с белой и чёрной сторонами, особенно распространённая в России в XVI и XVII столетиях, а также именование самих косточек (выигрыш определялся тем, какой стороной упадут брошенные косточки; искусники умели всегда бросать так, что они падали той стороной, какой им хотелось).

не раз носивший «бубнового туза» на спине* (жарг.) — на воровском жаргоне «бубновым тузом» называлась деталь униформы каторжанина, лоскут в виде ромба желтого или красного цвета.

«Белым лебедем»* не пролетишь ( жарг.) — осуждение в каторжные работы на срок до четырех лет.

-На «Шпалерку»*? (жарг.) — Прямо за зданием Московского страхового общества «Якорь», что на Балчуге, в Космодамиановском переулке, в бывших шпалерных мастерских, переделанных и перестроенных архитектором Гунстом, располагалась «Шпалерка» — следственная часть Департамента Государственной Охраны с внутренней тюрьмой.

влепят «четвертной»* (жарг.) — осуждение в каторжные работы сроком на двадцать пять лет.