«Арсенал для подстрекателей» (Декларация прав человека как программа практических действий) Я. Боск

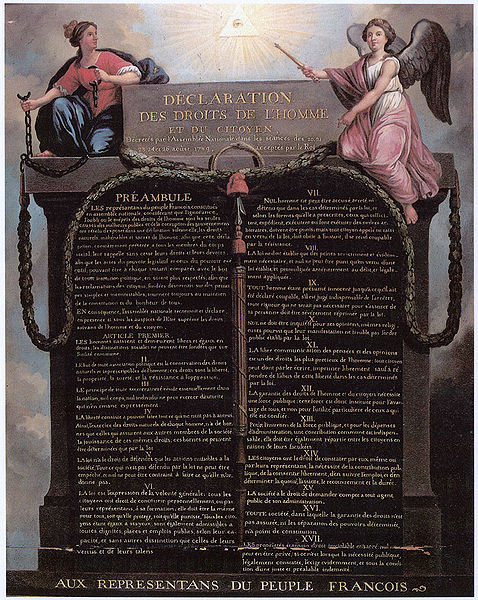

Вчера натолкнулся на вот эту статью. Давайте послушаем мнение о правах человека тех, кто стоял в начале этой истории. Да и вообще календарь велит: 26 августа 1789 во Франции принята Декларация прав человека и гражданина, документ, заложивший основы буржуазного права в Европе.

Исторические этюды о Французской революции. Памяти В.М. Далина (К 95-летию со дня рождения). М.: ИВИ РАН, 1998.

Декларации прав человека и гражданина 1789, 1793 и 1795 годов — важнейшие вехи Французской революции. Их до сих пор еще нередко рассматривают как чисто теоретические тексты, относящиеся к истории идей и, прежде всего, идей политических. Допуская, что эти документы могут представлять большую ценность для юриста или философа, часто полагают, что они малоинтересны для историка, изучающего политическую практику. В основе такого мнения лежит широко распространенный подход к рассмотрению человеческой деятельности, при котором идеи противопоставляются фактам, теория — практике. Подобный подход вполне может быть оправдан, когда историк, анализируя факты, показывает насколько рознятся намерения и их реализация на практике и как одно противоречит другому. Однако разделение и сравнение идей и практики в ходе исторического анализа все же гораздо менее интересно, нежели исследование их общей динамики. Хотя с одной стороны расхождение между опытом и теоретической мыслью действительно существует, с другой — бывают моменты, когда динамика их развития и противоречие между ними становятся движущей силой политического процесса. В частности, это относится к Французской революции и принятым в ходе нее Декларациям прав, поскольку именно язык юриспруденции и философии стал для революционеров средством осмысления их практической политики. Современники революции не отделяли политические идеи от практики. Декларации 1789 и 1793 годов содержали не столько "идеи", сколько программу действий. Ниже мы рассмотрим, как в выступлениях депутатов Конвента III года трактовался вопрос о применении Декларации, о практической осуществимости содержавшихся в ней принципов, а также — те опасения, которые она вызывала у депутатов, желавших ограничить функции этого документа или даже вообще его отменить.

Подобное ограничение было обеспечено принятием Конституции 5 фрюктидора III г. (22 августа 1795 г.). Сошлемся на мнение Бабёфа. Арестованный 19 плювиоза III г. (7 февраля 1795 г.), он, выйдя на свободу 26 вандемьера IV г. (18 октября 1795 г.) и возобновив свою общественную деятельность, осудил Декларацию 1795 г. вместе с Конституцией и назвал себя "мстителем за права человека", определив тем самым свою дальнейшую политическую линию.

"Декларация — это не закон"

Если мы обратимся к "Moniteur" и к "Journal des debats et decrets,", то обнаружим, что в дискуссии III г. по конституционным вопросам большинство выступлений было посвящено именно Декларации. Это стало своего рода количественным выражением придававшегося ей значения. В дебатах о Декларации обсуждались, естественно, статьи самого проекта и функции текста, но также — роль аналогичных документов в ходе Французской революции. Называя себя "мстителем за права человека", Бабёф так же ставил вопрос о Декларации во главу угла политических дебатов, как и его противники. Все спрашивали себя, какое общество надо строить? Что должно быть мерой справедливости? Что обеспечивает законность правительства? Ответы искали в Декларации или, иначе говоря, политическая борьба носила форму теоретического спора о ее содержании.

5 мессидора III г. (23 июня 1795 г.) Буасси д’Англа выступил в Конвенте с докладом, изложив проект Декларации и Конституции, разработанный Комиссией одиннадцати. Он особо остановился на двух основных аспектах Декларации — на ее функции и на обосновании предложенной редакции. Прежде всего Буасси д’Англа подчеркнул, что Декларация прав не является собственно законом. Иными словами, в ее задачу не входит непосредственное регулирование жизни общества. Она — лишь "набор всех тех принципов, в соответствии с которыми осуществляется" подобное регулирование. "Декларация не является законом, — продолжал Буасси д’Англа, — мы тщательно позаботились о том, чтобы избавить ее от всех анархических идей, внесенных в нее тиранией, желавшей все ниспровергнуть и всех поработить". Такой "анархической идеей" было сочтено право на восстание — во всяком случае, только его Буасси д’Англа квалифицировал подобным образом. "Вот почему мы, — говорил он, — отменили 35-ю статью, которая была делом рук Робеспьера и не раз становилась боевым кличем бандитов, поднимавших против вас оружие".

Предложенная редакция документа полностью соответствовала его предназначению. Поскольку Декларация не являлась законом и не имела прямого действия, она не предполагала и существования какой-либо власти, стоящей выше власти законодательной. Осужденное Буасси д’Англа право на восстание было наиболее наглядным проявлением нормативного характера прежней Декларации, выступавшей в качестве закона прямого действия при несоблюдении правительством прав народа и являвшейся последним спасением от нарушения позитивным законом естественных прав человека. Согласно Буасси д’Англа, право на восстание представляло собой орудие "тирании" и Робеспьера, отличительную черту той "тирании анархии", что установилась в результате Террора. Говоря о "бандитах, поднявших против вас оружие", Буасси д’Англа также напоминал членам Конвента о событиях , которые были еще свежи в их памяти — в частности, о прериале, когда авторитет законодателей был поставлен под сомнение во имя Декларации и права на восстание. Исходя из конкретного опыта применения Декларации в качестве закона прямого действия, и было принято в III г. решение отказаться от такой ее функции.

16 мессидора III г. (4 июля 1795 г.) Дону, член Комиссии одинадцати, открыл дебаты по проекту Декларации и Конституции, представленному Буасси д’Англа. Он напомнил, что Комиссия удалила из Декларации все "связанное с анархией": "Декларация прав должна служить объединению республиканцев, а не быть арсеналом для подстрекателей". Для некоторых же депутатов, таких, как Рузе и Майль (последний играл в дискуссии особенно важную роль), Декларация прав, пусть даже очищенная от "анархических идей" и дополненная Декларацией обязанностей, все равно представлялась опасным документом. Это мнение относилось к Декларации в целом, а не к какой-либо из ее статей, — причем, к Декларации 1795, а не 1789 г. Опасность, которую таил в себе этот документ, усугублялась тем, что он состояла из отдельных статей, то есть обладал, говоря словами Рузе, "внешними признаками закона", хотя таковым и не являлся.

Опыт и принципы

В своем выступлении Рузе описывал, каким образом народ получил Декларацию прав в 1789 г. В завершение был сформулирован вывод, который следовало извлечь из уроков прошлого: "к сегодняшнему дню опыт нам убедительно показал, до какой степени могут возрасти злоупотребления из-за ошибочного применения даже самых замечательных, но корыстно истолкованных теоретических принципов". О каких же "злоупотреблениях" говорил Рузе? Какую роль, по его мнению, сыграли в 1789 г. Декларация и все эти "теоретические принципы"? Чего следовало ожидать от них в 1795 г.? "Поскольку первые представители народа хотели вывести его из спячки, в коей он прозябал столько веков, — говорил Рузе, — они представили ему картину его оскорбленного достоинства, утраченного суверенитета, нарушенных прав. Эмоциональный подъем и негодование, вызванные этим зрелищем, произвели все те чудеса, которыми наша революция столь выгодно отличалась бы от других событий многовековой истории, если бы не была также осквернена самыми возмутительными эксцессами. Лелея зерна свободы, без труда обнаруженные потомками франков в глубине собственных сердец, Учредительное собрание сочло необходимым гарантировать нерушимость своих трудов введением чего-то вроде политического культа, который бы поддерживал в душах возродившихся к новой жизни людей то волнение, что неотделимо от всех великих чувств. Перечень прав человека стал талисманом, при помощи которого Собрание надеялось сохранить этот священный огонь, столь легко однажды зажженный".

Рузе не связывал истоки процесса, начавшегося в 1789 г., с осознанием народом своих "нарушенных прав". Народ "прозябал", находясь в "спячке". Если же и существовало какое-то "семя свободы", которое потомки франков без труда обнаружили в глубине собственных сердец, то оно бы не проросло без усилий "первых представителей народа", пробудивших сознание и положивших начало "возрождению" к новой жизни. Таким образом, у истоков процесса стояли представители, и уж затем он набрал силу, благодаря пробужденному сознанию, проявившемуся в "эмоциональном подъеме и негодовании", а также в "волнении" народа. Представители не только пробудили сознание, но и придумали способ поддерживать подобные его проявления. "Патриотический культ", опиравшийся, согласно Рузе, на Декларацию прав, позволил в тот период "сохранить этот священный огонь, столь легко однажды зажженный".

По мнению Рузе, в 1789 г. "перечень прав человека" служил средством развития, поддержания и сохранения революционного процесса. Учредительное собрание, отмечал Рузе, тогда "сочло необходимым" действовать подобным образом, ибо "талисман" прав человека был тогда "священным знаменем крестоносцев свободы", выступивших на искоренение Старого порядка. В 1789 г. функция Декларации как арсенала в борьбе против Старого порядка оправдывала существование культа прав человека. В 1795 г. это первоначальное предназначение уже полностью исчерпало себя; остались лишь опасности, коими изначально был чреват культ прав человека. В 1795 г., когда процесс подошел к завершению, разумный культ, как показал опыт, обернулся "суеверием", эмоциональный подъем — "психозом", благотворная искра — "пожаром". Напомним, что Рузе говорит здесь не о праве на восстание, а о Декларации в целом. Именно Декларация в целом, а не только право на восстание, является для него "анархической идеей".

Эта ссылка на опыт, который должен помочь в формировании институтов III г., способных противостоять "психозу", вызванному идеей прав человека, аналогична той, что прозвучала в выступлении Буасси д’Англа 5 мессидора. Он тоже отмечал, что Учредительное и Законодательное собрания были "вынуждены поддерживать энтузиазм, не знающий границ". "Институты, — говорил Буасси д’Англа, — принесшие наибольшую пользу в деле защиты духа свободы, возбуждения народа и победы над деспотизмом, оказались по тем же самым причинам наиболее пагубными для только что созданной благодаря им новой власти". Такая оценка значения Декларации в период после 1789 г., служившая основанием для вывода о необходимости ее ликвидации (Рузе) или существенного ограничения сферы ее применения (Буасси д’Англа), показывает: принятие этого документа имело совершенно конкретные политические последствия, а его принципы были настолько прочно усвоены народным движением, что все сменявшие друг друга Собрания больше не могли тем управлять. Столь высокая политическая эффективность Декларации была полезна в период борьбы за свободу, когда же речь зашла об "установлении свободы", как сказал Буасси д’Англа, или, иначе говоря, о принятии Конституции, Декларация, как показал опыт, могла играть исключительно разрушительную роль и вызывать одну лишь анархию.

Пусть философия остается в книгах

Те, кто в 1795 г. отказывал Декларации в статусе закона и превращал ее в чистую метафизику, отмечали в то же время практическую эффективность Декларации 1789 г. и ее "абстрактных принципов". В 1795 г. абстракцию отвергали не столько из-за ее нереалистичности, сколько из-за того, что она практически служила народному движению, "террористам" и "анархии", с которыми приходилось мириться представителям народа и которые были использованы тиранией Робеспьера. "К сегодняшнему дню, — говорил Рузе, — мы выстрадали понимание того, что самые прекрасные метафизические теории могут вызывать самые пагубные последствия…".

Подобное отношение к Декларации побуждало тех, кто его разделял, стремиться к выработке текста, где излагались бы принципы в чистом виде, — к созданию Декларации, содержание которой было бы ограничено одними лишь "идеями" и лишено возможности политического применения. Так, Рузе говорил: "Пусть все наши законы опираются на самые лучшие принципы. Однако надо воздерживаться от того, чтобы формулировать те же самые принципы в виде законов, применение которых людьми невежественными, честолюбивыми, корыстными и завистливыми очень часто приводило к весьма печальным последствиям. Законодатель во всех своих начинаниях должен руководствоваться разумом, но не надо побуждать гражданина к тому, чтобы он, вместо подчинения законам, занимался рассуждениями, если, конечно, не хотите, чтобы разум и воля индивида подменили собой общую волю (la volonté générale), обрекая общество на бесконечные потрясения. Свод законов должен опираться на нормы общественной морали, но нет ничего более опасного для общественного порядка, чем подмена прекрасными нормами морали самих законов, если даже те плохи, поскольку лучше уж исполнять их, нежели позволять каждому поступать в соответствии с собственным пониманием моральных норм".

Те же соображения высказывал и Майль: "Говорят, что Декларация — не закон, а изложение принципов. Если это — не закон, то она вообще бесполезна, поскольку содержащиеся в ней принципы мы всегда можем найти в книгах философов. Там эти принципы гораздо менее опасны, нежели в преамбуле к Конституции, где они могут привести к беде, тогда как сочинения наших мудрецов никогда не вызывали гражданской войны".

/// 🙂 Тут он несколько ошибся.///

Относительно статьи, провозглашающей, что "люди рождаются и живут свободными и равными в правах", которую включили в Декларацию при первом чтении, по требованию Дефермона, но из окончательного варианта текста все-таки убрали, Ланжюине, член Комиссии одиннадцати, заметил: "Позвольте философам заниматься толкованием столь деликатной материи и обсуждением вопроса, не представляющего ни малейшей опасности, когда его трактуют истинные метафизики — те, кто не позволяет софизмам ввести себя в заблуждение и кто в своих размышлениях и расчетах руководствуется постоянным стремлением к счастью рода человеческого. Нам же надо заботиться лишь о том, чтобы дать нашей стране прочную и долговечную конституцию".

Согласно этой концепции, гарантией общественного спокойствия должно было стать разделение сфер действия народа, законодателя и философа. Однако если и предполагалось, что такое разделение функций должно носить абсолютный характер, отсюда еще отнюдь не следовало, что вообще какая бы то ни было связь между народом, законодателем и философом окажется невозможной. Так, народу, который, по словам Рузе, "не надо побуждать к тому, чтобы он, вместо подчинения законам, занимался рассуждениями", не возбраняется учиться у философа при условии, что народ и далее останется законопослушным, то есть не будет пытаться подменять юридические нормы абстрактными принципами. Точно также "законодатель во всех своих начинаниях должен руководствоваться разумом", но при этом в его функции не входит составление "трактата по общественной морали" и разработка философских принципов вместо норм права. И, наконец, народ избирает законодателей, но при этом сам не занимается законотворчеством. Смешение всех этих функций было печальной необходимостью в период борьбы за свободу, когда Собраниям требовалось поддерживать энтузиазм народа. Окончание же периода борьбы и переход к фазе установления свободы характеризуется разделением функций или, иначе говоря, отказом от Декларации прав как документа, символизирующего их смешение и благоприятствующего ему, — документа, олицетворяющего единство закона, общественной морали и права народа самому обеспечивать свои права.

Рузе, Майль и Комиссия одиннадцати были озабочены не существованием абстрактных принципов как таковых ("общественной морали") и даже не тем, что мораль может определять процесс законотворчества, но вероятностью подмены ею самого закона, который стоит выше ее. Этим и был обусловлен отказ от нормативного характера Декларации, выразившийся в утверждении, что Декларация не является законом. По той же причине в 1795 г. необходимо было убрать с глаз все, что наводило бы на мысль об единстве закона и "общественной морали", поскольку в таком случае стало бы очевидным наличие в 1789 г. подобного единства, имевшего целью разжечь тот "священный огонь", который Конвент хотел потушить. В 1789 и 1793 годах преамбула Декларации должна была акцентировать внимание именно на этом аспекте. В проекте же, предложенном Комиссией одиннадцати и в окончательном варианте текста не было ни такой преамбулы, ни чего-либо ей подобного. Лишь статья 1 проекта, внесенного на первое чтение, еще могла напомнить о преамбуле 1789 г., но и она исчезла при втором чтении. Это наглядно показывает то, как интерпретировалось различие в функциях Деклараций 1789 и 1795 г.

19 мессидора III г. (7 июля 1795 г.) Томас Пейн выступил против проекта, предложенного Комиссией одиннадцати, заявив, что тот означает "отход от истинных принципов свободы". Возражая Буасси д’Англа, оправдывавшему ограничение политической свободы и поддержанного большинством членов Конвента, Пейн порицал любое сокращение числа полноправных граждан и принятие имущественного ценза в качестве критерия, определяющего объем прав того или иного человека. Он осуждал идею о подчиненном положении Декларации по отношению к Конституции и доказывал, что равенство и энтузиазм народа являются важнейшими основами общественного спокойствия. Жан-Батист Луве, член Комиссии одинадцати и в то же время друг Пейна, отверг его рассуждения как не достаточно квалифицированные, но при этом добавил в его оправдание, что Пейн говорил как "философ". Будучи отнесен к области философии, абстрактных размышлений и книг, радикализм ("l‘électrisation") концепции Пейна мог иметь лишь весьма ограниченное значение и не вел ни к каким реальным последствиям. Он, говоря словами Майля, "никогда не вызвал бы гражданской войны". Сведенная таким образом к чистой философии, система Пейна признавалась непригодной для законотворчества. Она была не способна стать основой общественного спокойствия и могла служить лишь поддержанию беспорядка.

Томас Пейн стал олицетворением образа абстрактного философа. Именно так его оценивали противники его системы. К нему также вполне подходит определение философа, предложенное Кантом: "Просвещать народ — это значит открыто говорить ему о его обязанностях и правах по отношению к государству, в котором он живет. Ну а поскольку речь здесь идет только об естественных правах, обусловленных всеобщим здравым смыслом, то было бы естественно, чтобы их преподавали и толковали народу не официальные профессора права, назначенные государством, а независимые наставники, то есть — философы…"

///Но что-то я не заметил у правозащитников философского образования, а значит они в лучшем случае были любителями, а в худшем — дилетантами.///

В III году Декларация прав лишилась не только своих нормативных функций, но и положения о том, что основой общественного устройства являются естественные права, то есть принципа, согласно которому, люди в силу самой своей природы обладают равенством в правах, каковое можно принять в качестве главного регулятора общественных отношений, поскольку его истоки находятся не в Конституции или в позитивном праве, а вне их – в природе человека. Практическим выводом из этого принципа была возможность законного восстания, как конкретного выражения нормативной функции естественных прав. Вот почему в Декларации III г. речь шла о "правах человека в обществе", а не об "естественных правах человека", как в 1789 и 1793 годах. Обладая таким средством, как законные репрессии, предусмотренные статьями 365 и 366 Конституции III г., восстанию всегда можно было положить конец. Но как бы это можно было сделать, если бы Декларация признавала существование нормы, стоящей выше позитивного права, установленного Конституцией? В отличие же от естественных прав, права человека в обществе определялись законом, регулирующим жизнь этого общества, то есть Конституцией. Их всегда можно было считать имеющими подчиненное значение по отношению к закону военного времени, защищающему неравенство граждан в правах и "власть собственников", которая, по словам Буасси д’Англа, свойственна общественному состоянию, тогда как власть "несобственников присуща состоянию естественному".

В ходе второго чтения Декларации ряд депутатов был возмущен отсутствием статьи (принятой в первом чтении), которая гласила: "люди рождаются и живут свободными и равными в правах". Эту статью сняли, потому что она вновь вводила понятие естественных прав, отсутствовавшее в тексте, представленном Комиссией одиннадцати. Майль ответил недовольным: "Разве не сможет, спрашиваю я вас, любой оказавшийся в собрании или скоплении людей подстрекать их с помощью этой статьи к восстанию? Все люди, скажет он, равны в правах, и Конвент признал это в Декларации прав человека, однако конституция не позволяет мне пользоваться такими же правами, какие есть у моего соседа, только потому, что он платит налоги, которых я не плачу. Таким образом равенство нарушено. Восстанем же, чтобы ниспровергнуть конституцию, которая, признавая всех людей равными в правах, не наделяет их этими правами в равной мере".

И хотя эта статья не была принята, именно такие права, записанные, по выражению Пейна, "в сердцах людей", имел в виду Бабеф, провозглашая, что будет отныне "мстителем за права человека". Его понимание функций Декларации было прямо противоположно тому, которое имела Комиссия одиннадцати и поддерживавшие ее депутаты: "Когда дурные и несправедливые учреждения доводят нацию до того, что ее большинство оказывается разоренным, униженным, изнемогающим под тяжким бременем; когда существование большинства становится столь мучительным, что оно больше не в состоянии выдержать, тогда обычно и вспыхивает восстание угнетенных против угнетателей. ///(Я ем яблоко и смотрю в окно)/// Естественно возникают мысли о первоначальных правах людей. Их обсуждают, размышляют о том, каковы эти права в естественном состоянии и какими они должны быть при переходе в общественное состояние. Легко соглашаются с тем, что природа создала всех людей равными в правах и потребностях; что это равенство должно быть неотъемлемым и неприкосновенным; что при переходе к общественному состоянию судьба отдельного человека ни в коей мере не должна ухудшаться; что гражданские учреждения не только не должны посягать на общественное счастье, которое возможно только при сохранении этого равенства, но и должны гарантировать его нерушимость".