Место для лагеря было выбрано не очень удачно. Ровная площадка в редком лесу, окруженная чахлыми деревьями и огромными валунами, нависающими над позицией французов, не внушала ощущения безопасности. Впрочем, лучшего укрытия местность в районе слияния рек Огайо и Аллегни и не могла дать. Ярко-синие мундиры отлично оповещали о местонахождении часовых и примерном распределении по лагерю небольшого отряда Жозефа Жумонвилля.

Раннее утро – самый коварный период. Именно в легком тумане, живописно преломляющем первые лучи света, часовых сильнее всего тянет погрузиться в сладкую дрему. Подобное состояние притупляет зрение и реакцию, что дает противнику шанс подойти на несколько шагов ближе – и эти шаги могут оказаться фатальными.

Французский часовой это отлично понимал, поэтому прилагал все усилия для борьбы со сном. Он полностью отдавал себе отчет, где и в каком положении находится, и меньше всего хотел проснуться на том свете с перерезанным горлом. Поэтому, когда из-за огромного валуна сверху появилась ярко разрисованная дикарская голова, обладатель которой явно замышлял нечто недоброе, француз это заметил. Грянул мушкетный выстрел, и лагерь тут же поднялся по тревоге.

Но было уже поздно – выстрелы раздавались со всех сторон, и фигуры, беспорядочно мечущиеся по отлично простреливаемому лагерю, падали одна за другой. Часть атакующих принадлежала к индейцам из племени Минго, но большинство составляли охочие до земель ополченцы британских колоний. Этому смешанному отряду удалось застать Жумонвилля врасплох, и скоро все было кончено. Атакующие потеряли одного человека убитым и пару-тройку ранеными. Разбитые наголову французы заплатили за эту стычку 12 жизнями, еще 21 солдат попал в плен, а остальным, в количестве чуть менее 20 человек, удалось скрыться. Деморализованные и потерявшие командира, они не представляли серьезной угрозы.

Это событие ознаменовало начало Франко-Индейской войны, длившееся с 1754 по 1763 год, и в итоге стоившей французам Канады. Молодого майора, что командовал отрядом колонистов и индейцев, звали Джордж Вашингтон. Этому честолюбивому человеку был всего 21 год.

Война началась для Британской империи не очень удачно: англичане потерпели ряд обидных поражений. Со сменой кабинета министров в 1757 году и приходом Уильяма Питта на роль главы правительства дела пошли на лад. Слава и блеск Британии в середине XVIII века пока что были не сравнимы с Викторианской эпохой, и показательное унижение Британией сильнейшей европейской державы вызвало немалый энтузиазм в кабинетах и высшем обществе.

Англичан в то время (в чем-то заслуженно) называли «дикарями Европы». С одной стороны, была блистательная Франция, переживавшая расцвет искусства и покорявшая умы европейцев своей изысканностью. С другой – Британская империя, мыслящая конкретно и приземленно, сильная коммерческой хваткой и жаждой экспансии, известная на весь мир лондонскими трущобами и победоносным флотом.

Итог Семилетней войны, в которую плавно вылились колониальные приключения англичан и французов, наглядно показал всей Европе, какой подход действеннее. Утонченная изысканность не становилась решающим доводом на полях сражений, не позволяла диктовать свою волю и захватывать новые территории.

Казалось, Британия находится на взлете к вершинам величия, стоит на входе в новую эру могущества и благоденствия, и завтрашний день полностью и безраздельно принадлежит ей одной. Подобные ожидания нельзя было назвать необоснованными, но перед тем, как вступить в эпоху расцвета, Британской империи предстояло пережить еще один кризис, обернувшийся для нее отрезвляющей шоковой терапией.

Британия в 1760-х годах еще помнила революции XVII века, наделившие Парламент рядом важных полномочий. Хотя она и опережала Европу в борьбе с абсолютизмом, до современного понимания природы и назначения власти ей еще было далеко. Не существовало идеи о том, что правительство должно работать ради благосостояния и интересов общества – в Британии XVIII века оно обеспечивало интересы «королевского спокойствия», было консервативно и всегда прилагало усилия к тому, чтобы «все шло как раньше». Самому монарху при этом было нельзя навязать кабинет министров или даже одного из них, так что обычно даже выдающиеся люди вроде Питта не сопротивлялись просьбе короля уйти в отставку. Сам Парламент, разумеется, не представлял всю страну, что хотя бы в теории считается необхоимым сегодня. В Англии 1760-х Парламент защищал интересы богатых землевладельцев и, в гораздо меньшей степени, купечества.

Нельзя сказать, что империи повезло с королем Георгом III, с которым ей предстояло встретить послевоенную эпоху и новый конфликт. К роли монарха его никто не готовил, хотя будущий правитель и получил хорошее образование. Георг не был компанейским человеком, он плохо разбирался в людях, которых самих по себе не особо любил, и, будучи принцем, «был тих, скромен и легко конфузился».

Его рано умершего отца, принца Фредерика, все прочили в наследники дедушке нашего героя, Георгу II. Достойного родителя из Фредерика не получилось. Откровенно говоря, он был не особо умен, хоть и проявлял некоторую обаятельность. Рассорился с отцом и в возрасте 39 лет все еще развлекался, разбивая ночами чужие окна, так что можно с уверенностью сказать, что с его смертью в 1751 году Британская империя ничего не потеряла.

Положение страны после победоносного завершения войны было непростым. Пусть и обладавшая солидным запасом прочности, Британия столкнулась со множеством проблем, главной из которых было опустение казны (армии и флоты стоят денег), что влекло накопление огромного государственного долга. Как следствие, налоги росли один за другим, что в те времена выражалось во введении все новых и новых акцизов на самые нужные и ходовые товары. Не отставал от них и рост всевозможных пошлин. Все это вызывало недовольство и даже бунты, но империя с ними успешно справлялась.

Англичане раньше, чем континентальная Европа, сделали стержнем своего политического и культурного развития идеалы свободы, хотя и далекие от сегодняшнего понимания. Идеалы эти, разумеется, воплощал Парламент. Не страдающие от постоянных сухопутных войн, требующих многочисленных армий и четкой иерархии, жители Туманного Альбиона могли себе позволить эту свободу, извлекая из нее дивиденды и не страдая от ее недостатков. Теперь, после победоносного завершения крупного конфликта, внутри империи формировались условия, которые в итоге заставили англичан познакомиться с этими недостатками поближе.

На том конце Атлантики уже сформировалось общество с таким же островным (относительно центра мира – Европы) положением. Как следствие, тяготение к идее свободы там было еще более глубокое и радикальное. Все это не могло не привести к новому конфликту. Колониальное общество культурно было сугубо английским. Во всем чувствовалась его укоренившаяся провинциальность – жители колоний равнялись на Лондон во всех вопросах, от моды до стиля ведения дел и мировосприятия. Они сознательно признавали свою зависимость, копировали английский стиль и манеры. Высшее общество Англии смотрело на колонистов с плохо скрываемым снобизмом и чувством превосходства и, видя покорность, с которой «провинциалы» принимали свою роль, не могло подозревать о зарождающейся буре.

Огромные расстояния, следствием которых являлась медленная передача информации, не просто формировали новую нацию на той стороне Атлантики, но еще и создавали иллюзии и ложные впечатления друг о друге как у одной стороны, так и у другой, что автоматически затрудняло какую-либо возможность договориться. Англичане и будущие американцы могли только терпеть выходки друг друга, после чего следовало бы крушение заблуждений и неотвратимый взрыв.

Всего в Северной Америке (не считая недавно присоединенной Канады) империя имела 13 колоний, каждая из которых была в той или иной степени обособлена от других. Большую часть произведенного товара (как правило, сырья) они продавали в Британию или за рубеж, торгуя друг с другом лишь по остаточному принципу. Какое-либо политическое объединение было затруднено по причинам различия интересов и полного равнодушия Парламента, в который направлялись подобные прожекты. Тем не менее, к середине XVIII века экономики колоний выросли достаточно, чтобы потянуться друг к другу, и маховики интеграционных процессов начали раскручиваться. Процесс этот был не такой быстрый, как хотелось бы, а их удаленность от центра империи не позволяла Лондону увидеть в этом серьезную угрозу. Казалось, все будет оставаться по-прежнему.

Костяком населения колоний были WASP’ы – белые англосаксонские протестанты, но местами популяция была довольно пестрой. Самой крупной неанглийской группой были чернокожие рабы, которых насильно ввозили из Африки и Вест-Индии, группы островов в районе Карибского моря. Их было 400 тысяч человек, или 17 процентов от всего населения.

Второй по численности группой являлись жители Британских островов – шотландцы и ирландцы, которые уехали за океан из-за преследования мятежников или ущемления религиозных групп на родине. Эти иммигранты встречали здесь не более теплый прием, чем дома. Например, в 1729 году разъяренная толпа бостонцев силой препятствовала высадке корабля с ирландцами, а возмущенные протестантские соседи время от времени сносили только что построенные католические церкви. Тем не менее, сам процесс контролю не поддавался, и прибытие людей, недовольных положением дел в Европе, не прекращалось.

Показательным в этом плане является история Пенсильвании, родины Бенджамина Франклина. Ее основатель, Уильям Пенн, с самого начала задумывал свою колонию как место, которое привлечет страдающих от гонений европейцев. К нему массово бросились сектанты из германских земель, быстро оживляя экономику. Численность населения росла стремительно, хоть и неравномерно – если в 1700 году в 13 колониях проживало 250 тысяч человек, то к 1783 уже 2,5 миллиона. Население состояло из самых непримиримых, склонных к авантюризму и наименее подверженных подчинению королевской власти элементов, что и предопределило судьбу этих мест.

Неверно полагать, что преступники и бедняки составляло значительную часть колонистов, хотя подобных элементов, разумеется, хватало. На другом полюсе находились крупные землевладельцы, постепенно приобретавшие все больше и больше сходства со старой европейской аристократией; довольно многочисленной стратой были арендаторы, но основную часть населения составлял средний класс фермеров, владеющих собственной землей и лично занимающихся ее обрабатыванием. Помимо этого, сильное влияние на происходящее оказывали купцы и востребованные специалисты, вроде врачей и юристов – в городах все они опирались на ремесленников, владевших собственностью, то есть людей, которым было что терять.

Таким образом, несмотря на потенциальную взрывоопасность американского общества, большая его часть являлась степенными, разумными жителями. При этом общество обладало удивительной способностью проявлять завидное единство в случае внешнего давления, что, разумеется, было удивительным сюрпризом для заморской Англии. Подобная особенность лишь добавляла щепок в костер взаимного недопонимания.

Колониальные воды представляли собой рай для контрабандистов всех мастей, и в 1760-х годах, после завершения Семилетней войны, Британия, испытывающая солидный недостаток золота, решила, наконец, что-то с этим сделать. В феврале 1763 был подписан мирный договор с Францией, и теперь разросшуюся регулярную армию надо было куда-то девать. Распустить ее не получалось – офицерский корпус был одним из самых прочных столпов королевской власти, немало бывших полковников заседало в Парламенте, и ухудшать с ними отношения казалось Георгу III не самой блестящей идеей.

Вот тут и вспомнились североамериканские колонии и регулярные стычки с индейцами, в которых королевская армия была бы как раз кстати. А раз в ней есть нужда, значит, колонии должны ее содержать. В Лондоне такая арифметика казалось простой и логичной, и американцы должны были с ней согласиться. На деле все обстояло несколько иначе.

Если что-то и двигало колонистами, помимо жажды свободы, то это была жажда земли. В стремлении ее утолить министерства казались досадными мухами, от которых следовало отмахнуться, а персонажи вроде индейцев, что на этой земле проживали, вообще не рассматривались всерьез. Как только военная удача Франции стала клониться к закату, исчез последний сдерживающий мотив, и движение на запад приняло лавинообразный характер. Лондон желал контролировать процесс и принял ряд законов, согласно которым подавать прошения о предоставлении земель на западе следовало в столицу, а не губернатору, что сидел в конкретной колонии, но помогало это слабо.

Индейцы, разумеется, были в ярости и, редко догадываясь о существовании министерств, Лондона и регулировании заселения земель, избрали способ решения проблем, в большей степени отвечающий их обычаям, разумению и темпераменту. К маю 1763 племена дикарей объединились под руководством вождя Понтиака и устроили резню в пограничных поселениях. Этот бунт удалось подавить лишь через три года – сам индейский вождь, в лучших традициях потерпевших неудачу харизматичных личностей, чуть позже был убит при невыясненных обстоятельствах, взамен получив сомнительную возможность войти в историю, подарив название марке автомобилей.

Для британской армии это была трудная и продолжительная кампания, и Лондон, стремясь минимизировать свои проблемы, ужесточил контроль над перемещением поселенцев на запад. Фермеры, выдворенные со своих наделов британской армией, были разъярены немногим меньше индейцев – многие вообще решили игнорировать действия правительства и уходили в дикие земли на свой страх и риск. Население колоний воспринимало приход королевских войск не как акт защиты, а как удар кнута, за который они, американцы, должны еще и платить.

Лондон все это или не замечал, или считал несущественным, пребывая в раздумьях, в какой же именно форме брать плату «за защиту». Американцы были людьми сметливыми и предприимчивыми и уже не раз удивляли Метрополию своим умением уклоняться от пошлин, так что задача была не такой простой, как казалось на первый взгляд.

В конце концов, правительство решило сократить старую, фактически запретительную пошлину на иностранную патоку с 6 до 3 пенсов за галлон, что, по расчетам, должно было дать весьма скромную сумму в 78 000 фунтов в год. Рассчитывалось, что для «пробного шара» этого хватит, но само предположение, что пошлину вообще удастся собирать, было по-лондонски наивным.

Отечественной патоки колониям не хватало, а чужая во времена старых пошлин была на вес золота. Отказываться от спиртного, разумеется, никто не собирался, и поэтому старый закон о патоке блестяще игнорировался в течение тридцати лет. Купцы давали взятки сборщикам, и все были довольны. Система эта стояла на весьма крепкой основе, и почему в министерстве торговли решили, что теперь что-то изменится, было неизвестно.

Новый закон о патоке был принят перед экономическим спадом в колониях, и теперь тяготы и нужда в сознании населения прочно ассоциировались с непопулярными имперскими мерами. Недовольство стало нарастать еще сильнее, когда в министерстве внезапно осознали, что меры, вообще-то, не работают. Британцы решили обновить корпус сборщиков, прислав из Англии принципиальных и честных (насколько это возможно для сборщика налогов) людей, которые дали понять купцам, что теперь все пошлины будут реально собираться.

Активизировались действия флота против контрабандистов, но и тут все не было так просто. Например, в декабре 1764 года один лейтенант заколол шпагой члена экипажа колониального судна. Эта история, не являвшаяся исключением из практики, получила возмущенное освещение в колониальных газетах, умалчивающих, впрочем, о том, что заколотый матрос напал на офицера с топором, а несколько членов абордажной команды были выброшены за борт незадолго до этого.

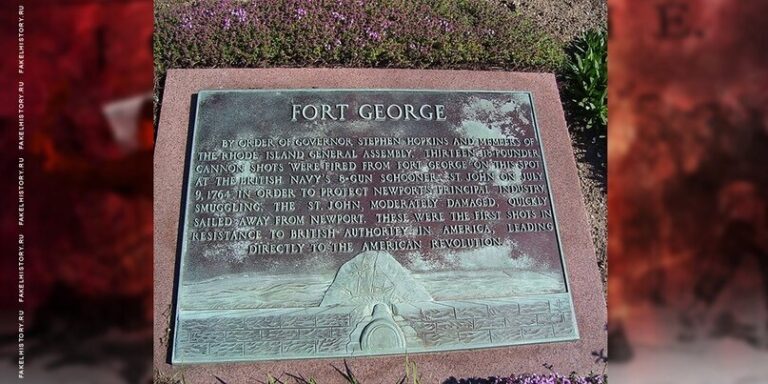

Драки между офицерами и гражданскими не были чем-то из ряда вон выходящим, они не были даже самыми вопиющими случаями. В том же году, королевская шхуна «Сент-Джон» отметилась удачными действиями против контрабандистов патоки возле колонии Род-Айленд. Также офицеры этой шхуны пытались провести насильственную вербовку в матросы на берегу, и, как следствие, провоцировали постоянные драки между экипажем и колонистами. Последней соломинкой, сломавшей хребет терпения родайлендцев, была, как это ни смешно, кража кур подвыпившими матросами. Это вызвало лавинообразную цепь событий, приведшую к тому, что два члена городского совета приказали открыть орудийный огонь по «Сент-Джону», когда он покидал гавань Ньюпорта. Все это могло бы выглядеть комично, если бы не факт, что имперские чиновники приказали подвергнуть артиллерийскому обстрелу имперский же корабль.

Королевский флот отлавливал все новых и новых контрабандистов. Казалось, что с пойманных нарушителей удастся спросить сполна, но это было непросто осуществить. Население колоний вовсе не считало себя обязанным платить налоги, которые не идут в местный бюджет, и всячески потворствовало купцам, занимающимся контрабандой.

Так, Джон Робинсон, сборщик таможенных пошлин, прибыл в Ньюпорт в начале 1764 года. Этот человек был новым назначенцем министерства, человеком принципиальным и неподкупным, и, когда местные купцы попытались сунуть ему 70 тысяч фунтов, он в гневе отказался от взятки. Те упираться не стали и ушли, а Робинсону вскоре пришлось понять, почему торговцы не выглядели расстроенными. При попытке добиться справедливости в местном адмиралтейском суде он обнаружил, что и судья, и прокурор, и вообще все люди вокруг были, о ужас, родайлендцами со множеством дружественных связей. Как правило, судья назначал слушания в особом порядке, когда Робинсон был в отъезде, а прокурор вообще не утруждал себя посещением заседаний. Дело закрывалось за отсутствием доказательств. Если Робинсону удавалось примчаться на заседание, то конфискованное судно продавалось в итоге его же бывшему владельцу за довольно символичную плату – мало кто желал покупать на аукционах корабли, изъятые лондонскими чиновниками у своего же друга.

В апреле 1765 года Робинсон конфисковал очередное судно – шлюп «Полли». Ближе всего был порт Дайтона в колонии Массачусетс. Наш герой оставил там приз и отправился в Род-Айленд, намереваясь найти там команду для буксировки судна в Ньюпорт, так как в Дайтоне никто помогать сборщику пошлин не желал. Робинсон нашел людей, но по возвращении в Массачусетс их подкараулила группа крепких ребят, весьма доходчиво убедившая родайлендских матросов заняться чем-нибудь другим. Это было наименьшей проблемой – за время отсутствия Джона неизвестные сняли с корабля снасти, якоря и груз патоки, после чего посадили судно на мель и просверлили дыры в корпусе. Пока не ожидавший такой подлости Робинсон раздумывал, что ему предпринять, к месту происшествия явился местный шериф. Сборщик пошлин кинулся к нему навстречу, но представитель закона не моргнув глазом арестовал его – владелец «Полли» требовал компенсации в 3 000 фунтов за испорченный корабль и пропавший груз. Обозленный на весь белый свет в целом и на проклятые колонии в частности, Робинсон провел в тюрьме двое суток, прежде чем в Дайтон прискакали его друзья из Ньюпорта, внеся за незадачливого чиновника немалый залог.

Купцы старательно и изобретательно портили жизнь флоту и сборщикам пошлин – помимо подобных актов практически открытой войны, они отбивали матросов, лоцманов и специалистов, предлагая им большие деньги. Время от времени подстрекались озлобленные толпы, что создавало известные проблемы и никакому примирению, разумеется, не способствовало.

Доходы от принятия Сахарного акта были ничтожны, и премьер-министр Джордж Гренвиль начал говорить о введении дополнительных налогов еще в день его принятия. Неплохой идеей казался гербовый сбор, подразумевающий, что любая бумага, от газет до торговых договоров, должна иметь королевскую марку, приобретаемую за деньги у специально уполномоченных лиц. Слухи о новом законе достигли колоний в 1764 году, и первой реакцией американского населения стали вопросы о том, в каких масштабах будут собираться средства и, самое главное, в какой бюджет они будут направлены.

Получив эти сведения, обеспокоенные представители колоний начали отправлять в Лондон своих представителей. В их числе был, например, Бенджамин Франклин, в феврале 1765 пробившийся с еще тремя людьми к премьер-министру, но Гренвиль, понимающе кивая, лишь повторял, что колонисты должны платить за свою оборону. Парламентеры, в свою очередь, настаивали, что налоги для колоний должен вводить не Парламент, в котором они не представлены, а местные органы самоуправления. Дальнейшие действия со стороны Лондона могли привести к падению авторитета местных правительств, что грозило потерей управления в свободолюбивой Америке.

Если и есть идеальный способ настроить против себя представителя центральной власти, то он подразумевает заявления о том, что этот представитель может и что не может делать в провинции. С этой стороны тактика была избрана на редкость неудачно, и разозленный Гренвиль встал на сторону гербового сбора прочнее, чем когда-либо. Парламент безоговорочно принял его сторону – гнев против колонистов, забывших свое место, объединил всех, и голоса отдельных людей, даже если это был Уильям Питт, безнадежно тонули в реве общего негодования.

Закон был принят 15 февраля 1765 года 245 голосами против 49, причем возражения колонистов не стали даже рассматривать. Получалось, что этот же орган год назад дал жителям колоний время подготовить свои возражения, чтобы теперь возмущенно отказаться их слушать.

Как бы то ни было, король ратифицировал Акт 22 марта, а в первой половине апреля новость дошла и до колоний. Первые полтора месяца там никак на это не реагировали, наблюдая, как будет проходить сбор нового налога. Посмотрев за этим, колонисты стали действовать. 31 мая палата горожан Виргинии вынесла ряд резолюций, суть которых заключалась в том, что Парламент, в котором нет представителей колоний, не имеет права облагать их налогами.

Вначале это не выглядело опасным, но пресса быстро раздула новость по всем тринадцати колониям. Особенно отличился Массачусетс, а именно Бостон, стабильно являвшийся локомотивом мятежных настроений. Основными действующими лицами драмы были Фрэнк Бернард, губернатор колонии, не славившийся особыми способностями или энергией, Томас Хатчинсон, глава влиятельного клана, несколько его родичей и озлобленный народ Бостона.

Все началось с того, что некто Эндрю Оливер, человек из круга Хатчинсона, получил выгодную должность распределителя гербовых марок в колонии. Клан, разумеется, заботился о своих представителях, планомерно выгрызая хлебные места у представителей других, более слабых группировок, но тут ему пришлось изрядно об этом пожалеть.

Небольшая группа из ремесленников, лавочников и одного печатника была сыта по горло как имперскими налогами, так и кликой Хатчинсонов, успешно присосавшейся к государственным кормушкам. Эти люди собирались в одном из трактиров и гордо окрестили себя «Девять лояльных». Очень быстро обнаружилось, что они такие в трактире не одни, и по мере роста численности заговорщиков, а также количества выпитого спиртного, они решили, что лучше бы переименоваться в «Сынов свободы». Под этим именем они и вошли в историю.

Как сугубо английское порождение, Бостон имел в наличии сугубо английские банды хулиганов – с северных и южных окраин города. Все эти люди любили устраивать крупные драки, особенно на день Гая Фокса – персонажа, полностью отвечавшего их миропониманию и идеалам. После того, как в потасовке 1764 года случайно убили ребенка, банды решили, что зашли слишком далеко, и добровольно объединились. Во главе нового образования встал Эбенезер Макинтош, член южной группировки. Таким образом, всех хулиганов города теперь представляло одно лицо, с которым было удобно договариваться.

Заговорщикам ничего не стоило натравить Макинтоша на Эндрю Оливера – последний был в городе довольно известной личностью, прославившейся тем, что долгие годы с командой друзей захватывал самые хлебные должности. Подобные персонажи мало у кого вызывали понимание, а у банд Бостона и подавно. Макинтош, недолго думая, принял роль быка, перед которым помахали красной тряпкой.

Ранним утром 14 августа Томасу Хатчинсону стало известно, что неизвестные повесили на дереве возле одной из площадей чучело Оливера. Дерево было окружено толпой настроенных на драку хулиганов. Хатчинсон таких намеков не оценил и тотчас же приказал шерифу и полицейским убрать чучело, но те отказались. Губернатор Бернард для вида созвал городской совет; там с ним согласились лишь несколько членов, остальные же не восприняли дело всерьез, при этом как те, так и другие рекомендовали воздержаться от каких-либо активных действий, пока не стало еще хуже.

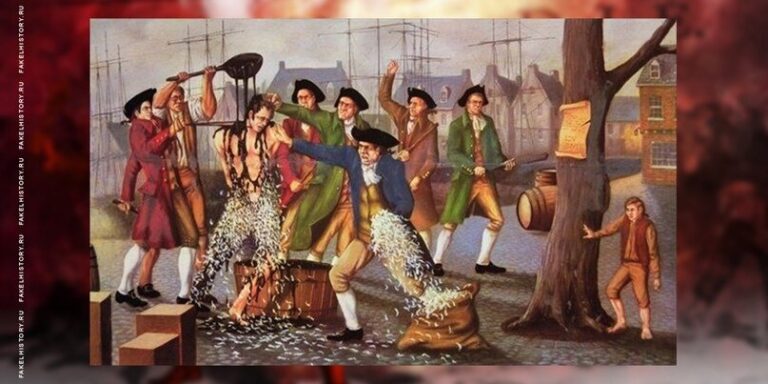

Толпа, вдохновленная бездействием властей, дождалась темноты и, сняв чучело с дерева, промаршировала мимо ратуши, где заседал совет, держа направление на Килби-стрит. Там стояло новое здание, принадлежавшее злополучному Оливеру – он собирался сдавать его по частям мелким лавочникам. Дом окрестили «конторой гербовых сборов» и разгромили его под всеобщую радость и улюлюканье. Затем толпа, обезглавив чучело, направилась к дому самого виновника торжества, выбила в нем окна и уничтожила обстановку. Повсюду звучали призывы найти и убить самого Оливера, но тот к тому времени благоразумно успел скрыться.

Губернатор Бернард, узнав об этом, пришел в ужас и тут же приказал полковнику местной милиции собрать свой полк по тревоге. Тот, не задумываясь, сказал, что не найдет барабанщика, который душой и мыслями не находится вместе с погромщиками, а если и найдет, то барабан сорвут с шеи и наденут на голову. Полковник был абсолютно прав, и губернатору не оставалось ничего другого, как бессильно наблюдать за происходящим. Хатчинсон, являвшийся смелым человеком, вместе с шерифом отправился к дому Оливера, куда и добрался к 11 часам вечера. Вид этих двух людей возбудил в толпе бурные чувства, и оба представителя закона были вынуждены спешно ретироваться, закидываемые камнями и обломками кирпичей и черепицы с дома Оливера.

На следующий день, 15 августа, Оливера посетила делегация из состава «Девяти лояльных», предложившая отказаться от должности распределителя гербовых марок. Оливер был всего лишь охочим до денежных должностей бюрократом, которому произошедшего хватило сполна, и он согласился с доводами быстрее, чем успел их выслушать. Следующим оказался Томас Хатчинсон, которого по понятным причинам никто не любил. Гордый, храбрый, воплощающий в себе качества ненавистной английской аристократии, он был отличной целью как для среднего класса ремесленников, так и для уличных банд.

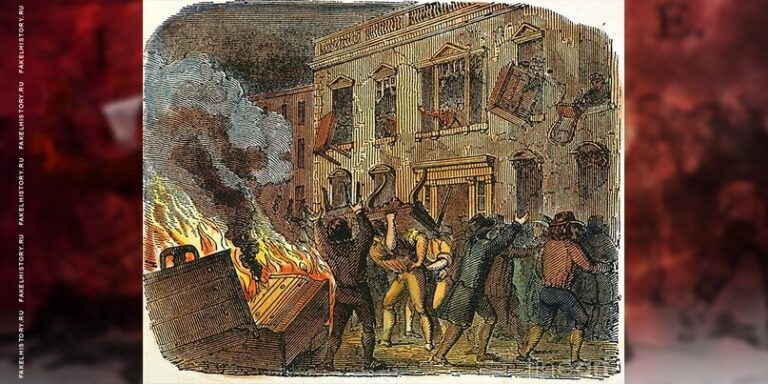

Вечером 26 августа на Кинг-стрит собралась толпа внушительных размеров. Все как один выкрикивали лозунг «Свобода и собственность!», что в те времена, как правило, означало желание разгромить несколько частных домов. Людская масса разделилась на две части – первая группа двинулась к дому маршала адмиралтейского суда. Тот, к счастью для себя, являлся всего лишь арендатором, к тому же, его не было дома, а владелец жилища, перепуганный не на шутку, дрожащим голосом предложил толпе не заниматься погромами, а лучше угоститься пуншем в ближайшей таверне – разумеется, за его счет. Охочие до спиртного погромщики сочли эту идею разумной и, посетив трактир, двинулись к дому заместителя предыдущей жертвы, который и подвергся разгрому.

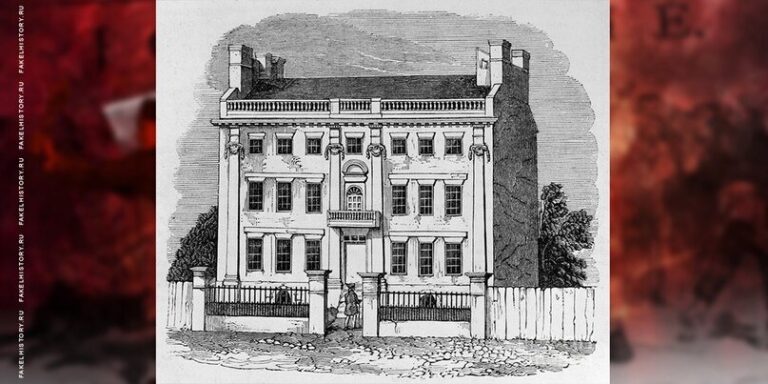

Другая часть толпы тем временем громила жилище таможенного ревизора. Главной же целью был красивейший особняк Томаса Хатчинсона, который незадолго до этого ужинал со своей семьей, – надо думать, в крайне напряженной обстановке. Родственники главы клана благоразумно скрылись куда подальше незадолго до появления орды, но сам Хатчинсон посчитал подобное поведение ниже своего достоинства. Он предпочел невозмутимо дожидаться погромщиков в гостиной и поглядывать на часы, поглаживая шпагу и заряженный пистолет.

Возможно, Хатчинсон-старший и погиб бы смертью Грибоедова в этот день, но к нему вернулась старшая дочь, и сообщила, что отказывается уходить без отца. Прикинув, что именно могут сделать сливки бандитского общества с этой, весьма симпатичной особой, он грустно посмотрел на шпагу, затем на пистолет, затем еще раз на шпагу, и опять на пистолет, и, чертыхнувшись про себя, направился к заднему выходу. Толпа была уже близко, и гордому Томасу Хатчинсону пришлось убегать от поймавшего кураж народа садами и задворками.

Упустив главу клана, погромщики не сильно горевали. Уничтожив или экспроприировав движимое имущество в доме, они с методичностью муравьев приступили к ликвидации недвижимого. Толпа работала с завидным энтузиазмом. Наконец, взошло солнце, погромщики сочли, что сделанного достаточно, и начали расходиться по домам. От некогда прекрасного особняка оставалось лишь несколько ободранных кирпичных стен.

На следующий день волна бунта схлынула так же внезапно, как и родилась – люди смирно разошлись по домам и больше не делали попыток повторить вчерашнее. Губернатор созвал милицию, и она патрулировала город еще несколько недель, напряженно следя за сохранением порядка.

Так две крупнейшие колонии выразили недовольство относительно Акта о гербовом сборе. Степенная плантаторская Виргиния вынесла резолюцию о том, что Парламент повел себя неподобающе для органа, состоящего из истинных джентльменов. Массачусетс, вотчина купцов, лавочников и ремесленников, воплощение чаяний среднего класса, отреагировал проще и доходчивее, организовав погромы. Колонии медленно, но неотвратимо выходили из-под британского контроля.

Автор текста – Тимур Шерзад

Источник — https://dzen.ru/a/ZUiqWfsLUWHxoUD5