Балтийский флот перед русско-японской войной: часть II — аналитика

А теперь аналитика, как обещал к рождеству. Сравним, на что был способен Балтийский флот в описываемый период (напомню у меня это середина 1902 года) по сравнению с флотами вероятных «друзей». И как строилась кораблестроительная программа и можно было ли немного ее скорректировать за те же деньги?

Первая часть в которой мы рассмотрели корабельный состав и структуру Балтийского флота здесь.

Содержание:

Бытует мнение, что русский флот в начале ХХ века занимал 3 место, в мировом рейтинге уступая только Великобритании и Франции. В принципе так оно и было, так на середину 1902 года только эскадренных броненосцев было 18 штук (правда 4 только готовились к сдаче или находились в ремонте или резерве), еще 8 либо достраивались на воде, либо готовились к спуску. Но они были распределены между несколькими театрами и на каждом из них не имели превосходства над вероятным противником. Хотя стоит отметить, что понятие вероятный противник достаточно относительное, прежний враг может стать другом (как было с англо-саксами в Первую мировую), а друг врагом (как с кайзеровской Германией тогда же)– вот вся суть геополитики. Для начала рассмотрим, что могло противопоставить командование флотом «заклятым» друзьям, в таком же аспекте по театрам.

БАЛТИЙСКОЕ МОРЕ

Назначать врагов на Балтике легко, то сути это были все страны, но не смотря на «родственные» отношения между Николаем II и Кайзером – Германия всегда была наиболее явным врагом, правда не забывали и «нейтральную» Швецию и Великобританию. После решения об усилении сил на Дальнем Востоке, возник вопрос о создающейся беззащитности Балтийского моря. Однако руководство продолжало декларировать заветы Николая I, «быть сильнее союза соседних держав на Балтике» должно оставаться руководящей идеей и впредь. С этой целью потребность Балтийского моря в соответственных боевых судах должна быть удовлетворена независимо от экстренной постройки судов для нужд Дальнего Востока. В реальности же это было невозможно, как было решено на ведомственном совещании 12 декабря 1897-го года — принимая во внимание, что «на главном театре должны быть расположены и главные силы», каковым в данное время следует признать Дальний Восток, силой обстоятельств в Балтийском море в нашей будущей кораблестроительной деятельности следует ограничиться постройкой только судов береговой обороны. Все же остальные усилия должны быть направлены для пополнения наших нужд на Дальнем Востоке».

Таким образом задача сосредоточения флота на Дальнем Востоке против Японии заслонила собой, стремление противодействовать возрастающему морскому могуществу Германии. Однако, по мере того, как постройка судов приближалась к норме, дающей перевес над японским флотом, германский вопрос вновь был выдвинут. Серьезное усиление планировалось начать, только начиная с 1905 года, при том Балтийский флот оставался резервом для Дальнего Востока. Но полностью программа развития флота появилась только в 1903 году, в частностью особенностью программы 1903–1923 годов являлось отделение минной обороны побережья от линейного флота, до этого такая позиция официально не декларировалась, хотя в принципе и до этого, именно на миноносцы и ложилась оборона побережья.

Теперь сравним, что мог противопоставить Балтийский флот флоту кайзера в 1902 году. Как мы знаем из части I на Балтике флот Российской империи мог выставить «здесь и сейчас» только 2 эскадренных броненосца и 3 броненосца ББ типа «Адмирал Ушаков» (при условии что корабли Средиземноморского отряда не смогли вернуться из-за блокады проливов), в течении месяца вполне было возможно вытянуть из ремонта «Сисой Великий» и полностью укомплектовать два новейших броненосца «Ретвизан» и «Победа». Ни «Петр Великий» который 4 года торчал в Кронштадте без артиллерии главного калибра, не достраиваемый «Цесаревич» и «Ослябя» в ближайшее время привести в боеготовое состояние не было возможно. И того в случае конфликта с Германией, на Балтике могли оперировать 7 броненосных корабля. Плюс 7 совершенно устаревших броненосца которым соваться в эскадренный бой было противопоказано, и из-за скорости которой бы они сковывали действия наиболее боеспособных сил, так и устаревшие артиллерии, при том два из них вообще относились к батарейным броненосцам. Из крейсеров так же могли применяться только «Память Азова», так же снятый с переоборудования «Дмитрий Донской», бронепалубники «Светлана» и «адмирал Корнилов», а так же 3 минные крейсера и часть миноносцев.

Остальные «боевые» корабли вроде, «герцогов-адмиралов», «Пожарских», «Рынд» и безбронных крейсеров, годились в лучшем случае для службы брандвахтой. Не о какой минно-артиллерийской позиции которая была в первую мировую речи быть не могло, мало того на Балтике вообще не было минных транспортов, поэтому оперативно заграждения поставить не смогли бы, а минные плотики которые могли были использоваться «оперативностью» не блистали.

А теперь, что могла применить Германская империя. Основу броненосного флота составляли достаточно новые корабли типа «Кайзер Фридрих III» и «Бранденбург» соответственно 5 и 4 ед. Кроме того восьмерка броненосцев береговой обороны типа «Зигфрид» в известной степени являлись альтернативой эскадренным броненосцам. Правда у этих кораблей был один существенный недостаток в виде 240 и 280-мм орудий ГК, русские корабли имели 14х305-мм и 15-254-мм, но по сумме залпа они все равно уступали, к тому же артиллерия у части кораблей была устаревшая. Кроме того в компании могли принимать участие 2 современных броненосный крейсера «Принц Генрих» и «Фюрст Бисмарк», а так же десяток бронепалубных крейсеров. Так германцы имели 17 крупных миноносцев S. 90 и десяток крупных миноносцев серии D которые так же могли быть задействованы.

Кроме того охрану побережья непосредственно Германии могли осуществлять — устаревшие «Король Вильгейм» бывший броненосец, который разжаловали в броненосные крейсера в 1895. Та же история с двумя бывшими броненосцами «Кайзер». Так же в водах метрополии могли остаться 3 броненосца типа «Саксония», с почти сотней миноносцев и миноносок, это было важно в связи с тем, что Франция связанная договором с Россией вероятнее всего с удовольствием воспользовалась случаем поквитаться за Седан.

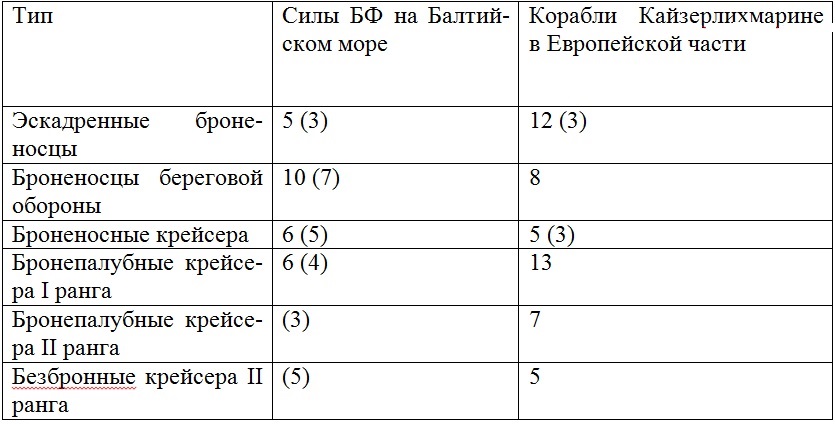

Таким образом, соотношение было бы следующие, в скобках корабли которые могли бы быть введены в течении месяца или устаревшие корабли не способные к активным действиям.

Соотношение Германского флота и сил флота на Балтике на 1.07.1902 г.

То есть по сути даже в случае вступления Франции как союзника в войну, немецкий флот может зайти в Балтику и разнести все к чертям собачим, русский флот будет отстаиваться под батареями Кронштадта, и при этом морские силы не смогут противодействовать армии которая прорывается в Прибалтике. Мой вердикт – силы на Балтике имеют почти нулевое значение как морская сила в случае нападения Германии, наш флот потеряет инициативу со всеми вытекающими последствиями.

СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ

Тут не имеет смысла даже создавать какие то таблицы. Наиболее вероятным противником там мог быть британский флот, ну или в крайнем случае Австро-Венгерский или итальянский. Было понятно, что любой из флотов обозначенных держав просто «затопчут» килями единственный броненосец, устаревший броненосный крейсер, две канонерки и пяток миноносцев.

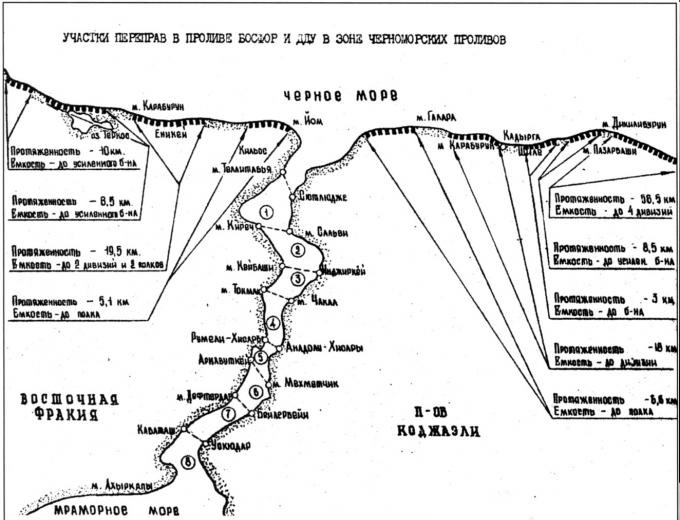

Правда ситуация могла быть иной в случае подхода Черноморского флота, это могло произойти в двух случаях – десантной операции на Босфоре и разрешение Турции на проход флота.

В первом случае первый план был разработан еще в 1885 году, силы состояли из транспортной эскадры из 59 пароходов вместимостью в 48000 человек. Для прикрытия транспортного отряда Черноморский флот располагал весьма небольшим числом боевых судов: две пловучих батареи («Поповки» — круглые суда, построенные в 1870-х г.г. по проекту адмирала Попова), мало пригодные для действий в море, два ветхих корвета и сравнительно хорошие корабли — одна шхуна и крейсер «Память Меркурия».

Последние предназначались для постановки и охраны минного заграждения у Босфора, совместно с 4 миноносками. В виду недостатка средств флота намечалось, кроме того, вооружить судовой артиллерией несколько коммерческих пароходов. Конечно вероятность успеха такой операции в связи с сильным на тот момент турецким флотом была небольшая, не смотря на вносимые в течении несколько лет коррективы в основном связанные с усилением отряда, достаточно напомнить что 4 броненосца типа «Синоп» строились именно под такую задачу.

В 1896 году, вследствие осложнения дел в Турции, мысль об осуществлении операции на Босфор встала во весь рост. План десантной экспедиции, разработанный вице-адмиралом Копытовым и его штабом предполагал использование почти всех боеспособных на тот момент морских сил – 6 броненосцев, крейсера «Память Меркурия», одной – двух канонерских лодок, 2 минных крейсеров , стольких же транспортов и 10 миноносцев.

Состав войск:

- 13 — пех. дивизия.

- 15 — пех. дивизия.

- 4 — стрелк. бригада.

Расчет мобилизации, включительно с посадкой войск и съемкой флота с якоря — 12 часов, через такой же срок погруженный десант мог выйти по назначению. Операции подготовки высадки и ее выполнения — были разработаны во всех деталях.

В дальнейшем приготовления к экспедиции не прекращались, при чем следует отметить, что в течение пребывания на посту главного командира адмирала Копытова разработка планов ее велась особенно тщательно. Но имевшая место в 1902 году военно-стратегическая игра выяснила, что существующая подготовительная организация десантной экспедиции требует пересмотра и усиления. Так комиссией была указана необходимость постройки 12 малых броненосцев, из коих 6 — в ближайшее 5-тилетие. Так же намечено построить 4 воинских транспорта для обеспечения перевозки войск первого эшелона и заключить особые договоры для той же цели с пароходными обществами. То есть успех прорыва вызывал большие вопросы и если бы даже он состоялся то вероятность, что все 7 броненосцев выжили бы или хотя бы сохранили боеспособность под арт.огнем береговых батарей вызывает сомнения.

Вариант безопасного прохода Черноморского флота конечно более невероятный, чем прорыв, но имеет место быть при определенных условиях. Например, когда речь пойдет об ослаблении какого то общего противника, например Италии или Автро-Венгрии. Если в первом случае каких то серьезных недомолвок между Итальянским королевством и Российской империей непредвидиться, то во втором случае Турция из-за разногласий по поводу возможно захвата турецких земель «лоскутной империей» (как это и произошло в 1908 году когда аннексировали Боснию и Герцеговину) вполне могли пойти на проход флота. К тому же уход кораблей с Черного моря Османской империи так же был на руку. Но это все гипотетическая ситуация, а в реальности силы Российского флота на Средиземном море на 1.07.1902 года не представляли серьезной угрозы не одной из стран региона.

ТИХИЙ ОКЕАН

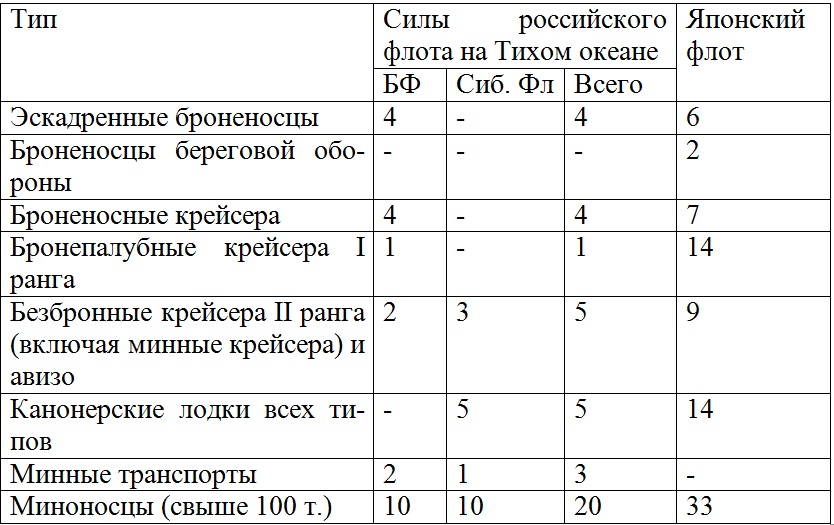

К сожалению русские силы потеряли превосходство на японским флотом еще в 1898 году. Не смотря на усиление Тихоокеанской эскадры большого сокращения разрыва к 1902 году не было. Уже к этому периоду Япония имела все заказанные броненосцы и большинство крейсеров, соотношение сил представлено в таблице.

Соотношение Японского флота и Тихоокеанской эскадры и Сибирской флотилии на Тихом океане на 1.07.1902 г

То есть в принципе если бы сложились обстоятельства таким образом, что Япония напала бы в середине 1902 года, результата был бы таким же. Мало того последствия для Японии были бы даже меньше. Конечно можно вспомнить о снарядах с пикриновой кислотой (знаменитой Шимозой) которых бы скорее всего у японцев не было в таком количестве, но превосходство было подавляющим:

- во первых в самой Порт-Артурской эскадре сил были меньше;

- во вторых Владивостокского отряда крейсеров как такового не было и не факт, что они бы в то время были во Владивостоке;

- отослать на Дальний Восток Россия в течение года вообще ничего не могла.

То есть тут ситуация такая же как и на Балтике, а точнее хуже.

Как вывод Балтийский флот не на одном из морских театров не имел возможности оказать достойного отпора, колосс на глиняных ногах. А теперь на частном примере рассмотрим почему так.

НЕРАЦИОНАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И СРЕДСТВ

К сожалению я не могу пойти по пути уважаемых коллег когда из воздуха берутся деньги на развитие флота. Поскольку понимаю что бюджет государства конечен и что бы откуда то взять, надо у кого то отнять. Поэтому будем танцевать от сумм которые уже есть, а тут появляется резерв.

Дело в том что за период 1895 – 1902 образовывается дыра связанная с постройкой сразу 3 кораблей которые не неся никакой боевой ценности «сожрали» огромные деньги которые были выделены на развитие Балтийского флота. К сожалению это было связано с идиотизмом ГМШ и лично императора с его прихлебателями. Речь идет о следующих кораблях:

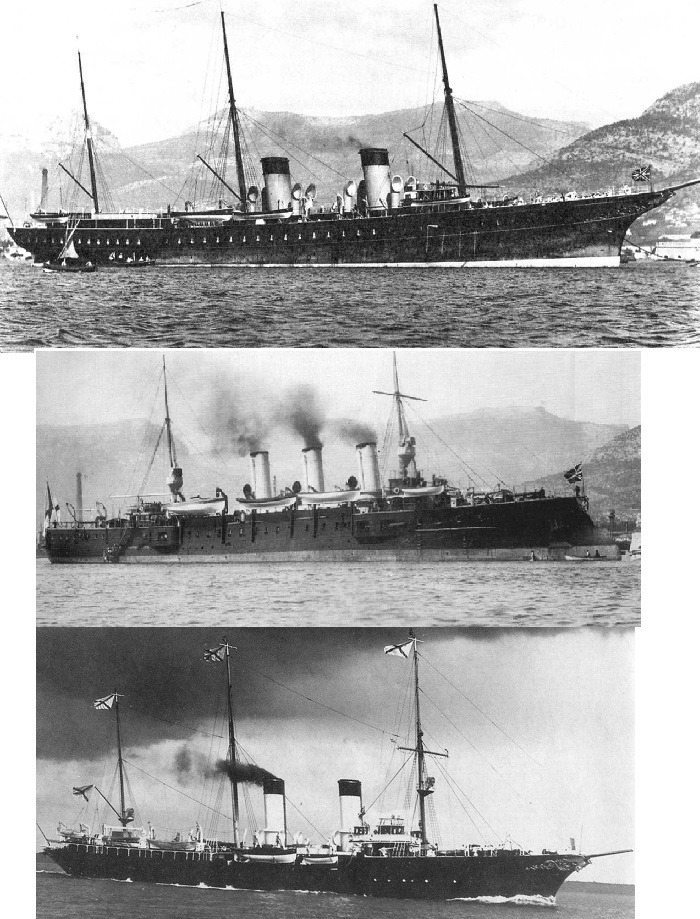

- яхта «Штандарт»;

- крейсера-яхты «Светлана» и «Алмаз»

Разберемся сначала в чем идиотизм.

По первой, в составе флота с 1891 года была яхта «Полярная звезда», она соответствовала всем требованиям, предъявляемым к кораблям такого класса. 106,5 метра в длину, скорость в 17,5 узла – достойный корабль для императора великой державы, так же были корабли более низкого ранга. Но.. не знаю как там с достоинством Николая Александровича и его «папа», но вдруг решили построить еще один более крупный корабль, ни какой необходимости в этом не было. Стоимости «Штандарта» 3 964 286 руб., тогда как строившийся одновременно с ней крейсер I ранга «Память Азова», имевший скорость всего 17 уз, обошелся в 3 690 254 руб., включая стоимость артиллерии.С учетом увеличения водоизмещения в 1,5 раза предполагаю, что стоимость бесполезного «Штандарта» была в районе 5000000 рублей. Надо как бы заметить что идея постройки ее было инициировано в том числе и адмиралом Российского флота Алексеем Александровичем, это тело сыграло в целом страшную роль, за что даже не сел – похоже на современную ситуацию, не правда ли?

Далее еще один «уникум» крейсер «Светлана» — яхта-крейсер для Великого князя Генерал-Адмирала Российского флота Алексея Александровича. Стоимость яхты оценивалась 2986836 со всем. То есть 2 569 141 рубля за (постройку во Франции) плюс 181 970 рублей за артиллерийское и 35 725 рублей за минное вооружение. Кроме того, «Список» не указывает стоимость ее комплекта боевого снабжения, но по иным имеющихся аналогам можно предположить, что она составляла еще около 150 000 рублей по артиллерийской и около 50 000 рублей по минной части (спасибо коллеге Стволяр за дополнение). Кстати изначально думали что это будет минзаг на 300 мин, но «семь пудов августейшего мяса» потребовал устроить на борту заградителя апартаменты для него. Это, а также требование довести скорость корабля до 18 узлов привело к тому, что в сентябре 1893 года старший судостроитель Э. Е. Гуляев представил на рассмотрение МТК два проекта с водоизмещением уже 1560 и 2800 т. К тому времени Великий князь высказал ещё одно пожелание – построить для него яхту, которая могла бы сопровождать в море императорскую яхту «Полярная звезда». Боевая ценность корабля при этом уже не играла первостепенной роли. В итоге водоизмещение будущей «яхты» увеличили до 4000 т, и корабль получил статус крейсера 1-го ранга, при том боевая ценность его была невысока.

И еще одна яхта «Алмаз» — которая также строилась для Алексея Александровича, не смотря на то что в итоге этот корабль сыграл определенную роль в истории флота изначально он был так же бесполезен. Да и цена в 2 млн. была слишком высока.

Итого мы имеем больше 9 млн. рублей на игрушки для высокопоставленных особ, с занятием производственных мощностей и людских ресурсов:

«Штандарт» строился на Верфи Бурмейстер и Вайн Burmeister & Wain (Дания);

«Светлана» на верфи Forges et chantiers de la Méditerranée (Франция);

«Алмаз» — Балтийский завод, Санкт-Петербург.

А сколько строил самый успешный броненосный крейсер «Баян»? Его одна тонна стоила 897 руб. или 6606405 руб за весь корабль. Кроме того за эту сумму можно было заказать два крейсера типа «Боярин» (ну если так хочется в честь мамы загрузить датские верфи). То есть идиотизм процветал, но мы же понимаем что изменение программе не возможны –власть не пойдет на то что бы попа сидела не на мягком кресле, не тогда не сейчас. Поэтому подходим к реальной альтернативе.