12 Апостолов. Нереальная альтернатива по скрещиванию дохлого ужа и старого ежа

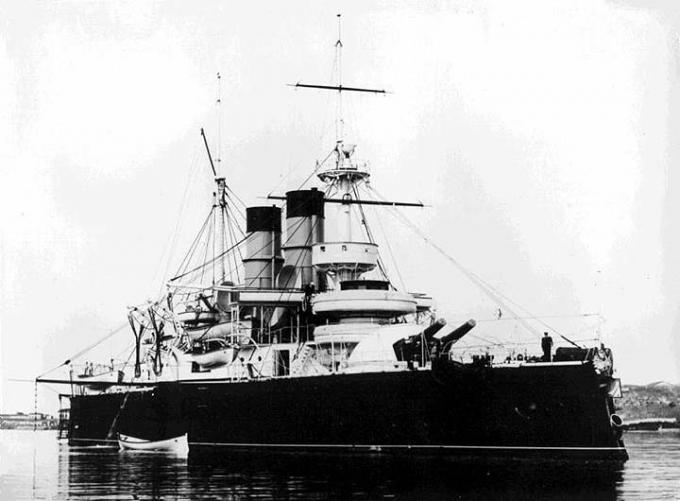

В 1908-ом году, пятнадцатилетний ЭБР «Двенадцать Апостолов» был выведен из боевого состава Черноморского флота и хотя по штабным документам корабль числился аж линкором резерва, уже к 1910-му году он превратился в абсолютно небоеспособный блокшив. На нем отсутствовали артиллерия, одна труба и было снято множество дельных вещей. На корабле оставалось около 50 человек штатной команды, а кроме них в кубриках и каютах проживали экипажи подводных лодок.

Вот впечатления начальника штаба флота контр-адмирала Новицкого: «Линейный корабль «Двенадцать Апостолов» представляет что-то невозможное. Корабль имеет командира, 40 человек команды и служит для житья дивизиона подводного плавания. Но на корабле всем владеет начальник этого дивизиона. Что делает командир, для меня совершенно непонятно. Корабль в запустении, везде грязь».

О таком понятии как дисциплина, на корабле похоже даже не вспоминали, поскольку его «экипаж» теперь формировался из злостных нарушителей дисциплины и «политически неблагонадёжных элементов» списанных с других кораблей ЧФ.

Понятно, что сей «резервный линкор» был настоящей занозой в заднице у командования флотом. Поэтому, нет ничего удивительного, что уже в марте 1911 г. превращённый в гадюшник красивейший в прошлом броненосец ЧФ «передали в порт», а через месяц, 4 апреля, последовал приказ за № 99 об исключении его, вместе с пятью номерными миноносцами-ровесниками, из списков кораблей флота. ИМХО, корабль даже по нормативам того времени недослужил и явно был достоин лучшей участи. Разбирать броненосец начали только в 20-е годы.

Но, это РИ. Теперь, АИ. Надеюсь, забавная.

Как известно, в первое десятилетие 20-го века во всю назревал вал противоречий на Балканах, вылившийся в две т. н. Балканские войны (1912-1913г.г.). Войны эти уже в который раз выявили совершенно нетерпимое положение с Проливами. Действительно, чтоб активно влиять на Балканские дела всей мощью своих вооружённых сил, России стратегически важно было обеспечить беспрепятственный проход кораблей ЧФ через Босфор и Дарданеллы.

Это в России понимали всегда и это понимание, по известным причинам обострилось до чрезвычайности едва на Балканах начала накаляться политическая обстановка. В высшем военном и политическом руководстве Российской Империи задача овладения проливами без сомнения стояла в числе наипервейших и наиважнейших. Это была стратегическая цель, за которую некоторые деятели Империи готовы были «души заложить» в т. ч. и лукавым англичанам.

Но, добиться политического признания стратегических интересов и осуществить своё право удовлетворить эти самые интересы, вещи несколько неоднородные. Для этого нужны серьёзные инструменты. И одним из них должен был стать специализированный артиллерийский корабль, изначально заточенный не для морских баталий, а для разрушения турецких береговых укреплений в зоне проливов.

Использовать для этой цели обычную морскую артиллерию линкоров было не слишком рационально сразу по нескольким причинам:

Во-первых, огромный объём предстоящей работы по берегу, обещал легко превысить ресурс стволов орудий линейных кораблей ЧФ, который мог потребоваться для использования по прямому назначению в любой момент. А ведь в 1911 году на весь ЧФ осталась лишь одна бригада ЛК.

Во-вторых, линкоры с их осадкой, далеко не всегда могут подойти к берегу на оптимальное расстояние.

В третьих, башенные установки линкоров додредноутной эпохи, имели очень небольшой угол возвышения и соответственно могли вести по фортам и укреплениям лишь настильный огонь, поражающий их в наиболее защищённые фронтальные части и не причиняющий никакого вреда фортам изнутри. А ведь именно оттуда огонь по нашим кораблям и десантам будут вести турецкие гаубицы и мортиры. Не зря в «стародавние» времена в составе флота российского имелись т. н. «бомбардирские суда» вооружённые 2, 3 и даже пятипудовыми мортирами.

И вот, когда возникла идея перестроить два устаревших ЭБР «Двенадцать Апостолов» и «Синоп» в бомбардирские корабли предназначенные для разрушения укреплений проливов, выяснилось, что сделать это сравнительно задёшево не получается по причине полного отсутствия подходящей корабельной артиллерии. Старые пушки были уже демонтированы с броненосцев по износу, а изготовление новых «старых» не представлялось возможным. Пушки же нового поколения для установки на эти броненосцы не годились. Кроме того, имея угол возвышения всего в 15 гр. артустановки броненосцев для новой своей ипостаси принципиально не подходили.

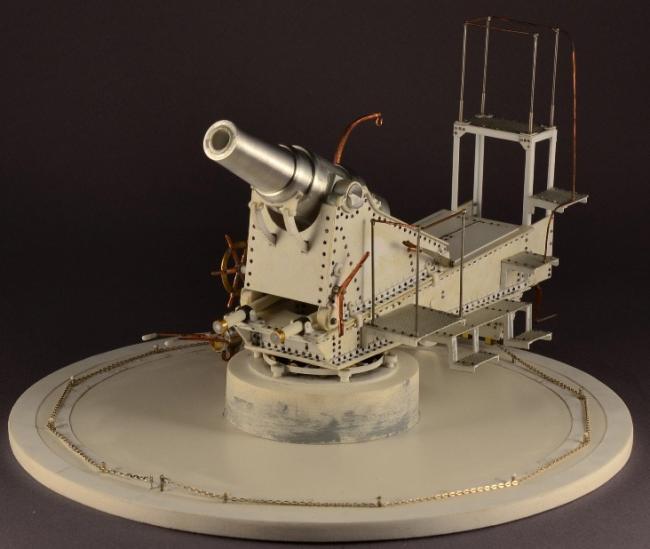

Тем не менее, проблему вооружения решили сравнительно быстро. Все заинтересованные лица как-то сразу и вдруг вспомнили о могучих одиннадцатидюймовых (280 мм) береговых пушках обр. 1887 г. и мортирах обр. 1877 г. того же калибра. Причём, если первые в доктрину предполагаемого использования вписывались не важно (большой вес, большое значение для береговой обороны и опять-таки маленький угол ВН (всего 20 гр.), то вторые им не только полностью соответствовали, но ещё и имелись в наличии в приличном количестве, и боевые качества их (как береговых орудий) уже не так чтоб впечатляли (а вот угол ВН мортиры имели самый подходящий – аж 65 гр.), да и выпуск этих самых мортир был прекращён сравнительно недавно – только в 1906-ом году.

Я когда читал об этих мортирах у Широкорада, просто недоумевал от его логики. Объясню. Поскольку 280 мм мортира умудрялась попасть в неподвижную цель размером 12х14 метров лишь одним снарядом из 12, уважаемый Александр Борисович объявил эти орудия абсолютно бесполезными, намекнув на слабоумие людей, решивших при помощи такой артиллерии защищать береговые крепости империи. Я же, не веря в слабоумие военных того времени (как впрочем и любого другого), подозреваю, что борьба с кораблями противника была лишь одной из задач мортир и при том отнюдь не главной (хотя, японцы нет-нет да топили сухопутными орудиями в т. ч. гаубицами и мортирами наши кораблики на Порт-Артурском рейде). Состоящие на вооружении береговых крепостей мортиры, скорее всего, предполагалось использовать прежде всего как средство направленное на противодействие высадке десантов и как противоштурмовую артиллерию. И та и другая задачи не требовали особой точности, зато противнику напротив было никак не избежать чрезвычайно большой скученности транспортов, высадочных средств и живой силы, что создавало для мортир идеальные условия работы «по площадям». А уж каких бед мог наделать одиннадцатидюймовый чемодан, разорвавшись относительно точно на участке высадки батальона морского десанта в нужный момент, жутко даже себе представить. Коса смерти над пляжем. Помните эпизод высадки из «Рядового Райана»? Один удачный «бдыщ!» 11-дюймового чемодана со шрапнелью и на данном участке побережья немедленно воцаряются мир и покой как… в лавке мясника. И что особенно важно – стреляют-то мортиры с закрытых позиций. Откель – х.з. с кораблей не видать.

Понимание этого предназначения береговых мортир не позволяло списать их до 20-х годов 20-го века!

Кстати, 8 280 мм береговых мортир обр. 1877 г. Кронштадтского мортирного полка, сыграли отнюдь не последнюю роль в капитуляции сильнейшей крепости Австро-Венгрии Перемышль. А того же типа мортиры, оставшиеся на территории Финляндии после её выхода из состава Российской Империи, обороняли линию Салпа. Вот такие позиции остались от тех мортир до наших дней. Всё по-фински капитально. Не хватает только самой мортиры внизу и густой маскировочной сетки сверху. Дата постройки – 1940-ой год!

А это позиции таких же береговых мортир под Владивостоком (судя по форме, фотографировали проклятые интервенты).

Порт-Артур столь мощных «аргументов» во время Р-Я войны не имел и его защитники очень сетовали, что при чрезвычайно сложном рельефе местности, обычные пушки, не способные бить отвесно, практически бесполезны.

Ещё один аргумент в пользу скудоумия артиллеристов того времени по версии Широкорада – шрапнель, к началу ПМВ непременно входившая в боекомплект мортир всех типов. А разве не шрапнель самое эффективное средство выкашивать японцев из тех самых складок местности со сложным рельефом? Доты японцы во время высадки и штурма наших крепостей на себе не таскали и то, что было бы безусловно уместно для тяжёлой артиллерии осадных парков (мощные фугасы, броне и бетонобойные бомбы), для мортир береговых крепостей (и не только береговых) было вовсе не так актуально.

В общем, мортиры эти были в наличии, и ничто не могло воспрепятствовать вооружению ими пары специализированных кораблей.

Кстати, ежели кто-то думает, что мортиры имеют специфически небольшую дальнобойность, спешу успокоить – по дальнобойности мортира обр. 1877 г. практически не уступала «родному» 12“ ГК ЭБР «12 Апостолов» (8.7 км против 9.1).

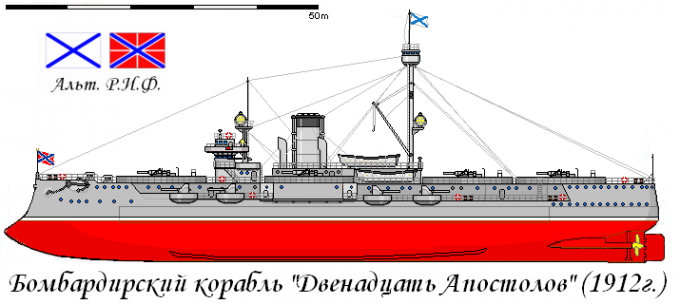

Первоначально, мортиры предполагалось просто установить парами на поворотных столах «родных» барбетных установок броненосца. Но, после демонтажа старой артиллерии после вывода броненоцев из боевого состава флота, и сами столы и все их механизмы были напроч либо испорчены либо так же демонтированы. Фатальная разукомплектованность не позволяла снова вернуть их к жизни по разумной цене и в разумные сроки. Поэтому, пошли по наиболее доступному пути — решили просто разместить мортиры на палубе — по сухопутному. И это было не плохо, поскольку учитывая, что полный вес мортиры всего 26 т. то даже если эту цифру удвоить за счёт подкреплений палубы, демонтаж штатных барбетных артустановок броненосца позволял снизить осадку и при необходимости подходить к берегу гораздо ближе.

Даже очень приблизительно, выигрыш в весе при замене двух двухорудийных барбетных установок на 4 береговые мортиры (с учётом необходимых подкреплений и собственных противоосколочных барбетов) составлял более 100 тонн!

Правда оставалась ещё одна проблема – компоновка. Дело в том, что береговые мортиры не очень-то утруждали себя экономией пространства. Диаметр круга обслуживания одной мортиры (внутри которого и она сама вращалась и расчёты работали без стеснения) был достаточно велик. И сократить этот метраж до диаметра прежней барбетной установки не представлялось возможным в силу конструктивных особенностей орудия, откат которого осуществлялся по длинной поворотной раме, вращавшейся вокруг оси закреплённой на фундаменте.

В результате невеликой по объёму, но напряжённой работы, в плане её срочности, удалось ограничить круг обслуживания 12-ю метрами в диаметре с учётом противоосколочного барбета. (Конечно, если прикинуть размеры этого круга глядя на вышеприведённые фото, взяв за ориентир длину ствола в 3 метра, вполне можно было уложиться и в круг диаметром метров 8-9, но я брал с запасом).

Проще всего размещалась носовая мортира. Заменить одну установку ГК ЭБР на одну мортиру было не сложно. Гораздо труднее было разместить две мортиры с 12-метровыми кругами обслуживания на месте одной (7-метровой в диаметре) кормовой барбетной установки. Рассматривался даже вариант перехлёста ближнего круга дальним и соответственно ограничения угла ГН ближней к миделю кормовой мортиры. Выручило то, что размер палубы в принципе позволял этого не делать, а подкрепления фундаментов двух мортир занимали значительно меньше места под палубой чем подпалубные же конструкции и подкрепления одной прежней установки ГК.

Но, останавливаться лишь на трёх орудиях флот не собирался. От инженеров требовали обеспечить размещение четырёх мортир и точка (естественно обеспечив надёжность крепления и функционирования этих орудий в условиях морской эксплуатации – качки и влажной среды).

Чтоб выполнить поставленную задачу, первоначально предполагалось перепланировать носовую часть верхней палубы корпуса под две мортиры – как на корме и при том с большим нахлёстом, для чего требовалось сократить носовое котельное отделение, перенести ближе к миделю надстройки и проч. Вариант посчитали слишком трудоёмким. Вместо него, нашли другое решение. Мортиру разместили над котельными отделениями, со смещением на левый борт насколько это было возможно – так, что противоосколочный барбет круга обслуживания встал вровень с наружной стенкой верхнего каземата, лишённого брони, немного увеличенного по габаритам и теперь выступающего за пределы борта корпуса. Такая схема позволила ничего не переделывать в первом КО, ничего не переделывать ни в боевой ни в ходовой рубках. Единственно на что пришлось пойти, это вспомнить предложение строителя броненосца Ратника, по сведению дымоходов всех КО в одну общую трубу и вывести эту трубу (увеличенного размера и овального сечения) с большим смещением к правому борту. Наверное, это мог бы быть первый в нашем флоте несимметричный относительно продольной оси корабль.

Развитые крылья мостика демонтировали (на эскизе внизу видно, что крыло левого борта загораживает приличную часть сектора обстрела).

Для удобства размещения подкреплений под этой мортирой, из прилегающего КО была демонтирована одна пара котлов, что несколько снизило вес СУ.

Так же для снижения веса и соответственно осадки, были полностью разбронированы верхние казематы (на нижних поменяли броню на вдвое более лёгкую, крупповскую с тем же уровнем защиты), фок-мачту обрезали по прожекторную площадку, а на существенно облегченной за счёт рангоута грот-мачте (без которой было не обойтись т. к. она служила основой кран-балки для спуска шлюпок на воду) разместили новый марс с ПУАО.

Задымление расположенного позади дымовой трубы марса проблемой не считали, поскольку вести огонь на ходу не предполагалось (применительно к береговым мортирам это бессмысленно), а в статичном состоянии, было совершенно не важно как относительно друг друга расположены труба и мачта с ПУАО – тут всё зависело исключительно от направления ветра.

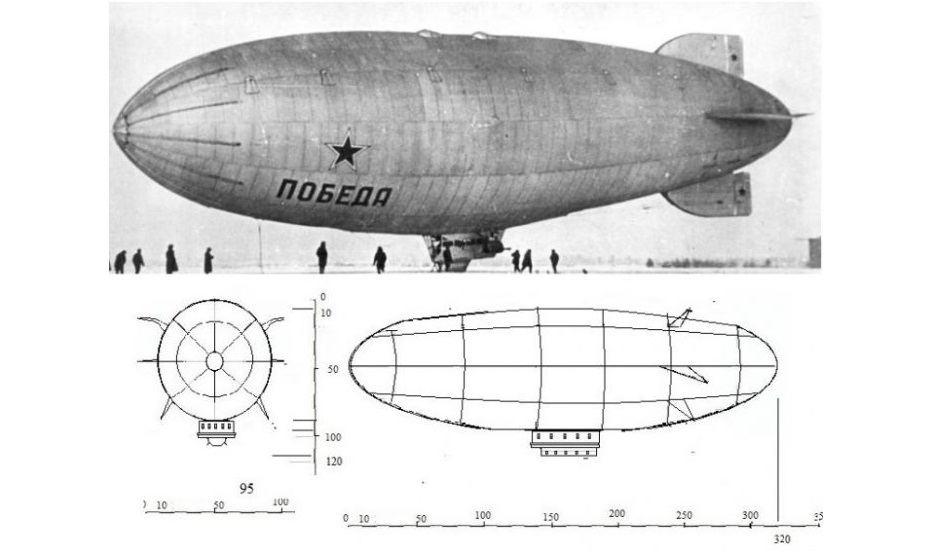

Впрочем, в ходе испытаний, высоту марса посчитали недостаточной для качественной корректировки артогня по высокорасположенным береговым целям и, учитывая технический прогресс, на втором модернизируемом броненосце «Синоп» вместо центральной мортиры, на её «круге обслуживания» разместили оборудование для развёртывания и подъёма аэростатов с артиллерийскими наблюдателями. В состав аэростатного оснащения «Синопа», помимо газогенератора и лебёдок, включили один стандартный сферический шарльер русских воздухоплавательных отрядов старого типа объёмом 640 куб/м., два новеньких, не склонных к раскачиванию на сильном ветру, змейковых аэростата объёмом 750 куб/м. конструкции В. Кузнецова и в качестве резервных (на случай неисправности газогенератора или израсходования компонентов для получения водорода) два небольших одноместных монгольфьера с воздушно-керосиновыми горелками (типа примуса). Со всеми аэростатами имелась проводная телефонная связь.

Благодаря существенному снижению осадки, на батарейной палубе (снаружи, в отличие от прежнего), используя небольшие пилоны на свесах, появилась возможность установить в качестве вспомогательной артиллерии по 8 120 мм орудий, разбитых на 4 двухорудийных плутонга. Погреба этих орудий располагались, правда, не слишком удобно – в нижнем каземате. Но, других вариантов обеспечить и своевременную подачу, и защиту боеприпасов, не стесняя ещё больше внутрикорпусную планировку, не было.

Поскольку характер решаемых задач требовал весьма приличного боекомплекта ГК (на сухопутье, в осадной артиллерии, нормальным, если не минимально допустимым, считался боекомплект в 300 выстрелов на 280 мм мортиру), артпогреба, доставшиеся в наследство от прежнего ГК ЭБР задействовали полностью, даже несколько их расширив. Причём, учитывая, что носовой погреб обеспечивал и носовую и центральную мортиры (что естественно было не так удобно и могло сказаться на скорострельности), часть БК последней (его первую очередь), разместили в хорошо бронированном нижнем каземате левого борта вместе с боеприпасами противоминной артиллерии.

Перестроенные таким образом из устаревших ЭБР в неторопливые бомбардирские корабли (не смотря на капитальный ремонт, макс. скорость по износу машин и демонтажу двух котлов всего 10 узлов), «Двенадцать Апостолов» и «Синоп» могли войти в строй уже в 1913 году и к началу ПМВ, ЧФ имел бы «весомый аргумент» для атаки на Босфор с моря.