Представляю Вашему вниманию рассказ о мире где Франц-Фердинанд не был убит в Сараево.

Как по мне то очень интересный взгляд на историю. Извечный вопрос — смогла бы Европа избежать фашизма?

Пьер Гевар

ПИСТОЛЕТ ЭЙНШТЕЙНА

Сейчас, взяв ручку, я отдаю себе полный отчет в ненужности того, что собираюсь сделать. И все-таки мне кажется, что нужно записать эти воспоминания. Даже если их никто никогда не прочтет и я сам в какой-то точке повествования утрачу памятьоб описываемых событиях. Даже если все это на самом деле никогда не происходило.

Меня зовут Отто-Абрам Сизиенталь. Я родился в Глоггнице, что в ста километрах от Вены, где мой отец работал часовщиком. Я не почувствовал призвания к этой благородной профессии и предпочел изучать историю в столичном университете. Спасибо императору Францу-Иосифу за стипендию и диплом в 1913 году! Год спустя мне повезло еще больше: я последовал за своим научным руководителем Альбрехтом Финнмайером в Линц, и там он возглавил кафедру современной истории. В Вену я вернулся лишь три года спустя.

Мою жизнь, как и жизни миллионов других людей, радикально изменило злосчастное 6 февраля 1934 года.

Столетие медленно тянулось, все больше увязая в финансовом кризисе, начавшемся семь лет назад. Между тем, в тот самый день — 6 февраля — французский летчик Жорж Гинемер первым совершил перелет через Атлантику. Все думали, что первым будет фон Рихтгофен, и в Берлине, уже готовились праздновать это событие: развесили бумажные фонарики и флажки. Когда пришло известие о лидерстве французов, бедный Альберт так расстроился, что чуть не заболел. Исключительный был человек! Широта его интересов меня просто поражала.

Разумеется, сейчас эту дату помнят только по одной причине: за неделю до 6 февраля прошли выборы. В тот самый день император назвал имя нового канцлера, от которого ждали, что он наконец-то найдет выход из политического кризиса. Франц-Фердинанд определенно уступал в талантах и трудолюбии своему предшественнику Францу-Иосифу. К тому же некоторые его взгляды внушали опасения. Сначала новый канцлер поддерживал чехов, но постепенно у него возникла сильная антипатия ко всем славянам, вскоре усугубившаяся каким-то зоологическим антисемитизмом. Он охотно и благосклонно слушал экстремистов, которые пели ему, что именно славяне или евреи стояли у истоков кризиса. Как будто этот глобальный и неизлечимый кризис не объяснялся издержками политики свободной торговли! Так, по крайней мере, казалось лично мне.

Адольф Гитлер совершенно меня не интересовал. Он годами отирался среди самой презренной части богемы, пока не обнаружил в себе дар оратора. Тогда он сколотил оппозицию, а потом, сидя в тюрьме после неудачной попытки политического убийства, даже написал книгу «Моя борьба». Казалось бы, книга с таким названием обречена на неуспех, а вот поди ж ты! Звезда Гитлера взошла, потому что он мастерски воспользовался известным приемом — нашел козла отпущения, в данном случае двуглавого: славяне и евреи. Пока партия Гитлера была представлена в сейме, все это не имело большого значения. Но после «черной пятницы» 26-го — большого краха на Будапештской фондовой бирже — пошли волны безработицы, и с каждыми новыми выборами они становились все выше. 6 февраля 1934 года — печальный день. Это говорят все, кто его помнит: вступив в альянс с либералами и консерваторами, при попустительстве императора, он стал канцлером.

Удивительно, что и Альберт, казалось, не обратил на него внимания. Возможно, он был слишком занят своими исследования… А еще Гинемером. Это было так похоже на Альберта: сегодня яростно бороться за правое дело, а на следующий день внезапно замолчать, погрузившись в глубины своего могучего мозга.

В тот самый день Альберт решил рассказать о результатах своего эксперимента узкому кругу венских интеллектуалов, подвизавшихся в самых разных областях. Я был в числе приглашенных — отчасти потому, что дружил с Альбертом, отчасти благодаря своему положению, которое занимал на историческом факультете.

Как только я вошел и горничная закрыла за мной дверь, Альберт приветствовал меня фразой, которую помню дословно:

— Отто, я уверен, что мы на пути к третьей!

Мне не нужно было спрашивать, что он имеет в виду. Я знал,что он намекает на третью Нобелевскую премию.

— Взгляни на эти часы, — продолжал Альберт, не позаботившись представить меня собравшимся гостям, с большинством из которых я, правда, и так был знаком.

Например, с Фрейдом — врачом, пробовавшим анализировать человеческий мозг. Еще там был один итальянец. Впервые я встретил его годом ранее на конференции в Триесте: он сконструировал в университетской лаборатории штуку, которую называл ядерным котлом. Как же его звали? Фермо? Нет, Ферми!Присутствовали на мероприятии и другие научные светила, а также художники и журналисты. Однако Альберт, казалось, забыл об их существовании и настаивал, чтобы я сосредоточился на часах с маятником, установленных на скамье рядом с чем-то, накрытым куском старой материи. Часы казались самыми обыкновенными, разве что работали на атомной энергии, чем, возможно, и объяснялось присутствие здесь итальянца. Теперь, как я слышал, и в Вене велись эксперименты по созданию атомного реактора, а итальянец работал консультантом. Если я правильно помню, реактор Ферми — да, именно так звали этого человека — требовал места не меньше, чем плавательный бассейн, а передо мною были всего лишь небольшие часы. Я терпеливо ждал. Знал, что Альберт любит пошутить. Однако сейчас он мне казался вполне серьезным.

— Вчера эти часы и вторые — их точная копия — были установлены точно так же, как сейчас, в присутствии господина Закариуса, часовщика его величества императора, и доктора Думмлибе, который любезно согласился опечатать эти двое часов.

Два упомянутых Альбертом человека встали и раскланялись. Закариус приветствовал меня дружелюбной улыбкой — он был учеником моего отца. Мне стало любопытно и тревожно. Все происходящее напоминало фокус в варьете.

— А вот и пара! — объявил наш хозяин, как мне показалось, довольно фривольным тоном, срывая ткань со вторых часов. Они выглядели точной копией первых, разве что… на три минуты спешили.

Альберт призвал всех обратить на этот факт особое внимание. После этого Фрейд заметил, что, вообще-то, у него есть чем заняться, но достал записную книжку и записал несколько строчек. Незнакомый мне человек в военной форме выразил удивление тем, что часы, изготовленные господином Закариусом, стали спешить за такой короткий период. Часовщик императорского двора сердито ответил, что его часы сроду не… Офицер возразил, что, однако же… Кто-то встал и вышел, не попрощавшись. Альберт постучал кусочком металла по краю скамейки, чтобы призвать гостей к тишине:

— Разумеется, часы господина Закариуса прекрасно отлажены. Просто вторые часы — на три минуты в будущем.Перед вами доказательство того, что путешествие в будущее вполне возможно при наличии необходимой для этого энергии.

Это сообщение было встречено гробовым молчанием. Затем последовала буря протестов. Я сам укорил Альберта в том, что он, видимо, спутал 6 февраля с 1 апреля, и ушел, хлопнув дверью. Думаю, не я один так поступил. Не надо забывать, что все мы были обеспокоены приходом к власти Гитлера и тем, во что это могло вылиться.

Время летело быстро. Не успели мы оглянуться, как Франц-Фердинанд ввел Июльские законы, и Альберт уехал в Париж. Он откликнулся на приглашение президента Перго (только французы способны сделать писателя главой государства!) и принял кафедру недавно скончавшейся мадам Кюри. Я не успел с ним повидаться до отъезда.

Что касается меня, то, несмотря на Июльские законы, я старался держаться. Будучи евреем, уступил свое место заведующего кафедрой современной истории венгру. Отныне читать лекции в университете имели право только австрийцы нееврейского происхождения, мадьяры и чехи.

Тем не менее я получал удовольствие и от преподавания истории в старших классах школы.

Потом вышел Майский декрет 1936 года: в то время как во Франции победили социалисты и там гарантировали равные права этническим французам и жителям отдаленных колоний, а Дакар сделали чуть ли не второй столицей, среди подданных Австро-Венгерской империи усиливалось неравенство. Как и многим другим, мне пришлось смириться с запретом на преподавание где бы то ни было и удовлетвориться местом клерка в городском архиве. Многие мои бывшие коллеги предпочли изгнание, но я был слишком привязан к Эмме и ее родителям, чтобы уехать навсегда. В 1939 году нас лишили даже права быть государственными служащими, и начались по-настоящему трудные времена. К тому же появились группировки «молодых арийцев». Тогда-то на меня и вышло Сопротивление. Я знал о существовании Ассоциации помощи жертвам преследований, но предпочитал держаться от них подальше. Контакты с такой организацией могли использовать для подтверждения обвинений, предъявляемых евреям властями. Тем не менее я согласился сотрудничать — хотя бы для того, чтобы иметь возможность покинуть страну, если станет совсем тяжко.

Именно тогда я получил письмо от Альберта, который звал меня в Париж: с отъездом многих преподавателей в новые университеты Африки или Индокитая открылись вакансии, а следовательно, и перспективы интересной работы во Франции. Еще Альберт просил меня привезти ему кое-какие бумаги, которые он оставил в университете, — просто забыл в шкафу.

Это письмо еще раз напомнило мне о том, как многое изменилось в последние годы для людей моей национальности. Я никогда по-настоящему не ощущал себя евреем, пока меня не лишили права преподавать. Более того, мой паспорт теперь был изуродован огромным красным штампом, который к тому же приходилось показывать чуть ли не на каждом углу. Не говоря уж о ношении желтой звезды на одежде, обязательном с 1938 года. Когда я отправился в университет за бумагами Альберта, выяснилось, что мне запрещено входить в некоторые учреждения. Думаю, именно в этот день я после долгой апатии наконец осознал в полной мере степень своего унижения и решил, что должен что-нибудь сделать, чтобы это правительство не уничтожило нас всех. Как хорошо я запомнил ворота, через которые прежде входил столько раз, и полицейского, члена партии, брезгливо вернувшего мне мой паспорт! Он посоветовал убираться подобру-поздорову, пока не нагрянули «молодые арийцы». Эти молодчики частенько глумились на улицах над евреями — бывшими преподавателями и служащими. Бывали и случаи избиения. Прохожие, как правило, оставались совершенно безучастными, а полицейские, когда появлялись, лишь разгоняли нападавших, но никогда их не арестовывали.

В тот самый вечер я решил зайти к Рольфу и Гертруде Оппенгейм. Мы были с ними коллегами, почти друзьями. Правда, после того, как меня выгнали из университета, я их не видел. Но они всегда так восхищались Альбертом, что, конечно, не откажутся ему помочь.

Они жили там же, в маленькой квартирке на Франц-Иосиф-штрассе. Стоя перед их дверью, я ощутил стыд за свою ветхую, чиненую-перечиненую одежду и старые туфли. Вдруг показалось, что от меня уже исходит запах бедности и запущенности, который раньше мне самому был так отвратителен в других.

Я позвонил. Новая, незнакомая мне прислуга открыла дверь. Из глубины квартиры доносились голоса и музыка — одна из чудесных песен Шуберта. У них явно гости. Я не вовремя. Девушка с отвращением посмотрела на мою карточку и поморщилась:

— Вряд ли хозяин…

Но хозяин вышел ко мне. Рольф изменился с тех пор, как я ушел из университета и мы перестали видеться. Он постарел и растолстел. Разумеется, я тоже был уже не тот, что двадцать лет назад, в удивительном 1916-м, когда мы вместе объехали пол-Европы.

Рольф не обрадовался, увидев меня. Он изобразил кислую улыбку и, прежде чем закрыть за мной дверь, бросил тревожный взгляд на лестницу. Провел меня не в комнату, откуда доносилась музыка, а в подобие кладовой, где, наверное, рассчитывался с посыльными или договаривался с рабочими насчет ремонта. Пришлось быстро изложить цель своего визита. Я не успел договорить, а его лицо уже болезненно скривилось. В дальней комнате мелкими жемчужинами рассыпался смех. Мне показалось, что я слышу голос Гертруды.

Рольф вздохнул:

— Нет, Отто, ничем не могу помочь. Правда, не могу.

Как раз в этот момент я заметил у него на лацкане значок члена партии, прикрытый носовым платком, торчавшим из нагрудного кармана.

— Понимаю, — сказал я разочарованно. — Как Гертруда?

— Спасибо, хорошо. Она занимается гостями.

Ничего не спросив о моей семье и не сказав положенных в таких случаях вежливых фраз, Рольф взял меня за локоть и повел к выходу. Я вышел, и он аккуратно закрыл дверь.

Меня чуть не стошнило.

Конечно, я мог бы отказаться от этой затеи и написать Альберту, что бумаги пропали. Но сам не знаю, почему вдруг добыть их мне показалось жизненно важным. Я ходил просить помощи еще к двум бывшим коллегам: один из них отказал, испуганно потирая руки, а другой просто вышвырнул меня на улицу, прежде чем я успел объяснить, зачем пришел.

Итак, я обратился в Сопротивление. Сначала меня встретили прохладно — у Альберта была сомнительная репутация, а я только примкнул. Да, они оценили, что Альберт не стал работать на новый режим и даже не помышлял об этом, но сердились на него за то, что он, целиком отдавшись своим научным исследованиям, не занял более активную позицию в оценке политического курса, проводимого императором.

Впервые о бумагах Альберта я упомянул на собрании, состоявшемся после речи Гитлера в Зальцбурге, в которой он предельно ясно обозначил свои намерения: очистить Австро-Венгерскую империю от евреев и свести к минимуму славянское население.

— Само собой разумеется, — грохотал он, — арийцы — не дикари! — И обещал лично проследить, чтобы эмиграция евреев проводилась с соблюдением уважения к правам человека и законности. И главное — «без применения насилия». Как будто само по себе изгнание людей с их родины таковым не являлось.

Исаак Левински, координатор нашего сектора, встал в позу, и мою просьбу отклонили. Но, уходя с собрания, я услышал сзади шаги. Меня догоняла молодая женщина, которую я заметил раньше. Я остановился и подождал ее.

— Что это за бумаги вы хотите передать господину Эйнштейну? Кажется, вы считаете их очень важными для нашего дела?

Она немного запыхалась и даже не представилась, прежде чем заговорить. Когда я поинтересовался, с кем имею часть, она спохватилась:

— Простите. Я графиня Эстер Эгерхази.

— Вы еврейка?

— Разве обязательно быть евреем, чтобы бороться за справедливость?

Я не смог сдержать улыбку — эта реплика показалась мне несколько театральной. Она тоже улыбнулась. Какая роскошная женщина была эта Эстер! Немного за тридцать, с молочно-белой кожей и большими миндалевидными, слегка подведенными глазами, угольно-черными волосами, собранными в пучок, лежавший на шее. Волосы оставляли открытыми мочки ушей с жемчужинами сережек.

— Я могу вам помочь.

— Простите?

Глядя на Эстер, я на мгновение совершенно забыл о своем деле, но ее предложение вернуло меня к суровой реальности. Какой печальный контраст: она — элегантная, надушенная молодая аристократка и я — грязный опустившийся бродяга, в которого превратился за последние годы.

— Я могу вам помочь, — повторила она. — Я ходила на ваши лекции.

— Вы хотите сказать, на занятия в школе?

— Нет, на университетские лекции. Я старше, чем кажусь. И могу пробраться куда угодно. Если вы точно скажете, что ищете, я это достану и передам вам.

Я колебался. Имперская тайная полиция умела работать. Была велика вероятность, что Эстер их агент и сейчас выполняет задание — выведать у меня, что именно так стремится вернуть Альберт. Да черт с ним! Я бы пожертвовал чем угодно, лишь бы еще раз оказаться с ней тет-а-тет. Поэтому я подробно описал Эстер, как выглядят бумаги и где их искать.

Прошла неделя. Меня терзало нетерпение. Эмма легко поверила, что оно объясняется лишь поручением, которое мне дал Альберт.

В назначенный день я встретился с Эстер. Она осторожно передала мне пакет, аккуратно завернутый в коричневую бумагу, и мы пошли по улице, словно прогуливаясь.

— Вы планируете встретиться с господином Эйнштейном? — невинно поинтересовалась она, и я не решился ответить «да», потому что вдруг вспомнил, что должен держать мою поездку в секрете.

— Нет-нет, — пробормотал я. — Я просто перешлю их ему.

— Я могла бы…

— Могли бы что?

— Ничего, забудьте. Просто моего мужа как раз назначили секретарем посольства в Париже, и я могла бы взять на себя…

— Большое спасибо, но это доставит вам слишком много хлопот.

Мысль о ее муже была мне ненавистна. Зато я понял, что у меня будет шанс увидеться с ней во Франции. Я слышал, что президент Перго любит устраивать большие приемы, на которые приглашает интеллектуалов, дипломатов, художников, артистов и политиков… Я взял руку Эстер и хотел поцеловать ей пальцы, но она остановила меня, вдруг обняла и расцеловала в обе щеки, густо покраснев от смущения:

— Мне очень нравилось слушать ваши лекции… — Потом повернулась на каблучках и исчезла в ночи.

Через два месяца я наконец добрался до Парижа. Мне пришлось нелегко. Если бы я покинул Австрию официально, никто бы не чинил мне препятствий, даже выдали бы разрешение на эмиграцию. Но это значило не иметь возможности вернуться — покинуть страну навсегда. Я был не готов сделать это.

Ночами, дрожа от холода в горах, я представлял себе огромные самолеты, которые позволили бы мне совершить это путешествие за пару дней. Такими, должно быть, летали Эстер и ее муж. Иногда я слышал в темноте стук колес проходившего поезда.

Но вот все осталось позади: я наконец был в безопасности и наслаждался комфортом, сидя на диване в роскошных апартаментах Альберта на авеню Дю Мэн. Я потягивал портвейн, а он поспешно разворачивал привезенный мною пакет.

— В этих бумагах нечто, имеющее отношение к тому эксперименту с часами, верно? Часы, которые ушли в будущее.

— А, так вы не забыли! С тех пор много всего случилось…

Разумеется, я знал, что в этих бумагах. Я не такой простак, чтобы везти пакет неизвестно с чем через пол-Европы. Должен признаться, что, кроме нескольких страниц, касающихся эксперимента 6 февраля 1934 года, я почти ничего не разобрал, но понял: опыт с часами — не шутка и не мистификация и Альберт, будучи одним из самых блестящих умов человечества, способен дать людям шанс на путешествие во времени. Я с трудом дождался, когда горничная выйдет из комнаты, и, умирая от любопытства, спросил:

— Альберт, путешествие во времени реально?

— Конечно, раз я отправил стрелки тех часов в будущее, хоть вы все тогда и сочли меня cinglé. [58]

Альберт предпочел употребить французское слово. Похоже, он вполне освоил язык. Он уже стал членом Французской академии наук, и я не удивился бы, если бы в один прекрасный день он получил орден Почетного легиона. Но сейчас меня занимало не это.

— А прошлое, Альберт? Как вы думаете, можно попасть в прошлое? Вернуться…

— Теоретически это не проблема, но практически…

Мне показалось, что мое сердце пропустило один удар.

— И в чем заключается трудность?

— На то, что вы имеете в виду, нужно больше энергии. Потребовалась бы вторая машина времени с большим запасом энергии, чтобы обеспечить возвращение. Поэтому не думаю, что в ближайшее время туристские поездки в прошлое станут популярны.

Я был раздавлен. Долгими ночами под открытым небом, усеянным звездами, или в каком-нибудь ненадежном укрытии я лелеял свою мечту, крутил эту мысль так и сяк, рассматривал под разными углами. Но она имеет смысл лишь в том случае, если возможно путешествие в прошлое. И вот теперь, когда Альберт развеял мою мечту в прах, я решил поделиться ею с ним.

Он слушал меня, как всегда, внимательно, и в глазах его светилось понимание. Однако не могу сказать, что моя идея его воодушевила. Альберту совсем не нравилось, что открытие послужит кровопролитию, и все же он согласился, что мое предложение, вероятно, лучший выход. Но энергетическая проблема оставалась. В Вене он использовал опытный образец реактора, и это сдвинуло стрелку весом в несколько граммов всего на три минуты вперед. А то, что задумал я…

Альберт воскликнул:

— В ближайшее время, Отто, у нас не получится отправить в прошлое человека, но есть одна возможность, которую вы почему-то не принимаете в расчет. Вам не нужно отправляться туда самому. Все, что надо сделать, — открыть окно в прошлое, самое маленькое, и заменить объект Б на объект А. С возвращением объекта А, я думаю, мы справимся. Скажем, автоглайдер…

— То есть?

— Это приспособление, перемещающееся со своим грузом и собственным блоком питания, похожее на автомобиль.

— Это можно провернуть быстро?

— Увы, если делать все тайно, подготовка займет несколько месяцев. Надеюсь, вы понимаете, что с этого момента мы должны быть очень осторожны?

Мне казалось, что следующие месяцы тянулись долго-долго. Я поддерживал контакт с Альбертом через Эстер. Они с мужем вернулись в Вену, я тоже — так же подпольно, как раньше уехал. Эмма выгнала меня, и вообще ситуация с каждым днем становилась хуже. Сообщали о погромах в Зальцбурге, Тимифлоаре, на озере Балатон, в Каринтии. В Турции прогрессивное правительство Мустафы Кемаля, устроившее армянскую резню, а уцелевших армян выславшее из страны, бряцало оружием, боясь упустить шанс оттяпать у разоренной империи часть территории.

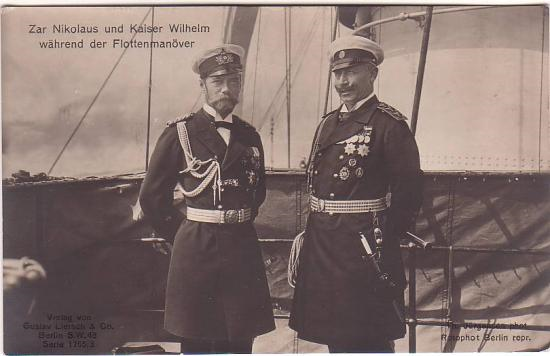

Напряженно стало везде. Царь Михаил когда-то назначил бывшего лидера социал-демократов Керенского премьер-министром, так что образовался единый фронт — от Санкт-Петербурга до Мадрида, включая Берлин. Революционное правительство скинуло кайзера и провозгласило республику, которая вступила в долгосрочный альянс с Францией в обмен на частичный возврат земель, отнятых в 1871 году при разрыве дипломатических и торговых отношений с Францем-Фердинандом. Принц Отто, которого я не любил уже за то, что он носил то же имя, что и я, публично порвал со своим отцом и покинул страну. Все эти события укрепляли мою решимость.

С помощью Фронта славянского сопротивления я получил фотографии и подробное описание той комнаты в Сараеве, где Альберту предстояло осуществить его план. К счастью, в комнате почти ничего не изменилось. Надо было спешить. Уже был апрель 1943 года, и Франц-Фердинанд всех удивил, объявив о своей поддержке Сеутского пакта. В том же месяце двое других подписавших пакт — Франко и Гамелен — восстали против своих правительств.

Все это отнюдь не благоприятствовало осуществлению нашего плана. Альберт через Эстер сообщил мне, что взят на заметку как подозрительная личность и отстранен от преподавания, потому что недостаточно ясно и четко высказался против вышеупомянутых мятежей. Разумеется, это затормозило наш проект.

Должен признаться, я так расстроился, что готов был выбросить белый флаг, хотя прекрасно сознавал, что наш план — единственный шанс для двадцатого века не остаться в истории веком мировой войны. А она стремительно приближалась.

После того как японцы в июле высадились в Калифорнии, а Гамелен через месяц оккупировал Прованс, ситуация обострилась еще больше. Если мы ничего не предпримем, мир погибнет. Мы просто обязаны добиться успеха, а времени совсем нет!

Другая проблема состояла в том, что Ферми теперь поддерживал фашистское правительство Муссолини в Италии. Но Альберт через ту же Эстер сообщал мне, что он по-прежнему сохраняет связи с научной общественностью и надеется в нужный момент получить доступ к необходимой энергии. Однако ему приходилось скрываться, что сказывалось на темпах работы. Война тем временем бушевала в Испании, французских колониях и США: американцы едва сдерживали наступление японцев в Скалистых горах. Моя собственная жизнь становилась все труднее. Мы были полностью отданы на милость гитлеровских головорезов, которые безнаказанно притесняли и ущемляли евреев. Я начал ходить в синагогу и подружился с раввином Элиазаром Бен Рахлемом. Под его руководством я теперь дважды в неделю изучал Тору. Остальное время уходило на то, чтобы заработать кусок хлеба, — я давал уроки еврейским детям, которым запрещалось посещать государственные школы.

Муж Эстер стал послом в Рио-де-Жанейро. Чтобы получить этот пост, ему пришлось отречься от жены — оказалось, что у нее все-таки есть ничтожная доля еврейской крови. Эстер дала мне знать, что за ней следят. Нам становилось все труднее поддерживать контакт.

К началу 1945 года я стал серьезно подумывать о том, чтобы отказаться от своей идеи и отправиться в одно из поселений в Палестине. Но вдруг запретили эмиграцию и решили собрать всех евреев в специальные лагеря. На мое счастье, Сопротивление помогло мне выбраться из Австрии, я наконец встретился с Альбертом и переправил ему вещь, которую Эстер удалось передать мне за день до своего ареста, — пистолет, который хранился в Министерстве внутренних дел в столице. Один мой берлинский приятель-оружейник, которому я, разумеется, не мог довериться полностью, быстро вычислил, почему пистолет дал осечку, и снабдил меня точно таким же, но исправным.

В сентябре мы поселились в Мюнхене и принялись за работу. Наконец мы с товарищем Альбертом (так нам приходилось называть друг друга при режиме Розы Люксембург) почти достигли нашей цели. Мюнхен мы выбрали правильно — это было недалеко от Комиссариата по делам энергетики, который теперь использовал реактор конструкции Ферми. Альберту удалось устроить меня секретарем на физический факультет университета, и все свое свободное время я уточнял географические координаты, пока он занимался усовершенствованием конструкции автоглайдера. Какой-то остряк однажды заметил, что история по сути — география. Мне действительно требовалось быть очень точным, составляя крупномасштабный план улиц.

Хотя я и не могу позволить себе слишком вдаваться в детали, скажу, что не удалось заслать в Сараево маяк и установить его в стене как раз над столом, в ящике которого, как признался в ходе предварительного расследования тот человек, он хранил свой пистолет. Ориентируясь на маяк, Альберт стал шаг за шагом подгонять свое устройство к нужной нам дате.

Я получил вести об Эстер от одной женщины — писательницы, которая была вместе с ней интернирована и которую потом вышвырнули, не разобравшись в ее туманном происхождении. Эта женщина — Милена Джезинска — не скрывала, что условия в специальных лагерях для евреев оказались гораздо хуже, чем все предполагали. Там свирепствовал тиф. Моя бедная Эстер! Я не мог не понимать, что сам отчасти виноват в случившемся с нею. Теперь мы просто обязаны добиться успеха!

И вот день настал — мы сделали это! Мне даже не верилось. Мы встретились в ядерной лаборатории в Дахау. Был чудесный майский день. Утром я подумал об Эмме — у нее 8 мая был день рождения… Да поможет мне Бог забыть то, что она со мной сделала. Но через несколько минут все это не будет иметь никакого значения, и даже листки бумаги, на которых я пишу, возможно, перестанут существовать. Наша задача будет выполнена: Франц-Фердинанд никогда не станет императором Австрии, никогда не придет к власти Гитлер и двадцатый век войдет в историю как век счастья и процветания.

Я доволен. Вмешательство историка в критический момент — день провалившейся попытки убийства в Сараево 28 июня 1914 года — было необходимо. Как часто мы думали в последние годы: «О, если бы пистолет Принципа не дал осечки!»

Через десять минут все произойдет: Таврило Принцип убьет Франца-Фердинанда, в мире сохранится мир, а я здесь, в Дахау, буду наслаждаться чудесным весенним днем, даже не зная о том, чего избежал.

перевод В. Капустиной