В годы Первой мировой войны ВМС Франции лавров не снискали. В целом мощный (четвертый-пятый в мире) флот, оказался слишком несбалансированным, особенно в отношении легких сил. Так, в его состав входили два десятка броненосных крейсеров и столько же совершенно устаревших бронепалубных, но не имелось ни одного современного быстроходного легкого крейсера. Ситуация усугублялась положением с эскадренными миноносцами. Самыми крупными среди них были так называемые "800-тонные" эсминцы (реально водоизмещение колебалось от корабля к кораблю). Они имели вооружение из пары 100-мм и 65-мм орудий и уступали британским кораблям этого же класса в размерах, вооружении, скорости. Даже Австро-Венгрия — основной противник Франции в войне на море — имела в составе своего флота эсминцы типа "Татра", превосходившие "французов" в огневой мощи и скорости хода. И, что очень важно, "татры" нередко действовали совместно со своими легкими крейсерами типа "Гельголанд", способными догнать и довольно легко уничтожить "800-тонники" противника. В результате в течение всей войны на Адриатике французские морские силы играли явно вспомогательную роль, обычно опираясь в боях на английские легкие крейсера и более сильные итальянские эсминцы.

Фото модели кликабельно. На носовой надстройке видны знаменитые "часы".

Полученный урок заставил французов резко изменить кораблестроительную политику. По завершении военных действий и вынужденного "антракта" первых послевоенных лет Морское министерство приступило к решительному обновлению флота. Одним из аспектов этого обновления стало усиленное развитие легких сил, прежде всего класса эскадренных миноносцев. Сильное впечатление на новых хозяев произвел трофейный германский эсминец "S-113", переименованный в "Амираль Сенэ", — очень крупный и сильно вооруженный для того времени (2060 т, четыре 15-см орудия). Французы сочли, что именно такие корабли должны составить как минимум половину торпедных сил. Это решение изрядно обесценивало большое количество уже построенных эскадренных миноносцев нового потенциального соперника — Италии и могло частично скомпенсировать недостаток быстроходных крейсеров (его удалось устранить только в середине 1930-х годов с постройкой серии кораблей типа "Жорж Леги"). По сути дела, французы решили "повысить" на одну ступень каждый из подклассов своих торпедных сил, что сказалось даже в обозначении. Их "миноносцы" (torpjlleurs) по размерам и вооружению соответствовали стандартным эсминцам других стран (французский "Баск" — 1350 т, британские ЭМ серий от "А" до "Н" — 1200 — 1370 т). Новый же класс получил формальное обозначение "истребителей" (contretorpilleurs), хотя в других странах столь крупные торпедные корабли обычно назывались лидерами.

Всего с 1922 по 1930 год было построено 30 лидеров: 5 эскадр по 6 единиц (10 дивизионов). Французские инженеры не пошли по пути прямого копирования германского трофея с его чрезмерным 150-мм калибром. Первые "контр-торпийёры" (шесть типа "Ягуар") несли пять 130-мм орудий. А на следующей серии — "Вальми" — артиллерия состояла из пяти 138,6-мм орудий — вооружение, ставшее стандартным почти на десяток лет.

В программу 1932 года вошел только один корабль этого класса, причем с заметно изменившимися задачами. Формально он предназначался для замены выслужившего свой срок германского трофея "Амираль Сенэ". Фактически же, для действия в составе ударно-поисковой группы, возглавлять которую должен был "Дюнкерк", требовался разведчик с большим радиусом действия, более мощным вооружением и при этом высокой скоростью (для операций совместно со старыми линкорами предполагались стандартные эсминцы с максимальным ходом в 31 — 32 уз.).

Предварительный проект предусматривал несколько усовершенствованный "Фантаск" — главное новшество заключалось в замене пяти 138,6-мм пушек модели 1929 года на шесть таких же орудий в трех спаренных установках.

Проект "океанского лидера" претерпел первые изменения. Хотя корпус и механическая установка оставались взятыми от предшественников, вооружение по второму предварительному проекту состояло уже из восьми 130-мм орудий в четырех спаренных установках. Уменьшение калибра компенсировалось большей скорострельностью принципиально новых артустановок с автоматическим заряжанием. Стандартное водоизмещение равнялось 2670 "длинным", или "английским" тоннам (в которых измерялись корабли в соответствии с Вашингтонским соглашением; во Франции они получили название "вашингтонских"), нормальное достигало 2890 т. Однако предложенный вариант просуществовал недолго. Флот не желал снижать калибр артиллерии, вместе с тем настаивая на применении двухорудийных башенноподобных установок. И четыре 130-мм полубашни первого проекта вновь уступили место трем 138,6-мм, также двухорудийным, с высоким уровнем механизации.

Это решение представлялось вполне разумным и соответствовало мировым тенденциям. Мощные 138,6-мм орудия имели довольно тяжелые (40,6 кг) снаряды, управляться с которыми вручную, особенно в непогоду, было достаточно сложно. Механическая подача из погреба обеспечивала доставку снарядов и зарядов в надстройки, находящиеся рядом с орудийными установками, откуда их приходилось передавать вручную для заряжания. Для эсминцев, стычки которых зачастую продолжались всего несколько минут, скорострельность являлась важнейшим фактором, поэтому французские инженеры придумали для своих лидеров простую, но оригинальную конструкцию, представлявшую собой кольцевой желоб, окружающий орудие, на который выкладывались снаряды. В результате при любом угле наведения по горизонту процесс заряжания занимал минимальное время, а матросам на подаче не приходилось стоять на качающейся палубе с тяжеленными "болванками" в руках в ожидании своей очереди.

Удобство и простота конструкции имели и свою цену, причем не такую уж дешевую. На площадке у орудия было тесно, да и опасность взрыва при попадании вражеского снаряда возрастала с увеличением числа открыто выложенных боеприпасов. Инженеры сразу же поняли, что если такую систему сохранить для двухорудийной установки, то диаметр кольца получится очень большим (около 6,5 м), что значительно снизит преимущества "короткой подачи". Сами надстройки для возвышенных установок становились слишком широкими и массивными. Требовались другие конструкторские решения.

Альтернативой открытым установкам и ручной подаче являлись полноценные башни или башенноподобные установки с нормальным кольцевым барбетом, внутри которого размещалась механическая подача. Однако это означало значительное увеличение "верхнего веса" — и за счет самих башен, и за счет более мощных механизмов, потреблявших больше электроэнергии. Притом сокращался и так скудный свободный объем в небольших надстройках, что влекло за собой дополнительные сложности с размещением экипажа. Первоначально конструкторы пошли по промежуточному пути, сохранив подачу в пределах расположенной рядом надстройки. Зато число готовых к непосредственному применению снарядов и зарядов увеличивалось до 24: половина из них находилась в башенноподобной установке, а еще 12 — в надстройке, рядом с верхней крышкой подачи. Такого количества выстрелов должно было хватать для 2 — 3 минут стрельбы с максимальной технической скорострельностью, а реально — на 5 — 6 минут, что вполне решало проблему завязки скоротечного боя. При такой системе подачи сами установки имели открытую тыльную часть, через которую и происходило пополнение боезапаса из надстройки — вручную. Узким местом такой системы оставалась скорость подъема снарядов и зарядов из погреба механической подачей. Она и на лидерах с одноорудийными установками была недостаточной, поскольку 138,6-мм орудия модели 1929 года имели высокий темп стрельбы (техническая скорострельность — до 12 выстр./мин). Теперь же пришлось бы либо увеличить скорость работы подъемников до 24 снарядов и такого же количества зарядов в минуту, что представлялось мало реальным в те годы, либо — удвоить число линий подачи, что сразу же лишало систему преимуществ в экономии веса и места.

Однако и полноценная башня с вращающейся подающей системой, когда снаряды и заряды подавались бы к "качающемуся" зарядному устройству (чтобы заряжание можно было производить непосредственно из подачи при любом угле возвышения и горизонтального наведения, как на больших кораблях), выглядела излишней роскошью для относительно небольшого корабля. Вращающаяся структура диаметром свыше 6 м представляла собой большую и весьма уязвимую цель (ее могло заклинить попадание снаряда практически любого калибра). Кроме того, вырезы в палубах при узком корпусе вели к его излишнему ослаблению. Потребовались бы значительные подкрепления и усиление конструкции. Одновременно терялось столь дефицитное на эсминцах жилое пространство.

Выход из сложного переплетения проблем вроде бы нашелся. Известная фирма "Сен-Шамон" предложила свой вариант башенноподобной установки с неподвижной подачей в центре вращения, снаряды и заряды с которой выкладывались на вращающиеся вместе с орудиями зарядные лотки с автоматическим досыланием. Такие установки, оснащенные парой 130-мм орудий, разрабатывались для запланированных к постройке эсминцев типа "Лё Арди". Приспособить устройства для 138,6-миллиметровок казалось делом несложным, и соответствующее решение было принято осенью того же, 1932 года. Однако, как выяснилось впоследствии, представление о легкости модификации являлось ошибочным, а сама система получилась не слишком удачной. С корпусом, его обводами и компоновкой корабля в целом проблем не ожидалось. Главным требованием здесь стало улучшение мореходности, поскольку новый лидер предназначался для действий в океанах (главным образом, Атлантическом) вместе с линейным крейсером (видимо,"Дюнкерк") и крейсерами. За основу конструкторы взяли все тот же "Фантаск", с учетом увеличенных размеров и немного удлиненного полубака.

В начале 1933 года исходные чертежи были готовы. В проекте общий вес корпуса немного превысил 1200 т, на 27% больше, чем у прототипа. Хотя часть столь значительного увеличения обусловлена разным подсчетом статей нагрузки, на деле конструкция нового лидера оказалась более прочной. Введение башенных установок позволило несколько сэкономить вес за счет менее обширных надстроек (по сути, таковой оставалась только передняя, в которой размещались как системы управления стрельбой, так и самим кораблем). Подобная экономия являлась особенно важной, поскольку облегчение высоко расположенных конструкций позволяло сохранить должную остойчивость — довольно критичный элемент для всех легких кораблей. Удачно все складывалось и с механической установкой. За прошедшие с момента создания "фантасков" несколько лет прогресс позволял при том же весе турбин и котлов получить проектную мощность в 92 000 л.с. вместо 74 000 л.с. Это не только полностью перекрывало рост водоизмещения, но и повышало проектную скорость с 37 до 39 узлов.

Сложнее обстояло дело с защитой и оборудованием. В 1930-е годы активно высказывались мысли о желательности и даже необходимости бронирования крупных эсминцев и лидеров. Варианты предлагались самые разные: от местной защиты тонкими листами наиболее важных объектов до введения бортового пояса и броневой палубы. В последнем случае некоторые из проектировщиков себя не стесняли. Аппетиты французских разработчиков оказались более скромными. Дебатировалось прикрытие 22-мм листами гомогенной брони объектов, расположенных в передней надстройке, включая боевую рубку "крейсерского типа". При этом водоизмещение возрастало всего на 100т, но эти тонны располагались высоко над ватерлинией, и основная неприятность заключалась в уменьшении метацентрической высоты и остойчивости. Потребовалось бы увеличивать ширину корпуса, 100-тонная "мелочь" в результате выливалась в куда более значительные цифры.

Между тем, по пожеланиям военно-морских руководителей стандартное водоизмещение лидера никак не должно было превышать 3000 т — предела, после которого, в соответствии с Лондонским соглашением, корабль попадал бы в класс крейсеров. Хотя для Франции общий предел водоизмещения для легких сил не разделялся между крейсерами и менее крупными боевыми кораблями, единицы, официально числящиеся эсминцами и миноносцами, допускалось заменять через 16 лет, тогда как для их более крупных собратьев эта норма составляла 20 лет. Поэтому в проекте не оказалось как бронирования, так и размещения в средней части корпуса катапульты с легким гидросамолетом, столь полезным для океанского разведчика. Помимо чисто весовых соображений, расчеты показали, что при развороте катапульты в положение для старта самолета (под углами, близкими к перпендикуляру к диаметральной плоскости) остойчивость падала до опасных пределов, и корабль мог просто опрокинуться.

Вместо описанных выше неочевидных и "неудобных" усовершенствований было принято решение более рациональное. Морское министерство предложило усилить огневую мощь и разместить четвертую спаренную 138,6-мм установку. Конструкторы сумели выполнить требование ценой все тех же лишних 100 т водоизмещения (но без явного ухудшения остойчивости) и уменьшения скорости на 0,7 узла, что сочли вполне приемлемым. С низко расположенными грузами проблем было куда меньше, поэтому боезапас возрос с недостаточных 100 снарядов на ствол до приемлемых 150. Наконец, число торпедных труб увеличили с 9 до 10. Окончательный проект завершили в конце 1933 года и утвердили в министерстве в марте 1934 года.

Стандартное водоизмещение теперь достигало 2880 т — меньше 3000-тонного предела, однако эта цифра во многом основывалась на лукавстве. Помимо "законно" (в соответствии с договорными нормами) вычтенной из нормальной нагрузки 48 т резервной воды для котлов, проектанты исключили еще и 55 т воды, находившейся в рабочем состоянии в котлах, что международными соглашениями не предусматривалось. Впрочем, такими ухищрениями занимались практически во всех странах, порой занижая стандартное водоизмещение куда более значительно. (Тут сразу вспомнились немцы с их "карманными" линкорами, официальным стандартным водоизмещением в 10 000 т, которое было превышено более чем в 1,6 раза). В конце 1934 г. последовал заказ на два океанских лидера (проектные обозначения Da-22 и Da-23), выданный верфи ВМС в Лориане и фирме "Ателье э Шантье де ла Бретань" в Нанте. Корабли получили названия "Могадор" ("Mogador") и "Вольта" ("Volta").

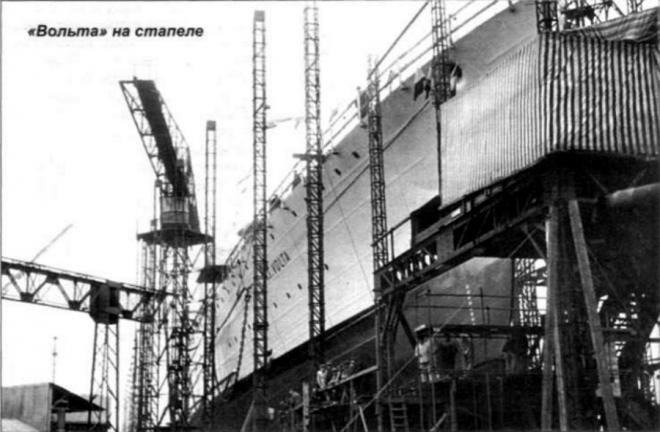

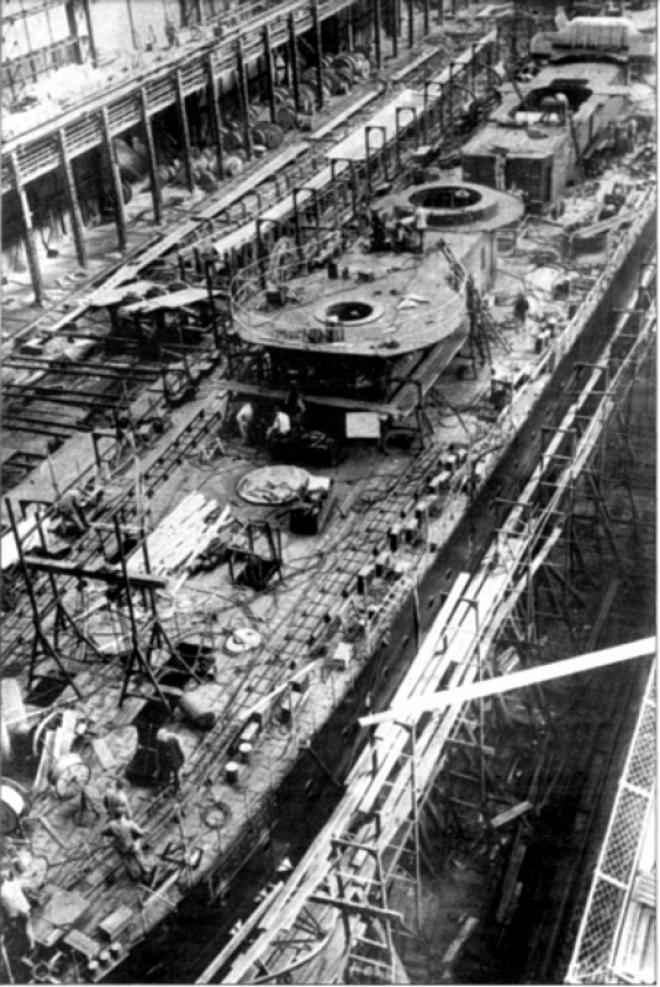

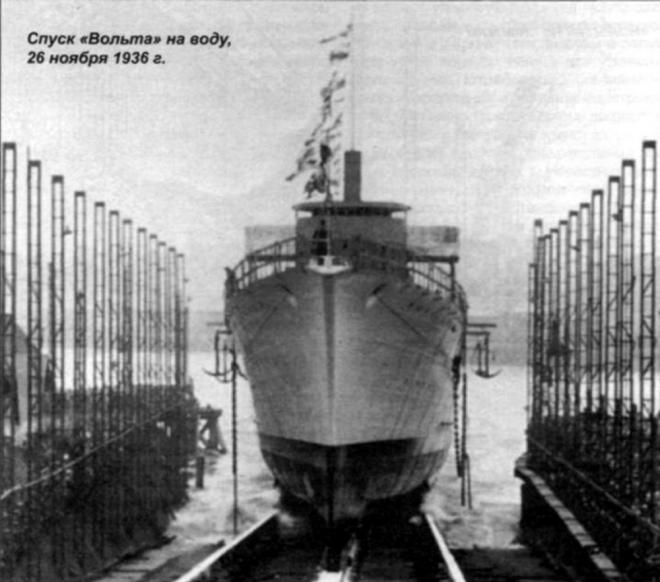

"Вольта" и "Могадор" на стапелях судоверфей Нанта и Лориана соответственно

Дефицит стали привел к отсрочке закладки лидеров до осени 1935 года, когда начались первые работы на стапелях. Затем дело пошло споро, чему способствовало довольно широкое использование сварочных работ. К 1 января 1936 года готовность "Вольта" по корпусу составила уже 18%, а его систершипа — 24%. Но тут последовали новые задержки, связанные прежде всего с социальными проблемами. Францию лихорадило, судостроительные рабочие часто бастовали не только на частной фирме в Нанте, но и на государственном арсенале в Лориане.

Между тем некоторые из поставщиков-субподрядчиков работали без сбоев, что порой оказывалось отрицательным фактором — уже готовое оборудование некуда было устанавливать. Так, изготовленные для "Могадора" котлы прибыли в Лориан в сентябре 1936 года,практически в срок, но до установки на корабль им пришлось пролежать на причале несколько месяцев(!!!). Забастовочные перебои привели к тому, что "Могадор" был готов к заводским испытаниям

лишь в январе 1938 года, "Вольта" — ещё позже, в апреле.

Ходовые испытания прошли успешно. Казалось, что долгая история создания океанских лидеров (с момента старта программы прошло более 7 лет) близится к концу. Но как только дело дошло до первых стрельб, ситуация начала стремительно меняться. Для начала, сами башни главного калибра запаздывали. Укомплектовать артиллерией к маю 1938 года удалось только "Вольта" И тут выяснилось, что технически сложные установки при стрельбе все время давали сбои, в результате чего максимальная скорострельность составляла от 3 до 4 выстр./мин (без учета времени, необходимого на прицеливание). Такой темп стрельбы французские 138,6-мм орудия развивали еще в начале 1890-х годов.

По весу выпущенного в минуту металла новейшие лидеры с восемью орудиями уступали своим пятиорудийным предшественникам в два раза!! Виновник был очевиден: фирма "Сен-Шамон" допустила ошибки при конструировании и некачественно изготовила установку "в металле". Основные проблемы создавала полуавтоматика заряжания с пружинным досылателем, оказавшимся слишком слабым, в результате чего снаряд и гильзу с зарядом часто заклинивало. Представители завода-изготовителя попытались оперативно устранить недостатки, усилив досылатель и изменив конструкцию зарядных лотков на установках, предназначенных для головного "Могадора", ставшего теперь вторым по очереди строительства.

В апреле их монтаж был в основном завершен, и в июне последовали очередные приемные испытания. Автоматика теперь работала более четко, но только на малых углах возвышения.

Флот попал в сложную ситуацию. Международное положение крайне обострилось, война с Германией становилась весьма вероятной, а ведь именно для борьбы с ее "карманными линкорами" и предназначались ударно-поисковые группы, куда должны были войти "Могадор" и "Вольта". Корабли условно приняли в состав ВМС (в августе и сентябре 1938 года соответственно), хотя характеристики их артиллерии по-прежнему далеко отставали от контрактных значений. В качестве полумеры доработки, сделанные на "Могадоре" рекомендовали немедленно выполнить и на "Вольта". Фирма "Сен-Шамон" пообещала как можно скорее спроектировать и изготовить принципиально новую систему полуавтоматики заряжания, для чего требовался примерно год.

Этого времени у командования флота не было. Испытания артиллерии продолжались, для непосредственного контроля за проблемой на месте на "Вольта" 14 марта 1939 года прибыл контр-адмирал Колэн, начальник отдела Генштаба, курирующего строящиеся корабли. После многочисленных мелких переделок и доводок "Могадор" мог давать до 60 выстрелов в минуту из всех восьми стволов, т.е. примерно 7,5 выстрела на ствол, но только при углах возвышения не более 10°. Почти столько снарядов в минуту могли выпустить и их предшественники "фантаски".

Тем не менее, весной 1939 года (задержка против конечного срока составила более полугода) их зачислили в состав флота — угроза войны стала слишком отчетливой. Традиционный завершающий пробег большой продолжительности в условиях высокой международной напряженности заменили на участие в интенсивных учениях. Экстренно и принудительно "вытолкнутые в свет "Могадор" и "Вольта" начали свою службу.

В 1939 году Атлантическая эскадра, хотя численно и уступавшая Средиземноморской, представляла собой наиболее современное и важное соединение ВМС Франции. В ее состав входили быстроходные линкоры типа "Дюнкерк" и 2-я легкая эскадра, включавшая два трехкорабельных дивизиона лучших контр-торпийёров-"фантасков". К ним по мере готовности присоединились оба новейших "океанских лидера", тут же ставшие флагманскими кораблями.

Находившиеся под командой вице-адмирала Жансуля силы предназначались для взаимодействия с британскими соединениями, их основной задачей была охота на германские рейдеры, в частности, "карманные линкоры" и крейсера, возможно в сопровождении эсминцев. 2-я легкая эскадра служила "глазами" оперативного соединения. Главной целью лидеров оставались установление и поддержание контакта с противником. Несмотря на мощное вооружение, вступать в артиллерийский бой им запрещалось. Допускалось только атаковать неприятеля торпедами в ночное время. В случае общего боя в функции контр-торпийёров входило охранение своих линкоров и недопущение торпедных атак — именно здесь и могло пригодиться их мощное артиллерийское вооружение.

Легко заметить, насколько далекими от реальности были представления французского командования. Немцы и не собирались идти навстречу и жертвовать целыми отрядами, да еще и эсминцами, которым просто не хватило бы дальности для продолжительных рейдов. В итоге суперэсминцы (лидеры) с их мощной артиллерией заранее оказывались не у дел…

На следующий день после своего прибытия в Брест 6 ноября 1938 года "Могадор" стал флагманским кораблем. На нем поднял флаг командующий 2-й легкой эскадрой контр-адмирал Лакруа. Новейший корабль немедленно приступил к "исполнению обязанностей": с 10 по 14 ноября он во главе своей эскадры участвовал в торжествах, посвященных 20-летию окончания Первой мировой войны. Затем начались большие маневры Атлантической эскадры.

Моделировалась ситуация возможного прорыва немцев в Атлантику: "синяя" группа "условного противника", состоявшая из "Дюнкерка" со своим эскортом, появлялась на выходе из Ла-Манша и следовала на запад, а остальные силы эскадры пытались ее перехватить и принудить к бою.

За первым упражнением последовало второе: "синий" отряд (противник) предпринимал обстрел береговых объектов в районе Шербура, а "красные" (французы) противодействовали ему. В ночь с 15 на 16 ноября началась третья фаза, когда в ходе ночного боя контр-торпийёры артиллерией и торпедами атаковали группу "Дюнкерка".

Учения начались для "Могадора" крайне неудачно. В главный холодильник попала забортная вода, его котлы "сели" и адмиралу Лакруа пришлось перенести флаг. Маневры закончились без "Могадора", который 18 ноября доковылял до Лориана для ремонта. Рядовая вроде бы авария выявила недостатки в системе охлаждения, холодильники пришлось полностью разобрать и частично изменить их конструкцию, что заняло целых три месяца.

Одновременно с работами по механизмам оружейники пытались по возможности ликвидировать проблемы с главной артиллерией. 2 февраля 1939 года лидер вышел на стрельбы в заливе Киберон. Результаты оказались далеко не радужными: хотя пресловутые зарядные устройства работали терпимо, слабые места обнаружились в элеваторах подачи боезапаса. Приемная комиссия в тот же день покинула корабль, поняв, что ждать большего в ближайшее время нереально. "Могадор" продолжал состоять в странном статусе "вооруженного корабля, не находящегося на службе". Тем не менее, 10 февраля его вновь отправили в Брест, и Лакруа со штабом вернулся на лидер.

13 февраля корабль присоединился к основным силам Атлантической эскадры, уже несколько суток проводившей маневры. Ущербное положение "Могадора" не позволило ему принять участие в групповых стрельбах дивизии контр-торпийёров, которые ему заменили индивидуальными упражнениями. В ходе стрельб отказал сервомотор рулевого устройства, и в течение двух часов, прежде чем последствия аварии удалось устранить, пришлось управлять рулем вручную.

Работы продолжались, и за март функционирование всех механизмов артиллерии "значительно улучшили". Пока на палубе и в боевых отделениях трудились техники, в начале марта в адмиральском салоне британский военно-морской атташе коммандер Холланд и адмирал Лакруа уточняли детали предстоящего визита президента Французской Республики в Великобританию.

С 7 марта "Могадор" в составе 2-й легкой эскадры вновь участвовал в общих маневрах, а 21 марта эскадра сопровождала быстроходный паром "Кот д'Азур", на котором президент А. Лебрен пересекал Ла-Манш. По прибытии к берегам Англии 10-й дивизион контр-торпийёров вместе с "Могадором" проследовал 30-узловым ходом в Портсмут, где пробыл несколько часов. 24 марта состоялось возвращение президента после завершения визита, и снова под почетным эскортом 2-й эскадры.

После краткого захода в арсенал для проведения гарантийного обслуживания некоторых устройств "Могадор" вместе с прибывшим в Брест "Вольта" 25 марта 1939 года составил новый 6-й дивизион контр-торпийёров. Боеспособность состоявшего из пары "инвалидов" отряда являлась весьма условной, однако потихоньку дело налаживалось. 28 марта после очередных стрельб комиссия наконец приняла многострадальную артиллерию "Могадора" (протокол подписан 4 апреля), и 6 апреля лидер вошел в состав флота в качестве полноценной боевой единицы.

Тем временем международная обстановка продолжала накаляться. 8 апреля Муссолини приказал начать оккупацию Албании. В связи с этим французское Адмиралтейство посчитало необходимым усилить Средиземноморскую эскадру. Спустя два дня из Бреста в Оран вышла 2-я дивизия линкоров в сопровождении 2-й легкой эскадры. Однако без "Могадора", которому вновь не повезло. В результате неудачного маневра он повредил левый винт и был вынужден идти в Лориан для постановки в док и замены винта. По завершении работ 15 апреля лидер покинул Лориан и 18 апреля прибыл в Гибралтар, где вошел в состав временного отдельного отряда под командованием контр-адмирала Балле.

В это время произошла реорганизация Средиземноморского флота, и 2-ю легкую эскадру включили в состав Легкого ударного соединения, состоявшего из наиболее скоростных и мощных легких кораблей. Его предполагалось базировать в Бизерте и задействовать для нарушения итальянских коммуникаций в случае начала войны. Пока же Гибралтарская группа обеспечивала "строгий нейтралитет" международной зоны в Танжере совместно с будущими союзниками — англичанами, патрулируя вдоль побережья Марокко. 21 апреля отряд перешел из Гибралтара в Оран,проведя по пути учебно-боевую стрельбус дистанции 13 — 14 миль с прицелом в кильватерную струю кораблей 3-й дивизии крейсеров.

На следующий день состоялось еще одно артиллерийское упражнение: стрельба противолодочными снарядами с участием подводных лодок, базировавшихся в Оране.

25 апреля "Могадор" и "Вольта" под командованием Лакруа спешно вернулись в Гибралтар, откуда в тот же день вместе с эсминцем "Форбэн" перешли в Танжер. Поступили сведения, что туда направляется германская эскадра, предполагалось, что она вместе с франкистскими кораблями примет участие в захвате танжерской международной зоны. Французским силам было приказано противодействовать, вплоть до применения оружия.

Действительно, утром 27 апреля с "Могаора" увидели германский легкий крейсер "Лейпциг" под флагом вице-адмирала Дёнша в эскоре эсминцев. Британский ЭМ "Графтон" на большой скорости "рванул" в Гибралтар за помощью. Французы остались на месте. Напряжение нарастало: в любой момент мог вспыхнуть конфликт со стрельбой. Адмирал Лакруа решил несколько разрядить обстановку и нарочито спокойно устроился на палубе в кормовой части "Могадора" с удочкой. Немцы также "отработали назад", и адмиралы обменялись визитами вежливости. Однако тревожное положение сохранялось еще несколько дней, а англо-французские морские силы в районе Танжера усилились до 15 единиц.

30 апреля 6-й дивизион перешел в Гибралтар, но его корабли оставались в состоянии повышенной готовности к выходу в море для перехвата своего "штатного противника" — "карманного" линкора "Дойчланд". На этот раз обошлось, и 2 мая дивизион перешел в Оран, где приступил к учебным занятиям. 8 мая состоялся выход легких сил Средиземноморской эскадры для общих маневров, в ходе которых "Могадор" и "Вольта" зашли на три дня в Бон, а 12 мая предприняли перехват своих крейсеров, следовавших из Алжира в Бизерту, завершившийся учебной торпедной атакой. Собравшаяся в Бизерте 2-я легкая эскадра вышла в море 19 мая. "Могадор" и "Вольта" получили особое задание: выйти в Атлантику с заходом в Касабланку. В этом порту команды получили краткий отдых, даже с экскурсиями по городам Марокко. 29 мая "Могадор" прибыл в одноименную крепость для празднования очередной годовщины участия своего предшественника в ее покорении.Пунктом возвращения для лидера стал Брест. По дороге туда в составе отряда легких сил "Могадор" провел ряд артиллерийских стрельб и учебную торпедную атаку.

Теперь все службы корабля работали удовлетворительно, но лидеру все же пришлось стать в ремонт: вновь в его холодильник попала забортная вода. Работы заняли почти три недели, но к 20 июня 1939 года "Могадор" был вновь готов к выходу в море. В конце июня и начале июля учения продолжились. Они включали различные упражнения, в том числе высадку корабельного десанта на остров Бель-Иль. При выполнении эволюции на полном ходу в составе 2-й легкой эскадры на "Могадоре" произошла авария в одном из котлов с прорывом пара. Один из механиков получил сильные ожоги. Тем не менее, корабль продолжил участие в коллективных и индивидуальных стрельбах. Наконец долгие недели тренировки дали о себе знать: командование признало значительный прогресс в действиях артиллерии лидера. И механизмы, и люди продемонстрировали готовность к войне, до которой оставались считанные дни…